超长疗程阿米卡星治疗耐药型肺结核的临床疗效与安全性分析

杨瑞坡 杨广坡 史海霞 张春艳

邯郸市传染病医院 河北邯郸 056004;邯郸市邯钢医院 河北邯郸 056000

肺结核作为全球重大公共卫生问题,随着耐药菌株不断涌现,耐药型肺结核治疗难度显著增加,常规抗结核方案常因疗效有限导致病情迁延,成为控制结核病传播的关键障碍。阿米卡星作为氨基糖苷类抗生素,具备抗结核活性,在耐药型肺结核治疗中应用广泛,但临床对其疗程选择仍存争议,超长疗程应用的疗效与安全性数据尚不充分。基于此,通过对比超长疗程阿米卡星治疗与常规抗结核治疗的痰菌转阴率、病灶吸收情况及不良反应发生率,旨在为耐药型肺结核的优化治疗方案提供临床依据。

1.资料与方法

1.1 一般资料

本研究选取 2021 年8 月至2022 年8 月在本院收治的80 例耐药型肺结核患者作为研究对象。将患者随机分为观察组和对照组,每组 40 例。观察组中,男性 23 例,女性 17 例;年龄 25-65 岁,平均年龄( 42.3±8.6 )岁;病程 3 个月至 5 年,平均病程( 2.1±0.8 )年。对照组中,男性 24 例,女性16 例;年龄 24-64 岁,平均年龄( 41.7±8.9 )岁;病程 4 个月至 5 年,平均病程( 2.0±0.7 )年。两组患者在性别、年龄、病程等一般资料方面比较,差异无统计学意义( P>0.05 ),具有可比性。

纳入标准: ① 经痰培养或药敏试验确诊为耐药型肺结核患者; ② 年龄在18-70 岁之间; ③ 自愿参与本研究,并签署知情同意书。排除标准: ① 合并其他严重肺部疾病(如肺肿瘤、肺纤维化等); ② 合并严重心、肝、肾功能不全; ③ 对阿米卡星或其他研究药物过敏。

1.2 方法

观察组采用超长疗程阿米卡星治疗方案。阿米卡星初始剂量为8–10mg/kg ,每日 1 次,静脉滴注。治疗过程中,根据治疗药物监测(TDM)结果调整剂量,确保阿米卡星的血药浓度在有效范围内,同时避免药物浓度过高导致的不良反应。在治疗期间,每周进行 1 次痰培养和药敏试验,以监测病原菌的转归情况;每月进行 1 次胸部CT检查,以评估肺部病灶的吸收情况;每周进行 1 次听力测试和肾功能检查,以及时发现并处理可能出现的不良反应。

对照组采用常规的抗结核治疗方案,包括异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、乙胺丁醇等药物,根据患者的具体病情和耐药情况调整药物剂量和疗程。治疗期间,同样每周进行 1 次痰培养和药敏试验,每月进行 1 次胸部CT检查,以监测治疗效果;每周进行 1 次肝肾功能检查,以及时发现并处理可能出现的不良反应。

1.3 观察指标

1.3.1 痰菌转阴率:治疗后,连续 2 次痰培养结果为阴性,且后续随访中痰培养持续阴性,视为痰菌转阴。分别统计两组患者治疗结束时的痰菌转阴率。

1.3.2 病灶吸收情况:通过胸部CT检查评估肺部病灶的吸收情况。

1.3.3 不良反应发生率:记录两组患者在治疗期间出现的不良反应,包括听力下降、耳鸣、血清肌酐显著升高等。

1.4 统计学处理

采用SPSS22.0 统计软件进行数据分析。计量资料以均数±标准差( x-±s )表示,组间比较采用t检验;计数资料以例数( 0% )表示,组间比较采用 χ2 检验。 P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

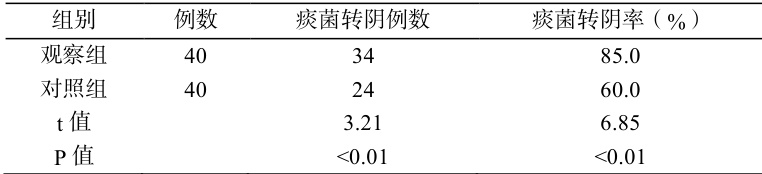

2.1 痰菌转阴率

两组患者治疗结束时的痰菌转阴率比较,观察组痰菌转阴率为 85.0% ,显著高于对照组的 60.0% ,差异有统计学意义( χ2=6.85 , P<0.01) 。见表 1

表 1 两组患者治疗结束时的痰菌转阴率比较

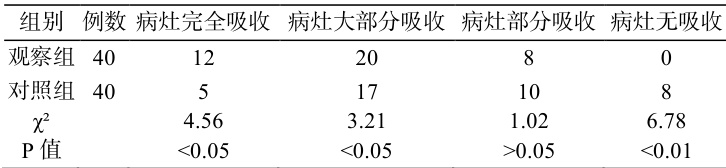

2.2 病灶吸收情况

观察组病灶完全吸收 12 例( 30.0% ),病灶大部分吸收 20 例( 50.0% ),病灶部分吸收 8 例( 20.0% ),病灶无吸收 0 例( 0.0% );对照组病灶完全吸收 5 例( 12.5% ),病灶大部分吸收 17 例( 42.5% ),病灶部分吸收 10 例( 25.0% ),病灶无吸收 8 例( 20.0% )。见表 2。

表 2 两组患者治疗结束时的病灶吸收情况比较

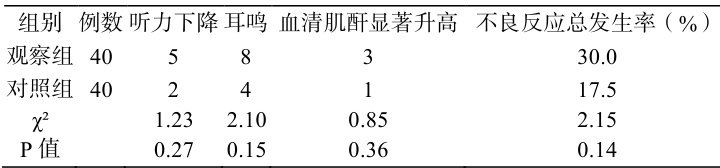

2.3 不良反应发生率

两组患者不良反应总发生率比较,差异无统计学意义( χ2=2.15 ,P=0.14 )。见表 3。

表 3 两组患者治疗期间的不良反应发生率比较

3.讨论

超长疗程应用阿米卡星在耐药型肺结核治疗中展现出显著的临床优势。本研究结果显示,观察组痰菌转阴率明显高于对照组( 85.0% vs 60.0% ,P<0.01 ),提示延长阿米卡星疗程可有效增强杀菌活性,促进病原学阴转,可能与其持续维持有效血药浓度、抑制耐药菌株再生有关。影像学评估进一步证实,观察组病灶完全吸收率和大部分吸收率均优于对照组( P<0.05 ),表明该方案在促进肺部病变修复方面具有积极作用。尽管观察组不良反应总发生率略高( 30.0% vs 17.5% ),但组间差异无统计学意义( P=0.14 ),且通过治疗药物监测(TDM)及时调整剂量,可有效控制耳毒性与肾毒性风险。因此,在严密监测下实施个体化超长疗程阿米卡星治疗,能够提升疗效而不显著增加安全性风险,为耐多药结核病的优化管理提供了可行策略。

参考文献:

[1]姚敏.低剂量CT定位下开展介入手术治疗耐药空洞型肺结核的图像质量及临床效果[J].中国防痨杂志,2024,46(S2):88-90.

[2]周容.不同疗程阿米卡星治疗耐多药肺结核的临床疗效及其安全性分析[J].中国处方药,2020,18(10):115-117.

[3]唐丽华.不同疗程阿米卡星治疗耐多药肺结核的疗效对比[J].中国实用医药,2022,17(23):130-132.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)