项目式学习融入高中历史单元教学的实践研究

刘云飞

江苏省泰兴中学225400

《普通高中历史课程标准(2017 年版 2020 年修订)》强调“大单元教学”与“素养导向”,传统单课灌输模式已难以满足学生需求。高中历史必修一第八单元涵盖 1931-1949 年历史,承载“民族抗争与国家新生”主题,兼具知识传递与价值引领功能。项目式学习以“真实问题”驱动、“成果输出”为导向,其特征与单元教学需求高度契合,但实践中常面临“目标与素养脱节”“活动与知识割裂”等问题。本文以该单元为例,探索 PBL 融入单元教学的策略。

一、锚定单元核心素养,设计阶梯式项目目标

阶梯式项目目标需紧扣单元核心素养,遵循“素养关联性、认知递进性、单元整体性”原则。依据布鲁姆认知目标分类理论,将目标划分为“基础认知—综合理解—实践应用—创新迁移”四层,既覆盖单元核心知识点,又契合高中生认知规律,避免“为项目而项目”或目标碎片化。以“民族抗争与国家新生”为单元主题,设计“总目标—分阶段目标”体系:

1.总目标

通过搜集 1931-1949 年史料,探究全民族抗战原因与解放战争胜利必然性,撰写《民族抗争与国家命运》研究报告,阐述“中国共产党引领民族复兴”的历史逻辑。

2.分阶段目标

(1)基础认知层(第 22 课):梳理“九一八事变—七七事变”时间线,说出局部抗战与全国抗战关键史实,达成时空观念目标;

(2)综合理解层(第 23 课):对比正面战场与敌后战场史料,解释全民族抗战内涵,达成史料实证与历史解释目标;

(3)实践应用层(第 24 课):用唯物史观分析解放区土地改革与三大战役,论证解放战争胜利必然性,达成唯物史观目标;

(4)创新迁移层(单元总结):结合当代爱国主义教育,提出传承民族精神的建议,达成家国情怀目标。

教学中以“目标任务单”明确每课阶段性目标,如第 22 课前告知学生:“需完成时间线梳理与西安事变史料分析,为探究全民族抗战原因奠基”。

二、结合单元知识脉络,开发情境化探究活动

情境化探究活动需遵循“知识脉络与情境逻辑融合、历史真实性与学生体验性融合、问题驱动与素养发展融合”原则。通过“角色扮演”“史料模拟”增强代入感,嵌入“基础—探究—开放”阶梯式问题链,引导学生主动建构知识。结合单元“抗争—胜利—解放”脉络,设计三个递进式情境活动:

情境 1:1936 年西安谈判模拟(第 22 课)

提供《张学良日记》《中共中央关于西安事变的通电》等史料,学生分组扮演三方角色。问题链:① 张学良发动西安事变的动机是什么? ② 中共为何主张和平解决? ③ 若为《大公报》记者,如何报道此事?15 分钟梳理立场、20 分钟模拟谈判后,各组展示结果,理解“国共合作是全民族抗战基础”。

情境 2:1945 年重庆谈判史料分析会(第 23 课)

提供《双十协定》原件、民主党派评论文章,学生以小组为单位分析。问题链: ① 国共在和平建国问题上达成哪些共识? ② 当时全国人民的共同愿望是什么? ③ 若为民主党派代表,如何劝说国共共建国家?20 分钟史料分析后,以“分享会”形式阐述对“抗战后时局”的理解。

情境 3:1948 年华北土地执照探究(第 24 课)

展示解放区《土地改革执照》、《中国土地法大纲》与国民党抓壮丁照片,学生独立撰写 500 字分析短文。问题链: ① 土地改革核心内容是什么? ② 土地改革如何为解放战争提供支持? ③ 农民获得土地后的心情如何转化为支援前线动力?小组讨论后全班分享,总结“得民心者得天下”的逻辑。

三、依托单元教学周期,搭建多元化成果展示平台

在高中历史单元教学中,多元化成果展示平台的价值在于:一方面,为学生提供“展示自我”的机会,增强学习成就感与自信心;另一方面,通过“成果输出”倒逼学生“深度思考”,将“碎片化知识”转化为“系统化成果”,实现从“学会”到“会学”再到“会用”的跨越。成果展示需遵循“成果类型与教学周期匹配、形式与学生个性匹配、评价与素养目标匹配”原则,分“阶段成果”与“单元总成果”,避免期末一次性展示导致质量低下,同时满足不同学生特长需求。第八单元教学周期为 3周(10 课时),结合“阶段性学习”与“单元总结”,搭建“阶段成果+单元总成果”两级多元化展示平台,具体如下:

1.阶段成果(前 2 周)

第 1 周(第 22 课后):“抗战时间线海报”展示,学生用 A3 纸绘制 1931-1937 年关键事件时间线,标注事件要素并配图片,张贴于教室文化墙,互评“时空观念”与“历史表达”;

第 2 周(第 23 课后):“抗战故事演讲会”,学生选取历史人物或事件,撰写 3 分钟演讲稿,班级展示,评委评价“史料真实性”与“情感表达”。

2.单元总成果(第 3 周)

围绕研究报告,提供三种形式,在年级历史文化节展示:

(1)研究报告答辩:小组提交 8000 字报告并制作 PPT,10 分钟展示 +5 分钟答辩,评价“史料实证”与“逻辑清晰度”;

(2)历史情景剧:选取重庆谈判、渡江战役等场景,15 分钟表演,评价“历史真实性”与“家国情怀传递”;

(3)主题展览:搜集抗战实物史料或创作艺术作品,设计小型展览并讲解,评价“实践能力”与“民族精神理解”。

四、紧扣单元评价标准,构建过程性项目评价体系

过程性评价需遵循“主体多元性、内容全面性、过程持续性、反馈及时性”原则,打破教师单一评价与终结性评价模式,通过“评价记录表”“成长档案袋”记录进步,以评促学。

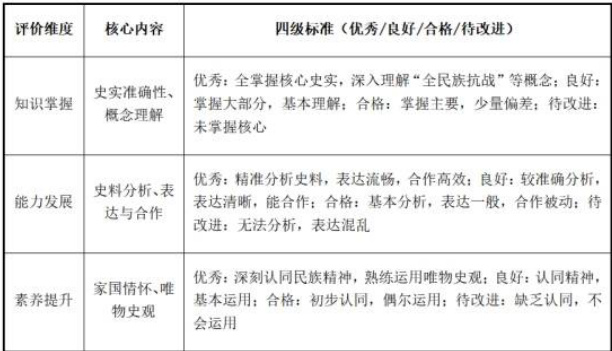

构建“三维四级”过程性评价体系,覆盖单元教学全程:

评价实施中,课前通过“预习检测表”记录知识掌握;课中用“探究活动评分表”记录参与度;课后以“成果评价表”记录成果质量。每次评价后及时反馈,如“史料分析深入,但演讲语速过快,下次可放慢”,帮助学生改进。

结语

将项目式学习融入高中历史单元教学,需以核心素养为锚点设计阶梯目标,以知识脉络为基础开发情境活动,以教学周期为依托搭建成果平台,以评价标准为依据构建过程体系。实践表明,该模式能有效打破传统教学局限,帮助学生构建系统历史认知,提升学科核心素养。

参考文献

[1]王碧云.基于项目式学习的高中历史单元教学策略研究[D].浙江省:杭州师范大学,2022.

[2]党鹏举.基于项目式学习的高中历史大单元教学[C].2024 年文化信息发展论坛论文集(二).中国北京市北京市,2024:24-27.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)