尘封的照片

张志宏

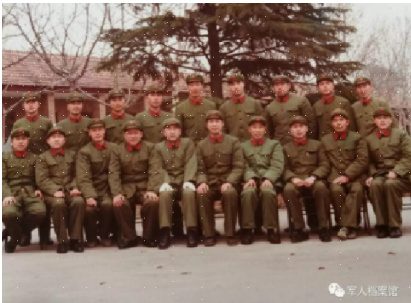

上午,老团长陈晓春发来一张照片。指尖划过屏幕的瞬间,四十年光阴仿佛被压缩成一道光轨——照片上那些年轻的面孔清晰如昨,每个人的名字像被唤醒的哨音,争先恐后地在脑海里列队。那是1985 年春节前夕,我们 9 位即将奔赴前线的军官,在师部大院前留下的最后一张合影。

那年冬天冷得格外凛冽,呵出的热气能在眉梢凝成细霜。春节前夕,我刚把一百五十多名新兵,送往在中越边境进行临战训练的工兵二团。返回徐州驻地,连队里已飘起年货的香气:炊事班的蒸笼冒着蒸汽,战士们踩着梯子贴春联,红纸上的“福”字在寒风里微微颤动,倒像是给这喜庆添了几分倔强。

那天上午八点多,我正在连部核对训练计划,营部通讯员的脚步声撞碎了屋里的宁静:“报告连长,刘团长请您立即去他办公室!”我心头猛地一沉。春节前被团首长单独召见,不是寻常事。我抚平军装上的褶皱,快步走向团部。寒风像小刀子刮过脸颊,呼出的热气在眼前聚了又散,倒像是把前路也遮得忽明忽暗。

在刘贤良团长办公室里,刘团长和政治处宋秋秀杰主任正说着话。见我进来,刘团长便指了指对面的椅子示意我坐下。几句寒暄刚落,刘团长脸色骤然凝重如霜。“经团党委研究决定,”此时宋主任突然站起来说。他的声音低沉如夯,砸在空气里都带着分量,“由你带领两名排长,参加军区组织的中越边境‘两山’骨干轮训。”

我心脏像被什么攥紧了。一个月前在麻栗坡,边境线上弥漫的硝烟味还萦绕在鼻尖,我比谁都清楚这命令意味着什么。可当那几个字真的砸下来时,血液还是“轰”地冲上头顶。我“唰”地立正,抬手敬礼:“保证完成任务!绝不辜负组织信任,绝不给团里抹黑!”

宋主任走过来,手掌按在我肩上,温度透过衣料渗进来,带着长辈般的沉重心事:“你从师教导队来,军事素质硬得像块钢。任务艰巨,但组织信得过你。”他顿了顿,补充道,“明天上午师首长要接见参战人员,好好准备。”

走出团部,寒风依旧扎人,心里却像燃着团火。回到连队,我召集全连官兵宣布消息时,队列里静得能听见窗外的风声。战士们的眼神在羡慕与担忧里打转,指导员江青平攥着我的胳膊说:“晚上,必须给你饯行。”

第二天清晨,我和团里另外两位排长葛成广、张福晋换上崭新的军装前往师部。车往师部去的路上,谁都没多说话,只有车窗外的树影在军装上晃来晃去。师部大院里红灯笼挂得热闹,节日的喜气漫得到处都是,偏我们心里沉甸甸的,像揣着没说出口的誓言。

师首长在会议室接见了我们师 9 位参战干部。师长樊正桢讲前线形势时,声音里裹着殷切,也藏着不舍,每句话都像往我们心里钉钉子。会后,师部食堂摆了宴席,在那年月,一桌子荤腥称得上奢侈——大概是想让我们多带点家的味道上路。

“来,我敬各位一杯!”师政委潘瑞吉举杯时,目光在我们脸上一一扫过,像要把每张年轻的脸都刻进心里,“你们是师里的脊梁,到了前线,务必互相搭把手,等着你们凯旋而归!”我们“唰”地起身,酒杯碰撞的脆响里,我瞥见师长眼角闪着光,像落了点碎星子。

宴席散了,师部宣传干事招呼大家说:“请各位合张影吧”。我们 9 人立刻排好队,我站在后排右一,前排是师首长和组织科长、干部科长,身前是招待所大楼,身后的松柏树站得笔直。冬日的阳光透过枝桠洒下来,在军装上织出斑驳的暖,每个人都把腰杆挺得笔直,神情里有庄重,更有一股子不服输的坚毅。

“咔嚓”——快门声响的刹那,风好像都停了。

那一刻,就这么被永远钉在了时光里。

尘封的图片(后排右 1 为张志宏本人)作者简介:张志宏(1958-5), 男,汉,江苏苏州,本科。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)