弥勒葡萄文化融入幼儿园大班美育的实践研究

李杨雪

云南省红河州弥勒市第一幼儿园

一、引言

(一)研究背景

地域文化作为学前教育的“活教材”,承载着地方历史、民俗与自然生态的独特基因。弥勒葡萄文化历经岁月沉淀,兼具自然生态、历史传说、民俗艺术等丰富内涵。《3 - 6 岁儿童学习与发展指南》强调,应引导幼儿感受和欣赏自然与生活中的美,创造机会让幼儿接触多种艺术形式和作品。将弥勒葡萄文化融入幼儿园大班美育,既能丰富美育内容,又能传承地域文化,助力幼儿全面发展。

(二)研究目的与意义

1. 研究目的:探索弥勒葡萄文化融入大班美育的活动设计逻辑与实施策略,验证其对幼儿审美能力、文化素养及综合发展的促进作用,构建可推广的地域文化美育实践模型。

2. 研究意义:理论上,拓展地域文化与学前美育融合的研究视角;实践中,为幼儿园开发本土文化美育课程提供可借鉴的案例,推动地域文化传承从幼儿阶段落地。

二、弥勒葡萄文化融入大班美育的实践路径

(一)活动准备

1. 资源收集:教师通过实地走访、网上查询等方式,收集葡萄种植工具、艺术作品等实物与影像资料;与家长合作,征集家庭中的葡萄相关物品(如自制葡萄手工等 ),丰富活动资源库。

2. 环境创设:打造“葡萄乐园”主题教室,用葡萄藤、仿真葡萄布置自然角;设置艺术创作区,投放黏土、彩纸等材料;开辟科学探究区,摆放葡萄标本、种植工具等,营造沉浸式葡萄文化美育环境。

(二)活动实施

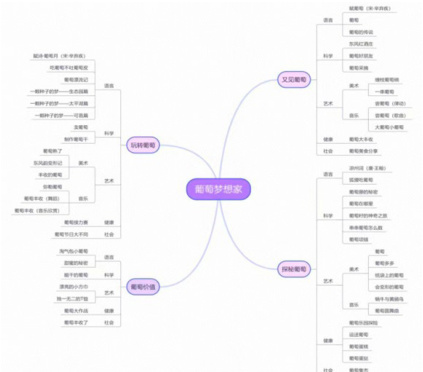

班本课程以“葡萄梦想家”为核心,“又见葡萄”“探秘葡萄” “玩转葡萄”“葡萄价值”等分支主题,从葡萄的种植体验、文化价值挖掘、艺术呈现到深入探秘,遵循大班幼儿认知规律,由浅入深、由表及里,构建起系统的葡萄文化美育体验路径。

1. 语言活动:开展“赋得葡萄(宋·辛弃疾)”“凉州词(唐·王翰)”等诗词诵读,“葡萄的传说”“狐狸吃葡萄”等故事讲述,丰富幼儿词汇与语言表达,让幼儿在文学作品中感受葡萄文化的语言美。

2. 科学活动:从“葡萄的一生”“葡萄好朋友”“葡萄种子的神奇之旅”等活动,引导幼儿探究葡萄的生长规律、生态关联、种子奥秘,培养科学观察与探究能力,感受自然科学之美。

3. 艺术活动:美术课上,引导幼儿观察葡萄形态、色彩,创作“螺旋葡萄树”“会变形的葡萄”等作品;音乐课中,教唱“葡萄丰收”等歌曲,编排“尝葡萄”律动,鼓励幼儿用艺术形式表达对葡萄文化的感受。

4. 健康活动:设计“葡萄大丰收”“葡萄接力赛”“葡萄运送团”等活动,幼儿在团队协作运动中感受活力;开展“葡萄美食制作”,幼儿参与清洗葡萄、制作葡萄干等简单劳动,体会健康饮食与劳动美。

5. 社会活动:举办“葡萄美食分享”“葡萄集市”“葡萄节日大不同”等活动,培养幼儿社会交往、合作分享意识,理解葡萄文化中的社会民俗内涵。

(三)活动延伸

1. 家园共育:幼儿和父母一起参观弥勒的“云南红酒庄”葡萄加工厂,了解葡萄酒的历史和制作工艺;幼儿和父母一起探索葡萄园,对比不同葡萄品种的形状、颜色、叶片差异,完成亲子葡萄园写生;幼儿和父母一起到葡萄园采摘葡萄,延续家庭中的美育体验,强化文化传承。

2. 园本课程衔接:将葡萄文化美育活动与幼儿园季节课程、节日课程结合,如秋季葡萄丰收时深化种植体验,春节融入葡萄美食分享,形成持续的美育课程体系。

三、弥勒葡萄文化融入大班美育的价值与成效

(一)幼儿发展层面

1. 审美能力提升:幼儿能更敏锐感知葡萄自然形态美、艺术作品中的色彩构图美,艺术创作中表现手法更丰富,审美表达更自信。

2. 文化素养培育:对弥勒葡萄文化的起源、民俗关联等理解加深,文化认同感增强,主动传播葡萄文化故事,成为地域文化“小使者”。

3. 综合能力发展:在语言表达、科学探究、艺术表现、社会交往等方面均有进步,如团队游戏中合作更默契,艺术作品创意更独特。

(二)教育实践层面

1. 课程资源拓展:挖掘弥勒葡萄文化资源,丰富幼儿园美育课程内容,形成特色园本课程雏形,为其他地域文化融入提供范例。

2. 教师专业成长:教师在地域文化资源开发、美育活动设计实施中,提升课程开发与教学实践能力,强化文化教育与美育融合的专业认知。

四、问题与反思

(一)存在问题

1. 活动深度与广度平衡:部分活动对葡萄文化内涵挖掘不够深入,如科学活动侧重表面观察,未充分关联地域种植文化传承;广度上,对葡萄文化与其他领域融合的创新形式探索不足。

2. 个体差异关注:大班幼儿能力差异明显,部分活动对能力弱的幼儿支持不足,如艺术创作中,个别幼儿因技能欠缺难以充分表达创意。

(二)改进方向

1. 深化文化融合:加强与当地葡萄种植户、民俗专家合作,挖掘更具深度的文化内容(如传统葡萄种植技艺背后的文化智慧 ),融入活动设计;创新跨领域融合形式。

2. 精准支持个体:实施分层活动设计,为不同能力幼儿提供差异化任务与指导,如艺术创作中,为技能弱的幼儿提供模板辅助、技能分解练习,保障每个幼儿美育体验与发展。

五、结语

弥勒葡萄文化融入大班美育的实践,验证了地域文化资源在学前美育中的独特价值。通过系统性活动框架构建、沉浸式实践路径推进,幼儿在审美感知、文化认同、综合能力上实现显著成长,幼儿园也形成了特色课程与教师发展的良性循环。尽管存在文化挖掘深度、个体差异支持的不足,但为地域文化与学前美育融合提供了可复制的“弥勒经验”——以文化为魂、以幼儿为中心、以实践为路径,让地域文化真正成为滋养幼儿成长的“活教材”。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部 .3 - 6 岁儿童学习与发展指南 [S]. 北京:人民教育出版社,2012.

[2] 虞永平 . 学前教育课程资源论 [M]. 南京:江苏教育出版社,2001.

[3] 林崇德 . 发展心理学 [M]. 北京:人民教育出版社,2018.

[4] 王红雨. 地域文化融入幼儿园课程的实践研究 [J]. 学前教育研究,2019(05):76- 78.

附录《葡萄梦想家》班本课程网络图

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)