根管及冠修复同步治疗隐裂牙体牙髓病的效果及对咀嚼功能的影响

李娟

迪庆藏族自治州人民医院 口腔科 674400

引言:隐裂牙体牙髓病是指由于牙体结构存在微细裂隙,致使细菌及有害刺激物逐渐侵入牙髓组织,引发的一类以隐匿性疼痛及牙髓病变为主要表现的口腔疾病。若不及时干预,病变持续进展将直接影响牙齿的生理功能、整体口腔健康,最终可能使得牙体结构完全丧失。根管及冠修复同步治疗指在完成牙髓腔内根管预备、消毒及充填基础上立即进行牙冠形态的重建,以全冠覆盖修复形式在一个连续治疗过程中完成牙体功能与形态的双重重塑,对阻止隐裂发展的深度传播、缓解术后疼痛反应具有积极临床意义。

一、资料与方法

1.研究对象

本研究共纳入隐裂牙体牙髓病患者 80 例,按照随机数字表法分为实验组 40 例和对照组 40 例。实验组年龄分布在 30-78 岁间,平均年龄为( 55.12±1.32 )岁;其中男性 18 例,女性 22 例。对照组年龄分布在 32-75岁间,平均年龄为( 55.28±1.16 )岁;其中男性 20 例,女性 20 例。两组患者年龄与性别构成比较差异无统计学意义( P>0.05 )。

纳入标准: ① 符合《临床牙髓病学》中关于隐裂牙体牙髓病的诊断标准,患牙出现冷热刺激敏感、自发性或阵发性疼痛症状; ② 患牙为单颗牙病变,X线影像显示根尖周无明显阴影,无牙根纵裂; ③ 一般健康状况良好,能耐受牙体治疗及修复过程。排除标准: ① 合并严重心脑血管疾病、肝肾功能障碍或免疫系统疾病者; ② 存在其他类型牙体牙髓或牙周疾病干扰诊断者; ③ 接受其他口腔治疗者或治疗中断者。

2.方法

2.1 对照组

对照组在完成根管治疗后延迟进行冠修复,间隔约一周,期间观察患牙状况,待无明显疼痛、折裂或等异常后,再进行常规取模与冠套修复,粘接固定完成治疗。该方法分期进行,流程相对传统,操作简便,适用于临床常规隐裂牙体处理。

2.2 实验组

实验组采用根管治疗与冠修复同步进行的联合方案。术前,护理人员全面评估患者,局部使用 0.2% 盐酸利多卡因注射液麻醉后开髓揭顶,拔除牙髓并使用根管扩大针进行机械预备, 3% 次氯酸钠与 0.9% 氯化钠注射液交替冲洗,彻底清洁根管。根管干燥后置入氢氧化钙糊剂进行消毒,密封髓腔,随即进行牙体预备与取模操作,制备全冠修复体。使用粘接剂完成冠体固定,调整咬合。治疗后一周复查根管密封性及冠体密合度,维持牙体结构稳定。

3.观察指标

观察指标包括治疗 3 个月后的临床疗效、疼痛程度、咀嚼功能及不良反应。临床疗效评估以症状缓解和影像学检查为依据:患牙无自发痛、冷热刺激痛消失,咀嚼功能正常,根尖区无病变者为显效;症状明显减轻,功能部分恢复,影像显示病变范围缩小者为有效;症状无变化或加重者为无效。采用视觉模拟评分(VAS)评估疼痛程度,电子咬合测力器测定咬合力,称量法评估咀嚼效率,记录牙体裂开、根尖阴影等不良反应发生率。

4.统计学方法

数据的统计分析是通过SPSS 26.0 软件进行的。对计数资料采用卡方(X2)检验,计量资料则通过t检验来分析。当P值小于 0.05 时,认为差异具有统计学意义。

二、结果

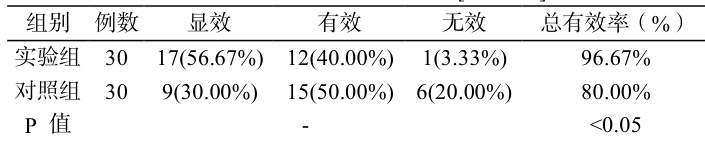

1.两组临床疗效比较

实验组总有效率为 96.67% ,明显高于对照组的 80.00% ,其中实验组显效与有效例数均优于对照组,差异具有统计学意义( P<0.05 )。

表 1:两组临床疗效比较表[n (% )]

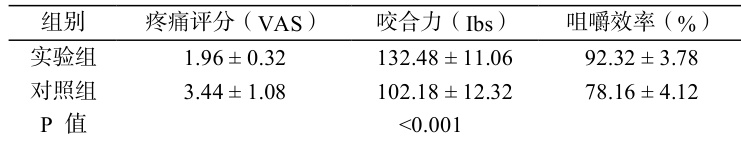

2.两组疼痛及咀嚼功能比较

实验组治疗后疼痛评分显著低于对照组,咬合力与咀嚼效率均明显高于对照组,三项指标差异均具有统计学意义( P<0.001 )。

表 2:两组疼痛及咀嚼功能比较表

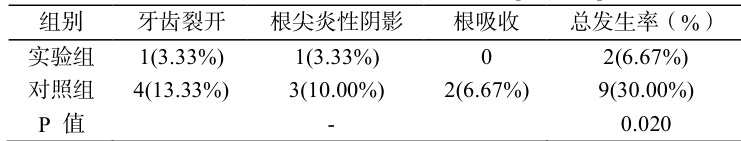

3.两组不良反应发生率比较

实验组不良反应总发生率为 6.67% ,明显低于对照组的 30.00% ( P=0.020) )。

表 3:两组不良反应发生率比较表 [n(%)]

三、讨论

隐裂牙体牙髓病具有隐匿性,裂纹发展易致牙髓感染与功能丧失,需早期干预。传统分期治疗周期长,易引发根管污染及牙体结构进一步破坏。根管与冠修复同步治疗借助一体化流程快速恢复牙体完整性与咀嚼功能,有效封闭根管系统,阻断外源刺激,降低术后并发风险。

综上所述,根管及冠修复同步治疗在隐裂牙管理中具有显著优势,值得临床推广。

参考文献:

[1]丁菲燕,雷雳,曾真,刘鸣.童趣化护理模式对学龄前儿童乳牙根管治疗 心理应激和依从性的影响[J].现代医药卫生,

[2]郭敏,彭正军,卢嘉蕊,权晶晶.口镜训练模具在牙体牙髓病学临床前教学中的应用效果[J].现代医药卫生,

[3]童泽榕.iRootSP配合单尖法根管充填改善牙体牙髓病患牙牙周状态的研究[J].中国医药指南,2025,23(18):25-27.

[4]程薇.根管及冠修复同步治疗隐裂牙体牙髓病的效果及对咀嚼功能的影响[J].大医生,2024,9(02):70-72.

[5]徐营营,杨宪珍.隐裂牙牙髓病采用冠修复同步根管治疗的临床效果[J].中国实用医药,2023,18(01):45-49.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)