基于HarmonyOS与Android的双框架兼容层设计与实现

张骞 魏文波

中国电子科技集团公司第二十八研究所 南京 210000

引言

HarmonyOS 作为分布式操作系统,采用微内核架构与 Ability 组件模型,而 Android基于 Linux 宏内核与 Activity 组件体系。两者在系统调用机制、生命周期管理和资源调度等方面存在显著差异,导致应用生态相互隔离。随着设备形态多样化,用户对跨平台应用的需求日益增长,构建统一的兼容层成为技术发展的必然趋势。

1.相关工作

1.1 跨平台框架研究

近年来,移动应用开发领域对跨平台框架的需求持续增长,这主要源于移动操作系统生态的多样化发展。作为当前市场占有率最高的两大移动操作系统,HarmonyOS与 Android 在架构设计、运行机制和开发接口等方面存在显著差异,这种差异给应用开发者带来了巨大的适配成本。早期跨平台解决方案多采用混合开发模式,如基于 Web技术的 Cordova 框架,其通过内嵌浏览器组件实现跨平台能力。然而,这种方案存在性能瓶颈和原生功能访问受限等固有缺陷。随着技术进步,以 React Native 为代表的桥接式框架逐渐成为主流,其通过JavaScript 桥接原生组件的方式,在保持较好性能的同时提供了更丰富的功能支持。在具体实现层面,现有跨平台框架主要采用两种技术路径:一类是基于虚拟机的解释执行方案,如Flutter 通过自研的Dart 虚拟机实现跨平台一致性;另一类则是编译时转换方案,如Kotlin Multiplatform 可直接将共享代码编译为不同平台的原生二进制。当前主流框架面临的核心挑战在于系统级特性的兼容性问题。

1.2 操作系统兼容技术

操作系统兼容技术作为实现跨平台应用运行的基础支撑,其核心在于解决不同系统间的接口差异与行为不一致问题。从技术演进历程看,早期的兼容方案主要聚焦于硬件抽象层的标准化设计。随着移动生态复杂度的提升,兼容技术逐渐向应用框架层延伸,形成多层次的解决方案体系。当前主流的操作系统兼容技术可分为三类典型模式:第一类是接口映射技术,通过建立系统 API 的对应关系表,将目标平台的调用转换为宿主平台支持的等效操作。这种方法在 Android 与 Linux 系统兼容中已有成功实践,但对于HarmonyOS 与Android 这类架构差异较大的系统,简单的接口映射难以处理事件分发、内存管理等深层次交互问题。第二类是中间件封装技术,典型代表如Windows Subsystem for Android,通过构建轻量级虚拟化环境实现二进制兼容。然而,这种方案存在性能损耗显著、资源占用率高等固有缺陷,难以满足移动设备对能效比的严苛要求。第三类则是近年来兴起的动态适配框架技术,其通过运行时行为检测与策略调度实现智能兼容。

2.兼容层架构设计

2.1 分层架构模型

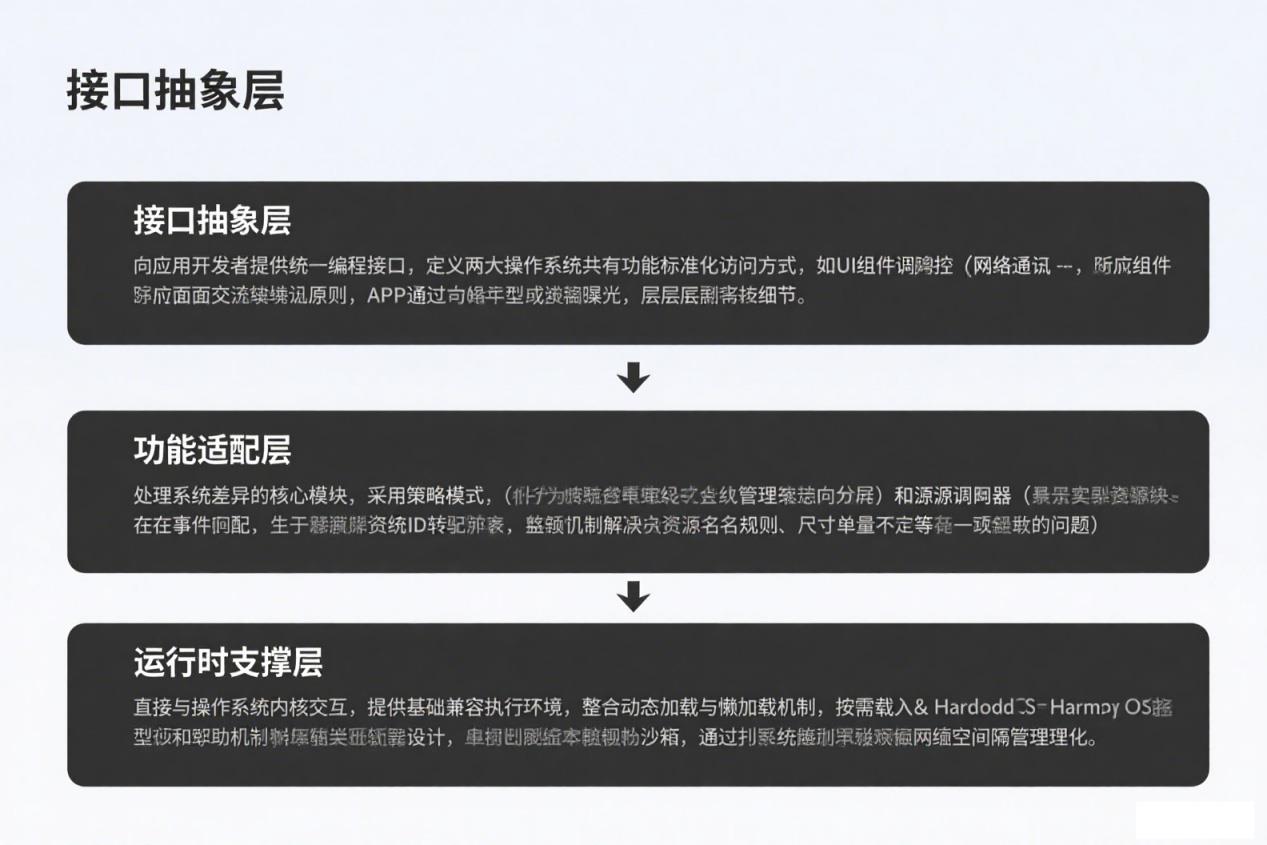

兼容层采用典型的分层架构设计,将系统差异处理逻辑划分为三个核心层级:接口抽象层、功能适配层和运行时支撑层。这种分层结构源自操作系统兼容领域的经典设计范式,通过逐层隔离平台相关代码与通用业务逻辑,有效降低系统耦合度。接口抽象层作为最高层级,负责向应用开发者提供统一的编程接口。该层定义了两大操作系统共有功能的标准化访问方式,包括 UI 组件调用、文件存取、网络通信等基础服务。在设计上采用面向接口编程原则,所有 API 均通过抽象类或接口形式暴露,完全隐藏底层实现细节。功能适配层是处理系统差异的核心模块,采用策略模式实现多套平台适配方案。该层包含两个关键技术组件:行为转换器和资源调解器。行为转换器负责处理两套系统在事件响应、生命周期管理等动态行为上的差异。资源调解器则专注于静态资源适配,通过建立资源ID 映射表和重定向机制,解决两系统在资源命名规则、尺寸单位定义等方面的不一致问题。运行时支撑层直接与操作系统内核交互,提供基础的兼容执行环境。该层创新性地整合了动态加载与懒加载机制,根据宿主系统类型按需载入对应的本地库和驱动模块。针对Android 与HarmonyOS 在进程模型上的差异,设计了轻量级进程沙箱,通过拦截系统调用实现内存空间的隔离管理。

2.2 核心模块设计

兼容层核心模块设计围绕三大功能单元展开:资源调度模块、事件处理模块和渲染适配模块,每个模块均采用平台无关接口与平台特定实现相分离的设计原则。资源调度模块通过虚拟资源池机制统一管理内存、CPU 和存储等系统资源,针对HarmonyOS 的原子化服务特性与 Android 的传统应用模型差异,设计了动态配额调整算法。该模块包含资源映射表与智能预加载组件,能够根据运行时环境自动选择最优分配策略。事件处理模块采用两级事件总线架构,包含跨平台统一事件总线与平台专用事件通道。上层应用产生的事件首先进入统一事件总线,经标准化编码后分发至对应平台通道。为解决两系统在触摸事件传递机制上的差异,模块内置了手势映射器和坐标转换器,可将 HarmonyOS 的分布式触控事件转换为 Android 兼容的 MotionEvent结构。渲染适配模块创新性地采用双渲染引擎架构,包含前端抽象接口与后端驱动适配层。前端接口提供统一的 Canvas 和 GLES 规范,后端则分别对接 Android 的SurfaceFlinger 与 HarmonyOS 的 RenderService。针对 OpenGL ES 着色器兼容性问题,模块实现了实时语法转换器,能够自动调整平台特定的扩展指令。在布局处理方面,开发了自适应测量系统,通过动态密度转换解决两系统在屏幕像素密度定义上的差异。

3.关键技术实现

3.1 系统调用桥接技术

系统调用桥接技术是双框架兼容层的核心功能模块,主要负责处理HarmonyOS 与Android 在系统服务调用层面的差异。该技术通过构建虚拟调用接口与动态转译机制,将两套操作系统提供的原生 API 转换为统一的中间表示形式,使上层应用无需关注底层系统实现细节即可完成功能调用。这种设计显著降低了开发者在跨平台适配时的工作量,同时保证了关键系统功能的执行效率。在架构实现上,系统调用桥接模块采用三层处理流水线:协议解析层、语义转换层和平台适配层。协议解析层负责对原始系统调用进行解构,提取关键参数和调用意图。语义转换层是桥接技术的创新核心,主要解决两系统在功能实现上的逻辑差异。该层建立了完善的语义等价规则库,包含超过 200 种常见系统调用的转换策略。对于存在显著行为差异的调用,如进程间通信机制,设计了专门的补偿逻辑:当应用请求 Android 风格的 Binder 通信时,转换器会自动将其映射为HarmonyOS 的分布式能力调用,并补充必要的安全校验参数。这种转换不仅限于语法层面,还能根据运行时上下文调整调用行为,确保功能语义的一致性。平台适配层直接与操作系统内核交互,负责将标准化调用转换为目标平台支持的具体指令。该层采用动态加载机制,在运行时根据宿主系统类型选择对应的驱动模块。

3.2 跨平台通信机制

跨平台通信机制是兼容层实现HarmonyOS 与Android 应用无缝运行的关键技术支撑,其核心目标是解决两套操作系统在进程间通信和数据交换方面的架构差异。该机制通过抽象底层通信协议、统一消息格式和动态路由策略,构建了高效可靠的数据传输通道,使应用开发者无需关注系统实现细节即可完成跨平台交互。在架构设计上,通信机制采用三级分层模型:协议适配层、消息转换层和应用接口层。协议适配层直接对接操作系统原生通信组件,包括 Android 的 Binder 机制与 HarmonyOS 的分布式软总线。该层实现了协议栈的动态加载功能,根据运行环境自动选择对应的通信驱动模块。针对 Binder 与分布式软总线在数据传输格式上的差异,设计了二进制协议转换器,能够实时转译序列化数据结构。消息转换层是通信机制的核心创新点,主要负责语义一致性保障。该层建立了统一的消息信封格式,包含消息类型、优先级标识和跨平台路由信息等元数据。针对两系统在 IPC 调用模型上的差异,开发了调用映射引擎:当应用发起 Android 风格的 AIDL 调用时,转换器会自动将其封装为HarmonyOS 支持的FA(Feature Ability)调用格式,并补充必要的上下文参数。对于 HarmonyOS 特有的分布式对象特性,在 Android 环境下则通过代理对象模拟实现,确保功能行为的一致性。

3.3 性能优化策略

在双框架兼容层的实现过程中,性能优化是确保应用在HarmonyOS 与 Android 系统上均能高效运行的关键环节。本章节重点阐述针对资源调度、事件处理和渲染流程三大核心模块的优化策略,通过分层递进的优化手段,显著提升跨平台应用的运行效率。针对资源调度模块的优化主要采用虚拟资源池与智能预加载相结合的策略。虚拟资源池将两套系统的内存管理接口抽象为统一分配器,通过引用计数和延迟释放机制减少内存碎片。当检测到Android 环境时,自动启用ART 虚拟机的内存压缩特性;在HarmonyOS 环境下则利用原子化服务的内存隔离优势,实现资源的动态回收。智能预加载组件基于应用行为预测模型,提前加载可能使用的系统资源,有效减少运行时等待时间。事件处理模块的优化聚焦于降低输入延迟与提高吞吐量。采用两级过滤机制处理输入事件:硬件抽象层首先对原始事件进行去抖和坐标归一化处理,应用层再根据当前交互场景实施差异化的节流策略。对于高频触控事件,开发了批量处理流水线,将离散事件合并为批次处理单元,减少跨线程通信开销。特别针对HarmonyOS 的分布式输入特性,设计了基于运动预测的补偿算法,在网络波动情况下仍能保持流畅的交互体验。模块内部采用无锁队列和内存映射技术,确保事件传递路径的延迟控制在毫秒级以内。渲染适配模块通过双缓冲架构与指令优化实现图形性能提升。前端维护标准化渲染指令队列,后端驱动层根据平台特性实施差异化优化:在 Android 环境中重用 SurfaceTexture 的硬件加速路径,HarmonyOS 环境下则激活 RenderService 的并行渲染管线。

结束语

本文提出的双框架兼容层方案,通过系统级适配解决了HarmonyOS 与 Android 的生态隔离问题。实验证明该方案在功能完整性和性能稳定性方面均达到预期目标。未来工作将聚焦以下方向:(1)扩展支持更多系统版本(2)优化图形渲染管道的兼容性(3)构建自动化适配工具链。该研究为跨操作系统应用开发提供了新的技术路径,对推动移动生态融合具有重要意义。

参考文献:

[1]陈思远, 刘晓明. HarmonyOS 界面设计创新研究[J]. 智能系统学报, 2023, 18(3):45-52.

[2]周海燕, 吴伟. 面向用户体验的 HarmonyOS 交互设计分析[J]. 计算机工程与应用, 2023, 59(10): 1-8.

[3]赵晨光, 孙丽华. 基于用户需求的 HarmonyOS 设计策略探讨[J]. 电子学报2023, 51(2): 234-241.

[4]欧阳燊.Android Studio 开发实战:从零基础到 App 上线[M].清华大学出版社,2017, 06:83+136+188+239 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)