基于生活体验:小学语文与道德与法治融合的写作教学策略

黄秀鸿

福建省惠安县城南第二实验小学 362100

一、引言

写作既是语言运用的实践,更是思想价值的表达。统编版语文明确强调“习作源于生活”,如三年级《记一次游戏》要求记录真实体验;道德与法治则以“生活中的规则与情感”为核心,如二年级《我们不乱扔》聚焦行为规范的培育。但实际教学中, 62% 的学生习作存在“内容虚构(如编造扶老人等情节)”“情感空洞(仅泛化表述‘很感动’而缺乏细节)”等问题,且与道德教育的融合多停留在“写完作文喊口号”的浅层层面。为此,本文基于生活体验设计融合策略,引导学生在“帮邻居取快递”等真实活动中,既习得“老人接过包裹时的颤抖”等细节描写能力,又体悟“关爱他人”的道德意义,最终实现“文德共生”的教学目标。

二、生活体验:两学科融合的逻辑起点

(一)统编版教材中的生活共性

两学科教材共享大量生活主题,为融合提供了天然内容基础:

- 语文三年级《我做了一项小实验》与道德与法治四年级《我们去发现》,均要求学生“记录过程、分析结果”;

- 语文五年级《“漫画”老师》与道德与法治三年级《老师,您辛苦了》,均指向“观察人物、理解情感”。

以“校园规则”为例,可同步开展“写一则校园提示语”(语文语言训练)与“讨论规则的意义”(道德与法治价值认知),实现内容层面的有机衔接。

(二)生活体验的双重价值

同一生活事件可同时服务于两学科的教学目标:学生参与“班级义卖”活动时,写作中可描写“同学举着牌子吆喝的样子”(语文语言表达训练),同时思考“为何要将义卖所得捐给山区”(道德与法治价值认知);在“养宠物”的体验中,既能记录“小狗摇尾巴的样子”(积累写作素材),又能理解“责任”的内涵(达成道德与法治教学目标)。这种双重价值使生活体验成为两学科融合的核心纽带。

三、小学语文与道德与法治融合的写作教学策略

(一)挖掘教材重叠点,构建“生活主题单元”

整合两学科重叠主题,形成目标明确的单元设计,实现内容与目标的协同:

- 主题一:家庭责任

结合语文三年级《我的植物朋友》与道德与法治二年级《我爱我家》,设计“家庭绿植领养”实践活动:

- 语文任务:每周撰写观察日记(如“3 月5 日,多肉叶片变软了,原来我忘了浇水”),要求细致描写“触摸叶片的质感”等细节;

- 主题二:社会观察

结合语文四年级《写观察日记》与道德与法治三年级《我们的公共生活》,开展“社区设施巡查”活动:

(二)设计生活化实践活动,丰富体验式写作素材

构建“实践—体验—写作”闭环,使素材积累与道德体验同步发生:

1. 家庭生活实践

结合语文“写一件家务事”与道德与法治“分担家务”目标,设计“学做一道菜”活动:

- 过程指导:引导学生边操作边记录“打鸡蛋时蛋壳掉进碗里的慌张”“油溅到手上时的躲闪”等细节;

- 融合点:写作中融入“妈妈平时炒菜是否也会被烫”的思考,并附上“妈妈品尝时的表情照片”作为素材,强化情感与认知的联结。

2. 校园生活实践

结合语文“写一次班级活动”与道德与法治“集体生活”目标,

开展“图书角整理”活动:

- 分工体验:让学生轮流负责“登记破损图书”“贴标签”“推荐好书”,观察“小个子同学踮脚放书的样子”“两人抢着擦书架的争执”等场景;

- 写作要求:既要描写“小明的刘海被汗水打湿,贴在额头上”等场景,又要写出“分工合作比独自完成更高效”的感悟,深化集体意识。

(三)创设情境化写作任务,实现“表达”与“践行”的统一

使写作成为解决生活问题的实用工具,避免“为写而写”的形式化倾向:

- 情境一:沟通情境

结合语文“写留言条”与道德与法治“学会体谅”目标,设置“妈妈加班晚归”情境:

- 写作要求:格式规范(包含称呼、署名、日期),内容体现关心(如“我热了牛奶放在桌上”“您别太累”);

- 延伸行动:实际向家人书写留言条,观察对方反应并补充至作文,强化“体谅”的实践认知。

- 情境二:行动情境

结合语文“写倡议书”与道德与法治“环境保护”目标,创设“班级废纸回收”情境:

(四)优化评价维度,关注“文质”与“德性”的协同

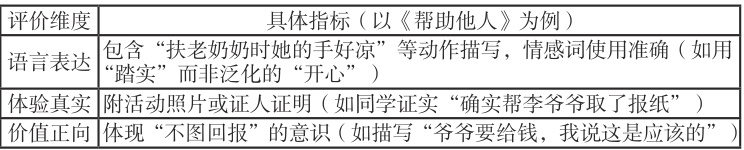

采用“三维评价表”,替代单一评分模式,兼顾语言表达与道德成长:

评价方式采用“彩虹贴纸”:语言表达优秀者贴“语言星”,体验真实者贴“真实星”,有深刻感悟者贴“成长星”,集齐三颗星可兑换“班级美德卡”,激励学生在语言与品德上共同进步。

四、实施建议

1. 素材真实化:严禁“未经历却虚构经历”,允许“经历过但未达理想效果”(如“炒菜糊了”也可作为写作素材),道德与法治教师可协助核查素材真实性,确保体验的真实性。

2. 难度分层:低年级采用“画图 + 一句话”形式(如画出“给妈妈捶背”的场景,配文“妈妈笑了”);高年级要求“细节描写 + 反思”(如分析“帮同学讲题时为何会不耐烦”),适应不同学段学生的能力水平。

五、结论

基于生活体验的融合教学,打破了“语文侧重技巧传授、道法侧重道理宣讲”的割裂状态。通过真实活动让学生“有内容可写”,通过价值引导让学生“写得有意义”。教师需始终把握“体验真实是前提(杜绝造假)、细节描写是关键(避免空洞)、价值内化是目标(防止脱节)”的原则,使写作成为学生认识生活、涵养品德的自然过程。

参考文献

[1] 教育部 . 义务教育语文课程标准(2022 年版)[S]. 北京师范大学出版社 , 2022.

[2] 教育部 . 义务教育道德与法治课程标准(2022 年版)[S]. 北京师范大学出版社 , 2022.

[3]吴忠豪.小学语文课程与教学论[M]. 华东师范大学出版社,2019.

[4] 鲁洁 . 道德与法治教材的生活德育理念 [J]. 课程·教材·教法 ,2017(09):51-57.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)