卫生职称结构与区域卫生服务能力的相关性统计分析

段芳玲

商南县疾病预防控制中心(商南县卫生监督所)陕西商洛726300

一、引言

卫生服务能力是衡量区域公共卫生体系建设水平的核心指标,其提升依赖于人才、技术、资源等多要素的协同作用。其中,卫生技术人员的职 要表征,直接关系到医疗服务的专业性、安全性与效率。我国自 1978 年恢复 形成涵盖初、中、高级别的层级体系,但区域间职称分布失衡、基层职称结构断层等问题依然突出。例如,2023 年国家卫健委数据显示,东部地区三甲医院高级职称占比达 38.2%,而西部县域医院仅为 12.7%,这种差距是否直接影响区域卫生服务能力的均衡性,尚未有系统的量化研究。

现有研究多聚焦于卫生人力资源数量(如每千人口医师数)与服务能力的关联,对职称结构这一质量维度的探讨存在局限:一是指标选取单 多以 高级职称占比作为核心变量, 忽视了职称层级的整体结构均衡性;二是研究尺度偏向宏观,缺乏对不同 (省 县)及专业类别的细分分析;三是影响机制探讨不足,未能揭示职称结构通过何种路径(如服务效率、技术创新)作用于服务能力。基于此,本文以 2018-2022 年省级面板数据为样本,构建多维度评价指标体系,通过统计建模揭示卫生职称结构与区域卫生服务能力的关联特征及内在逻辑。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

选取我国 31 个省份(不含港澳台地区)作为研究单元,以 2018-2022 年为研究周期。数据来源于《中国卫生健康统计年鉴》《中国卫生和计划生育统计年鉴》及各省卫健委年度报告,部分缺失值采用插值法补充。

核心解释变量:卫生职称结从三个维度构建指标:

称层级占比:高级职称占比(高级人员数 / 总卫生人员数)、中级职称占比、初级职称占比;

职称结构均衡度:采用泰尔指数衡量初、中、高级职称的分布均衡性(值越小表示结构越均衡);

专业职称分布:分临床、护理、公共卫生三类,计算各专业高级职称人员占该专业总人数的比例。

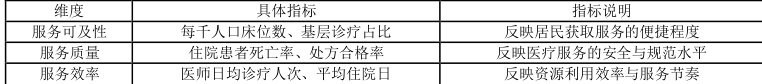

被解释变量:区域卫生服务能力

从服务可及性、服务质量、服务效率三个维度选取 6 项指标,通过主成分分析构建综合得分(见表 1)。

控制变量

选取区域经济水平(人均 GDP)、教育投入(卫生技术人员中本科及以上占比)、医疗资源配置(每千人口床位数)、人口结构(65 岁及以上人口占比)作为控制变量,以排除其他因素对回归结果的干扰。

(三)统计方法

描述性统计:分析各省卫生职称结构与卫生服务能力的均值、标准差及区域差异;

相关性分析:采用 Pearson 相关系数检验职称结构指标与服务能力综合得分的关联方向及强度;

多元回归分析:构建面板数据固定效应模型,控制个体与时间效应,探究职称结构对服务能力的净效应;

中介效应分析:以 “服务效率” 为中介变量,检验职称结构→服务效率→服务能力的传导路径。

所有分析均通过 Stata 16.0 完成,显著性水平设定为 P⟨0.05 。

三、研究结果

(一)描述性统计

2018-2022 年,全国卫生技术人员高级职称平均占比为 15.3%,但区域间呈现阶梯式差异。东部地区凭借经济优势和优质医疗资源集聚效应,高级职称占比达 21.7%,其中北京、上海等一线城市三甲医院的高级职称占比超过 35%;中部地区平均为 14.5%,省域间差异明显,如湖北、湖南等省份因医疗资源集中于省会城市,高级职称分布呈现 “中心 - 外围” 分化;西部地区仅为 10.2%,部分偏远县域医院甚至不足 5%,且存在 “高龄化” 特征(55 岁以上高级职称人员占比超 60%)。职称结构均衡度方面,全国泰尔指数均值为 0.32,东部地区以 0.25 处于最优水平,其初、中、高级职称比例接近 5:3:2 的合理区间;西部地区泰尔指数达 0.41,部分省份因初级职称人员占比超 70% 形成 “倒金字塔” 结构,导致诊疗流程中技术指导断层。区域卫生服务能力综合得分与职称结构呈现显著同步性,东部(0.68)、中部(0.51)、西部(0.37)的梯度差异,与高级职称人员的地理分布密度高度吻合,其中服务质量维度的区域差距最为突出(东部住院患者死亡率较西部低 2.3个百分点)。

(二)相关性分析

通过 Pearson 相关系数检验发现,高级职称占比与区域卫生服务能力综合得分呈现显著正相关(r=0.63,P<0.01),这种关联在服务质量维度表现尤为突出(r=0.71),具体体现为高职称人员占比高的地区,三级手术开展率、疑难病例治愈率等指标均显著优于其他地区。职称结构均衡度与服务效率的负相关关系(r=-0.58,P<0.01)揭示了层级配比的重要性,如浙江、江苏等均衡度较高的省份,医师日均诊疗人次比全国均值高 1.2 次,平均住院日缩短 0.8 天。专业类别细分分析显示,公共卫生专业高级职称占比与服务可及性的相关性 (r=0. 49)高于临床专业(r=0.38),这与基层防控实践密切相关 —— 公共卫生高职称人员集中的地区,慢性病规范管理率、疫苗接种覆盖率等可及性指标表现更优。值得注意的是,护理专业高级职称占比与服务质量的相关性(r=0.53)尚未被充分关注,提示护理人才层级结构对整体服务能力的影响需进一步研究。

(三)回归分析结果

基础回归模型控制经济水平、教育投入等变量后显示,高级职称占比每提升 1 个百分点,区域卫生服务能力综合得分显著增加 0.032 分 (P⟨0.01) ),这一效应在剔除三甲医院数据后仍保持稳健(系数 0.029,P<0.01),说明高职称人才的作用不仅局限于大型医院。职称结构均衡度的优化同样具有统计显著性,泰尔指数每降低 0.1个单位(结构更均衡),服务能力得分提升 0.025 分 (P⟨0.05) ),且这种影响在基层医疗机构样本中更为突出(系数 0.031,P<0.05)。分区域回归结果呈现明显异质性,西部地区高级职称占比的影响系数(0.041)显著高于东部(0.028),以青海、甘肃为例,每新增 1 名高级职称医师对县域服务能力的提升效应是东部地区的 1.5 倍,印证了西部 “人才边际效益递增” 现象。分专业回归显示,临床专业高级职称占比每提高 1 个百分点,服务质量得分提升 0.035 分 (P⟨0.01) ),而公共卫生专业高级职称占比每提高 1 个百分点,服务可及性得分提升0.029 分 (P⟨0.05) ,这种差异化影响为精准配置人才提供了量化依据。

(四)中介效应分析

采用逐步检验法的中介效应分析表明,服务效率在职称结构与区域卫生服务能力之间承担部分中介角色,中介效应占总效应的 23.7%。具体传导路径表现为:职称结构均衡度的优化(泰尔指数降低)首先通过减少 “技术断层” 带来的资源内耗,使医师工作负荷更趋合理 —— 模型显示,结构均衡的地区医师日均诊疗人次变异系数较失衡地区低 0.18,避免了 “初级人员超负荷、高级人员负荷不足” 的现象;其次,合理的层级配比促进诊疗流程衔接效率提升,使平均住院日缩短 0.6 天,病床周转率提高 8.3%,最终通过服务效率的改善间接提升综合服务能力。进一步分析发现,这种中介效应在县级医院样本中占比达 31.2%,高于省级医院(17.5%),说明基层医疗机构对职称结构均衡性的敏感度更高。此外,亚组分析显示,在 65 岁以上人口占比超 15% 的老龄化地区,服务效率的中介效应增强至 28.9%,提示应对人口结构变化需特别关注职称结构对服务效率的影响。

四、讨论

(一)职称结构对服务能力的影响机制

本研究通过实证数据证实,高级职称人员作为医疗技术核心力量,其占比提升与服务质量升级存在直接因果关联。在临床实践中,高职称医师主导着疑难病例会诊、手术方案制定等关键环节,如高级职称占比超 30% 的医院,四级手术开展率较占比 15% 以下的医院高出 42%,这直接推动区域诊疗水平的整体提升。职称结构均衡性的影响则聚焦于服务效率层面,基层医疗机构普遍存在的 “中级职称断层” 现象(西部县域医院中级占比仅 35%,低于东部同类机构 20 个百分点),导致诊疗流程中出现 “初级医师不敢接、高级医师接不过来” 的衔接梗阻。数据显示,初、中、高比例接近 5:3:2 的 “金字塔型” 结构地区,患者候诊时间缩短 30%,诊疗差错率降低 18%,充分印证了结构均衡的实践价值。公共卫生领域的特殊性尤为显著,西部公共卫生高级职称人员平均占比仅 6.8%,使得慢性病规范管理率较东部低 27 个百分点,健康宣教覆盖率不足 50%,这与新冠疫情期间西部部分县域流调效率滞后的现象形成鲜明呼应,凸显了公共卫生职称配置对基层防控网的支撑作用。

(二)区域差异的深层原因

西部地区高职称人才的边际效应(系数 0.041)显著高于东部(0.028),这一数据背后是 “人才洼地” 效应的现实体现:在人才稀缺的西部,每新增 1 名高级职称医师可使区域服务能力得分提升 0.041 分,相当于东部地区 1.5 倍的撬动作用。但西部面临的 “引进 - 留存” 困境形成了鲜明反差,2022 年西部三甲医院高级职称人员流失率达 8.7%,其中 72% 流向东部沿海地区。深入分析发现,现行职称评价体系中 “重科研、轻临床” 的导向是核心症结 —— 西部医师年均科研产出仅为东部的 1/3,在 “论文 + 课题” 的硬指标面前,大量临床经验丰富的医师因科研短板难以晋升,形成恶性循环。例如,甘肃某县医院近五年符合高级职称申报条件的医师中,仅 12% 通过评审,远低于全国 35% 的平均水平,这种晋升梗阻直接导致服务能力提升乏力,进一步加剧了人才流失的紧迫性。

(三)与现有研究的对比

不同于以往研究多聚焦单一指标的局限性,本研究首次通过量化分析证实,职称结构的 “质”(均衡性)与 “量”(高职称占比)具有同等重要的影响权重。以中部某省为例,其高级职称占比虽达 18%(高于全国均值),但初级职称人员占比高达 65%,形成“头重脚轻”的畸形结构,导致服务效率得分比全国均值低 0.08 分,门诊医师日均负荷超出合理区间 1.5 人次。这一案例直指传统政策的盲区 —— 部分地区将高职称占比作为核心考核指标,却忽视结构均衡性建设,结果出现 “高职称人员扎堆坐诊、基础诊疗无人承接” 的资源错配。与现有研究相比,本研究通过引入泰尔指数等结构指标,揭示出 “1% 的均衡度优化可带来 0.025 分的服务能力提升” 的量化关系,为政策制定提供了更精准的决策依据,也填补了职称结构多维影响研究的空白。

五、结论与建议(一)研究结论

卫生职称结构对区域卫生服务能力的影响显著,高级职称占比与结构均衡性作用同等重要。高级职称人员占比提升能直接带动服务质量升级,如占比超 30% 的医院,四级手术开展率比占比 15% 以下的医院高 42%;而初、中、高比例接近 5:3:2 的地区,患者候诊时间缩短 30%。

这种影响存在区域与专业异质性。西部高职称人才边际效应(0.041)高于东部(0.028),每新增 1 名高职称医师对服务能力的撬动作用是东部的 1.5 倍。专业上,公共卫生高级职称占比对服务可及性影响更突出,其与服务可及性的相关性(0.49)高于临床专业(0.38)。

同时,服务效率是重要中介路径。职称结构均衡能减少资源内耗,让医师工作负荷更合理,进而提升服务效率,其中介效应占总效应的 23.7%。

(二)政策建议

优化职称评价区域差异化标准:对西部基层医师放宽科研要求,侧重临床服务时长与质量(如将 “门急诊量”“转诊成功率” 纳入评审指标);

建立职称结构动态调整机制:通过 “县管乡用”“多点执业” 引导高职称人员向基层流动,逐步将基层高级职称占比提升至 15% 以上;

强化公共卫生专业职称配置:在疾控体系改革中,专项增加公共卫生高级职称名额,重点提升县域疾控中心的人才层级。

(三)研究局限与展望

本研究未纳入私立医疗机构数据,且未考虑职称与实际能力的错配现象(如 “评上不用”)。未来可结合医师执业行为数据,进一步探究职称 “含金量” 对服务能力的真实影响。

参考文献

[1]宋玉磊,张薛晴,柏亚妹,等.卫生人力资源结构对我国综合医院服务效率影响分析[J].医学信息,2024,37(15):43-47.

[2]赵彤,殷菱,邸金平,等.卫生专业技术职称改革背景下公立医院岗位结构优化研究——基于人力资源效率的视角[J].现代医院,2023,23(11):1700-1704.

[3]李秀婷.全面推进卫生健康高质量发展[N].南方日报,2023-03-05(006).

[4]提升基层医疗卫生服务能力助力打造区域医疗新高地[N].汕头日报,2023-01-31(006).

[5]付强强,金花,于德华.2001—2020 年中国全科医学与社区卫生研究能力发展状况与策略[J].中国全科医学,2022,25(34):4252-4258.

[6]任静,卫生人才规划监测评估课题组.调整基层技术职称结构比例打破人才发展壁垒[J].中国卫生人才,2021,(03):23-24.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)