风机扩容后基础薄弱区应力分布规律与加固策略

赵浩亮 覃小军 余海东 王念恋 蒂家毅 胡海波 吴光兴 何应涛 陈祖函

中国电建集团贵州工程有限公司 贵州省贵阳市 550009

引言

在“双碳”目标推动下,风电产业升级中,低功率风机扩容成为盘活存量资产的关键。然而,扩容导致基础承受的荷载大幅增加,后基础薄弱区应力分布失衡,直接威胁结构安全,传统加固方式难以应对。探究其应力分布规律,制定适配的加固策略,是解决这一难题的核心。此举不仅能保障风机安全运行,更能为老旧机组技改提供技术支撑,在提升能源利用效率与节约成本方面意义显著,为后续深入研究奠定重要基础。

一、后基础薄弱区应力分布特征及问题解析

(一)荷载变化下的应力分布形态

风机扩容后,单机功率提升引发基础承受的弯矩与倾覆力矩显著增加,导致后基础结构应力分布形态发生改变。原基础设计针对低功率工况,在荷载增量作用下,应力集中区域逐渐向基础环底部法兰翼缘、台柱等部位转移,形成明显的薄弱区。通过有限元建模分析可见,极端工况下,薄弱区应力呈现径向扩散与局部聚集的双重特征,即从基础中心向边缘呈梯度递增,同时在构件连接节点处形成应力峰值,这种分布形态与原基础的受力平衡状态形成显著差异。

(二)薄弱区应力异常的形成机制

应力异常源于新旧荷载条件的不匹配及结构协同性不足。原基础与上部新增结构在荷载传递过程中存在路径错位,导致力流在薄弱区发生阻滞与叠加。材料性能差异进一步加剧这一问题,混凝土与钢材的弹性模量不同,在荷载作用下变形不协调,使得薄弱区出现额外的附加应力。此外,基础长期承受动态风载,循环荷载作用下材料疲劳累积,会降低薄弱区的承载阈值,导致应力异常现象随时间逐渐凸显。

(三)应力问题引发的结构安全隐患

薄弱区应力异常直接威胁基础结构的稳定性。当应力超过材料极限强度时,基础环底部法兰翼缘可能出现拉裂,台柱表面产生径向裂缝,影响整体结构的完整性。变形过大是另一突出隐患,在持续荷载作用下,薄弱区的过度沉降或倾斜会改变风机的受力姿态,引发塔架振动频率偏移,甚至可能与风振频率接近形成共振,进一步放大结构损伤。传统加固方式因未针对应力分布特征设计,难以从根本上解决这些隐患,亟需针对性的技术方案。

二、多排焊钉与混凝土环梁组合加固策略设计

(一)组合结构的协同受力设计

多排焊钉与混凝土环梁的组合形式以荷载传递路径优化为核心,通过构建新旧结构一体化受力体系实现应力重分布。环梁设置于基础上部,借助其环形闭合结构特性,将上部荷载向基础全域分散,减少局部应力集中。焊钉沿环梁内侧呈多排矩阵式布置,一端锚固于原基础钢筋骨架,另一端嵌入新增环梁混凝土内部,形成机械咬合与粘结作用的双重连接,确保荷载在新旧结构间的高效传递【1】。这种设计突破传统单一加固方式的局限,使环梁的弯矩分担能力与焊钉的剪力传递能力形成互补,提升整体结构的协同工作性能。

(二)材料选型与参数匹配

材料选择需满足结构受力与环境适应性的双重要求。环梁采用高性能混凝土,其较高的抗压强度与弹性模量可匹配荷载增量下的刚度需求,同时具备良好的抗裂性以应对动态荷载作用。焊钉选用高强度低合金钢材质,表面经防腐处理以抵抗基础内部的潮湿环境,其直径与长度根据基础厚度及钢筋布置间距确定,确保锚固深度与连接强度达标。通过有限元模拟验证材料参数的匹配性,当环梁高度与焊钉排数达到特定组合时,可实现应力在两种材料间的平稳过渡,避免因性能差异引发的局部应力突变。

(三)动态荷载下的适应性优化

针对风机运行中的风致振动等动态荷载,组合加固结构需进行动态响应优化。通过调整焊钉的布置密度,在应力集中区域加密设置,增强局部抗剪能力,缓解循环荷载引发的材料疲劳。环梁内侧设置渐变式配筋,从底部向顶部逐步调整钢筋直径与间距,使刚度沿高度方向呈阶梯式变化,适应不同高度处的应力梯度。同时,在环梁与原基础结合面设置弹性过渡层,利用其缓冲作用减少动态荷载下的冲击效应,通过上述优化使组合结构在极端工况下仍能保持稳定的受力状态。

三、加固策略对薄弱区应力控制的效果验证

(一)有限元模型模拟验证

依托风机基础扩容改造的实际参数,建立三维有限元模型对加固策略效果进行量化分析。模型涵盖原基础结构、新增环梁与焊钉组合体系,采用实体单元模拟混凝土材料,桁架单元模拟钢筋与焊钉,通过接触单元定义新旧结构结合面的相互作用。模拟过程中施加与实际运行一致的荷载组合,包括自重、风荷载及倾覆力矩,重点监测基础环底部法兰翼缘、台柱等薄弱区的应力变化【2】。结果显示,组合加固后薄弱区应力分布呈现均匀化趋势,峰值区域面积显著缩小,应力传递路径从局部集中转变为全域分散,与未加固状态形成鲜明对比,印证了荷载重分布设计的有效性。

(二)结构协同受力性能测试

通过物理试验验证新旧结构的协同工作状态,选取典型基础构件制作缩尺模型,在加载架上模拟风机运行时的受力工况。测试过程中,在环梁与原基础结合面布置应变片,实时监测不同荷载等级下的应变变化。数据表明,焊钉在荷载作用下产生的剪力与环梁承担的弯矩呈现同步增长趋势,两者的力值比例保持稳定,说明组合结构未出现受力脱节现象。当荷载达到设计限值时,应变分布仍处于弹性范围内,无局部塑性变形发生,证明焊钉与环梁的连接强度及材料性能匹配性满足协同受力要求,避免了因协同失效导致的应力异常。

(三)极端工况下的稳定性评估

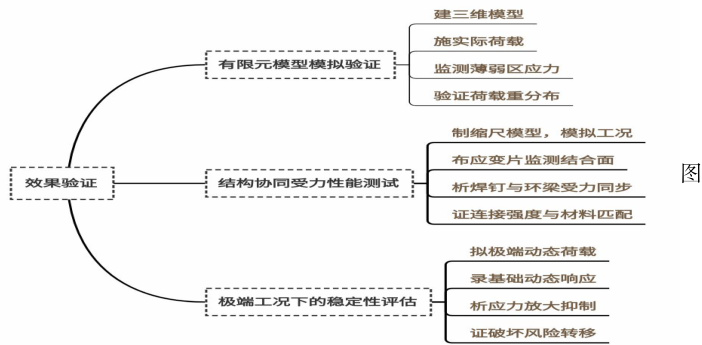

针对台风、地震等极端工况,开展加固结构的极限承载力测试。在振动台上模拟不同频率的动态荷载,通过加速度传感器与位移计记录基础的动态响应。结果显示,加固后的基础在共振频率范围内的振幅显著降低,薄弱区应力未出现突发性增长,表明环梁的刚度提升与焊钉的约束作用有效抑制了动态荷载引发的应力放大效应【3】。持续加载至材料极限状态时,结构破坏首先发生在环梁边缘而非原基础薄弱区,且破坏形式为延性开裂而非脆性断裂,说明加固策略成功将风险转移至新增结构,为原基础提供了额外安全储备,验证了极端工况下的稳定性改善效果。见图 1 所示:

1 加固策略对薄弱区应力控制的效果验证的思维导图

结语:

本文围绕后基础薄弱区应力分布规律与加固策略展开研究,揭示了荷载变化下薄弱区应力的分布特征、形成机制及安全隐患,设计了多排焊钉与混凝土环梁组合加固策略,并通过模拟、测试与极端工况评估验证了其有效性。研究明确了组合结构在优化应力传递、提升协同受力性能上的作用,为风机基础扩容改造提供了技术支撑。该成果可助力盘活老旧风电机组存量资产,提升土地资源利用率,响应能源战略,为风电产业可持续发展提供实践参考,推动相关技术在实际工程中进一步应用与完善。

参考文献

[1]刘东海,李欣,刘强,等.基于压实实时监测的高填方基础薄弱区快速识别研究[J].中国公路学报,2023,36(04):38-47.

[2]黄时雨,刘哲锋,楚加翼,等.扩容风机基础承载力提升方案的研究[J].工程建设,2022,54(04):30-37.

[3]黄时雨.老旧风机扩容的基础承载力提升设计研究[D].长沙理工大学,2022.DOI:10.26985/d.cnki.gcsjc.2022.001518.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)