基于非遗数字化的图书馆文化研学服务设计

甄业萍

山东艺术学院 山东济南 250300

一、引言

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要载体,其保护与传承已成为国家文化战略的重要组成部分。近年来,我国相继出台《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》[1]等政策文件,强调利用数字化技术推动非遗的活态传承与创新传播[2]。山东省作为文化大省,拥有丰富的非遗资源,如潍坊风筝、鲁绣、吕剧、祭孔大典等,具有鲜明的地域特色和文化价值。然而,当前青少年群体对本土非遗的认知度普遍较低,传统非遗传承模式难以满足年轻一代的体验需求。因此,探索符合青少年兴趣特点的非遗传播方式,增强其文化认同感,已成为亟待解决的问题。图书馆作为社会教育的核心机构,在文化资源整合、数字化技术应用及研学服务创新方面具有独特优势。一方面,图书馆可通过构建非遗数字资源库,实现文化遗产的系统化保存;另一方面,依托线上线下融合的服务模式,图书馆能够为青少年提供沉浸式、互动性的非遗研学体验,从而在非遗保护与青少年文化教育之间搭建桥梁。

二、国内外图书馆参与非遗数字化的实践

非物质文化遗产数字化是指利用现代信息技术对非物质文化遗产(IntangibleCultural Heritage, ICH)进行系统性记录、保存、再现和传播的过程。其核心目标是解决ICH 的脆弱性(如传承人老龄化、技艺失传)和传播局限性(如地域性、时空限制),通过数字化手段实现永久保存和全球化共享。

图书馆在非物质文化遗产数字化领域发挥着重要作用,通过技术手段不断记录、保存和传播濒危文化资源。其中较为典型的有收藏全球 700 万份录音,通过数字化修复濒危音频,并参与欧盟Europeana 项目实现跨国资源共享的大英图书馆。还有美国的 StoryCorps 项目,图书馆与社区合作,采集非遗传承人音视频,构建开放式数字档案库,推动口述传统的活态传承等。德国图书馆的数字修复计划是联合高校利用 AI 技术修复古籍和手工艺影像,并通过虚拟展览“数字手工艺库”等方式向公众开放。近年来,我国图书馆在非物质文化遗产数字化技术应用方面已取得显著进展,主要通过采集、存储、展示和传播四个环节推动非遗保护与传承。例如,国家图书馆对传统戏曲、民间音乐的非遗项目进行了多模态采集;部分地方图书馆与非遗传承人合作,建立口述历史数据库,保存濒危技艺的活态记忆;首都图书馆“京剧文化书香行”结合 VR/AR 技术,让读者沉浸式体验京剧脸谱绘制、虚拟舞台表演等非遗项目。

三、山东非遗数字化资源与青少年文化研学需求分析

1、山东非遗资源特色与数字化现状

山东省作为中华文明的重要发源地之一,其非物质文化遗产资源呈现出鲜明的地域特色和文化多样性。从资源类型来看,山东非遗涵盖了民间文学、传统音乐舞蹈、戏曲曲艺、手工技艺、民俗节庆等多个类别,且地域分布不均衡,鲁中、鲁西南地区资源尤为密集。以潍坊风筝、淄博陶瓷、鲁绣等为代表的传统手工艺类非遗,体现了山东精湛的工艺水平和独特的审美价值;而山东快书、吕剧、柳子戏等表演艺术类非遗,则彰显了浓郁的地方文化特色。此外,山东非遗还具有深厚的儒家文化底蕴,许多项目如祭孔大典、泰山信仰等,与儒家礼乐文化密切相关。

当前,山东省在非遗数字化保护与传承方面已取得一定进展。在资源采集层面,通过文字记录、影像拍摄、三维扫描等技术手段,对部分非遗项目进行了数字化存档,建立了初步的数据库。在展示传播方面,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,开发了线上展览和互动体验平台,如“山东非遗网上展厅”等。然而,山东非遗数字化仍面临诸多挑战:数字化覆盖范围有限,许多偏远地区非遗项目尚未得到系统采集;技术应用深度不足,缺乏对非遗文化内涵的深度挖掘和呈现;资源共享机制不完善,存在“信息孤岛”现象;专业人才匮乏,制约了数字化工作的深入开展。

2、青少年文化研学的需求分析

文化研学服务是一种以文化资源为基础,通过系统性、体验式的学习活动,促进参与者对特定文化内涵的认知、理解和传承的教育与旅游融合服务[3]。其核心在于文化深度体验与研学教育价值的结合,强调“游”与“学”的有机统一。

在文化研学活动中,山东青少年对非遗的认知与参与呈现出鲜明的代际特征,其需求主要体现在趣味性、互动性和本土文化认同感三个方面。在认知层面,青少年对非遗的研学兴趣与知识盲区并存。调研显示,青少年对非遗的认知多集中于潍坊风筝、鲁绣、泰山皮影等知名度较高的项目,但对鲁南泥塑、微山湖渔家号子等地方性非遗了解有限。部分青少年对非遗的认知仍停留在“陈旧”“枯燥”的刻板印象,亟需通过生动化的内容打破认知壁垒。在行为层面,青少年更偏好于数字互动体验,更倾向游戏化、社交化的研学方式。例如,2025 年 1 月山东省图书馆举办的“印象鲁图”集章打卡活动,结合了数字互动和传统文化,大大增强了体验感,有效提升了青少年的参与度。挖掘非遗中的山东精神,强化山东青少年的地域自豪感,这也是非遗数字化传承在青少年文化研学工作中的重要责任。

3、山东省内图书馆在非遗数字化研学方面所做的探索

山东省图书馆依托“山东非物质文化遗产保护中心”的职能,系统性地开展了非遗文献、音像资料的数字化采集与典藏工作,牵头建设了“山东非物质文化遗产资源数据库”,为公众研究和学习提供一站式数字资源入口。许多市级馆推出了特色平台,如济南市图书馆的“非遗在线”板块、青岛市图书馆的“青岛非物质文化遗产馆”数字资源库等,对本地区的国家级、省级非遗项目进行了图文、音视频相结合的数字化展示与存档。各大图书馆普遍将数字化资源与线下研学活动融合。山东省图书馆的“尼山书院”及其各地分书院,常利用多媒体课件、数字纪录片等资源,开展非遗技艺互动研学活动,形成了“资源数字化-平台智能化-活动体验化”的服务闭环。

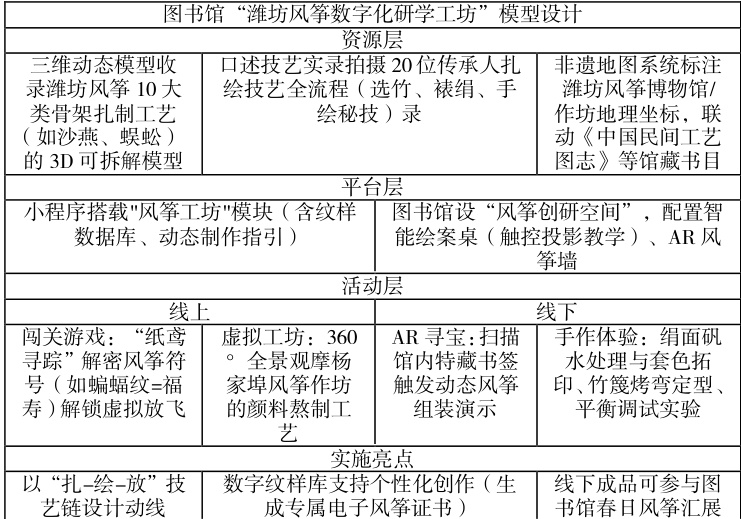

四、图书馆非遗数字化研学服务设计模型

以山东青少年为目标的突出山东特色的文化性、教育性以及与科技融合相融合的研学服务设计模型,图书馆应该从资源层、平台层、活动层三个方面逐一深入,线上线下相结合,打造经典案例。同时,研学课程设计应遵循生动性、实践性、沉浸式三个原则[4]。我们在此以图书馆“潍坊风筝数字化研学工坊”为例进行演示:

该方案在公关图书馆年服务量预估可以达到 8000-10000 人次,通过数字解构传统工艺,实现非遗技艺的图书馆场景化传承。

五、 实施路径与保障机制

跨界合作是新时代公共图书馆寻求转型突破的有效手段,也是提升其服务效能与核心竞争力的必然选择[5]。图书馆需要通过多方协同机制推进非遗研学方案的实施。在上述方案中,图书馆可以联合潍坊非遗传承人提供技艺支持,同时可以与中小学签订研学协议,并引入 AR 科技企业共建实验室,形成“传承人-学校-企业”三方协作生态。建立可持续运营构建双循环体系。每月收集用户反馈优化活动设计,将青少年创作的风筝纹样存入数字库并 3D 化展示,结合“线上作品投票+线下年度汇展”提升参与黏性,最终形成“数据采集-体验优化-成果转化”的闭环运营生态。

六、结论与展望

图书馆通过构建“资源数字化-平台智能化-活动体验化”的非遗研学服务模型,系统性地激活了山东非遗资源在青少年教育中的育人价值,为非遗的活态传承与创新教育搭建起深度融合的桥梁。目前,该模式在推广中仍面临技术投入成本较高、区域资源分布不均、部分非遗项目数字化基础薄弱等现实挑战。面向未来,图书馆应积极探索元宇宙技术应用,构建全息非遗工坊,突破时空限制实现沉浸式传承体验;联合多家机构建立区域性非遗联盟,促进资源整合与技术协同共享;并引入人工智能技术,开发个性化研学推荐系统,基于用户行为数据动态优化活动设计与内容供给,从而持续提升服务的精准性、包容性与可持续性,形成可推广、可迭代的非遗教育服务新范式。

参考文献:

[1]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》

https://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm

[2]梁新华、刘丝弦,数字人文背景下公共图书馆非遗保护与传承策略探讨[J],《图书馆工作与研究》2025(08)

[3]《教育部等 11 部门关于推进中小学生研学旅行的意见》(2016 年)

[4]赵璇、黄思源,沉浸式文旅背景下专题类博物馆研学旅行设计——以洛阳隋唐大运河文化博物馆为例[J],《文物鉴定与鉴赏》2025(13)

[5]虞乐,新媒体环境下公共图书馆古籍阅读推广研究[J],《图书馆工作与研究》,2023(12)

作者简介:甄业萍(1978.10),女,汉族,人,硕士,副研究馆员,图书馆(山东省济南市 ),图书资料方向

本文是山东省“传统文化与经济社会发展”专项课题《山东非物质文化遗产数字化保护与传播方式的研究》的研究成果。(项目编号 23C1209260001)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)