跨学科视域下的小学人工智能教学模式构建与实施

侯震宇

广州市越秀区朝天小学 广东广州 510000

【关键字】人工智能;跨学科

目前,在国家政策推动下,我国中小学阶段的人工智能教育快速发展,但相对缺乏专业教师、有效的教育模式、丰富的课程体系和相关的课程资源。[1]

2022 版《义务教育课程方案》 指出,坚持素养导向,体现育人为本。基于核心素养培养要求,明确课程内容选什么、选多少,注重与学生经验、社会生活的关联,加强课程内容的内在联系,突出课程内容结构化,探索主题、项目、任务等内容组织方式。原则上,各门课程用不少于 10% 的课时设计跨学科主题学习。

下面将探讨设计跨学科视域下的小学人工智能课程教学模式,在新课标的指导下开展教学实践,验证模式的可行性与有效性。

一、构建跨学科视域下的小学人工智能教学模式

(一)跨学科视域优化人工智能教学设计

1.精准定位教学目标

跨学科主题学习,基于学生发展核心素养确定学习目标,各学科彼此之间存在着很多内在的关联点。这些关联点构成了跨学科主题学习的目标交集。能实现教学目标精准定位。

2.促进教学内容结构化

跨学科视域下开展人工智能教学将会对教学实施的路径进行重构。一般来讲,从学生身边的人工智能场景出发,将内容和活动根植其中,通过具有挑战性的基本问题或任务引导学生展开探究,在解决问题、完成任务的过程中理解人工智能的意义,发展思维,提升素养。

3.重构教学实施路径

以主题项目的路径,设计符合跨学科主题学习所要求的作业、作品、项目设计等细项和达成目标所需的条件,形成核心任务和多个分项任务。[3]例如岐黄薪火主题研学活动,《中医中药耀我中华》“跨学科主题学习”中,分为任务 1:探历诊疗方法,任务 2:探秘神奇中药,任务 3:探寻古今医者,任务 4:探研中医成就。

4.形成注重表现的评价连续体

跨学科视域下的教学评价,根据教学目标确定评价目标,需要以学生的思维作品或一系列的表现过程为依据进行评价,从而判断是否达到预期理解。其中,基于情境的表现性任务是最主要的评价方式,用来考察学生运用结构化知识解决问题的真实性学力,也使得评价由注重学习结果到注重学生表现转型。

(二)跨学科视域下的小学人工智能课程教学模式

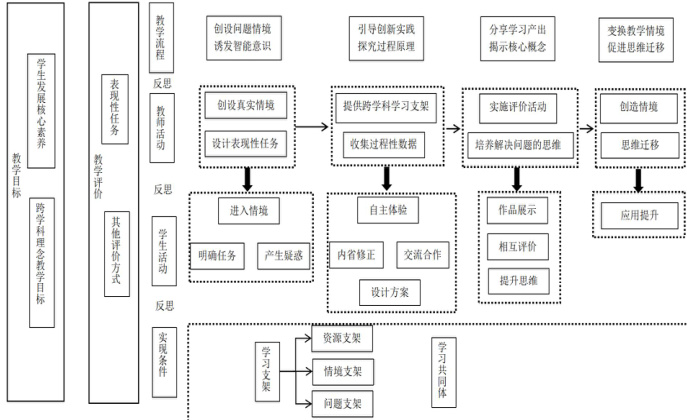

通过对教学目标、教学评价、教学流程以及实现条件四个基本要素的分析,设计了跨学科视域下的小学人工智能课程教学模式。

图 1 跨学科视域下的小学人工智能课程教学模式

二、跨学科视域下的小学人工智能课程教学模式的实践

(一)课程设计

1.课程内容分析

广州市人工智能五年级上册的主要内容是认识并了解生活中常见的人工智能技术,理解它给生活带来的影响。为了更好地让学生代入情境,本学期的内容主要以“智慧校园建设”这一真实情境和单元任务激发学生的参与动机和兴趣,

为学习搭建支架。

本研究面向的对象是五年级的学生,在认知特征方面,他们开始由具体运算阶段向形式运算阶段过渡,已初步形成抽象思维,能够进行简单的抽象逻辑运算,具有理解原理、概念的可能性,但是该过程需要以其熟悉的具体事物为支撑。因此,教学内容的组织以学生身边的场景(校园)为切入点,引导其积极开展探究与实践。

2.目标设计

在目标设计环节,针对五年级学生的认知特征与知识经验,设定了以下学习目标:首先,通过“智慧校园建设”这一真实情境任务,引导学生列举生活中见过或使用过的人工智能应用,进而概括并掌握人工智能的基本特征;其次,要求学生了解人工智能技术的不同表现形式,并能简要描述其实现的功能;最后,基于对人工智能的深入理解,鼓励学生设计简易的智慧校园建设方案,将所学知识应用于实际情境中。同时,围绕这些目标提出了基本问题,包括人工智能的应用场景、特点和用途、常见智能技术及其适宜场景,以及如何设计智慧校园建设方案等,并明确了教学的重点和难点,分别为人工智能的特征及其不同表现形式,以及不同智能技术的功能及其适宜场景。

3.评价设计

表现型评价:主要围绕“为智慧校园建设出谋划策”来设计表现性任务,具体描述如下:“为了给同学们提供更好的校园生活环境,学校准备进行智慧校园建设,实现智能化的管理与服务。校长想请同学们参与其中献智献策,形成一份智慧校园建设方案。方案需要包括具体的校园生活情景,智能技术在其中发挥的作用,该智能化场景能满足师生什么样的现实需求。”

其他评价方式:主要包括课堂观察、作业分析和学生访谈等。

(二)教学实施

在教学实施环节,教师首先通过播放智慧校园视频创设问题情境,引出“设计智慧校园建设方案”的任务,并提出思考问题如生活中和校园中的人工智能应用场景等,以诱发学生的智能意识;随后,教师引导学生利用搜索引擎自主探索人工智能技术的不同表现形式及其功能,并填写单元导学案,组织各小组交流探索结果以获得多方面启发,同时鼓励学生合作设计智慧校园建设方案,结合校园生活体验寻找可实现“智能化”的场景并构思智能技术应用;接着,教师组织各小组分享学习产出,开展组内自评与组间互评,并在学生总结后概括升华核心内容;最后,教师变换新的教学情境,让学生利用所学内容为新同学构思智能小助手,以促进学生的思维迁移和深化对知识的理解。

(三)教学效果分析

“智慧校园建设方案”情境贴近学生生活。课堂初始,部分学生觉得任务难且迷茫,但在教师启发下渐入佳境,积极参与课堂互动。过程中,学生对人工智能的认知从“遥远高级”转为“就在身边”,但在概括其特征时有困难。协作交流时,小组讨论热烈,有两组达关联结构思维水平,但也存在偏离主题、分工不细致导致参与感不足的问题。查看导学案发现,小组进度与方案质量差异大,对智能技术认识不准确。后续学习需以真实问题为导向,加深学生理解。

三、总结

通过教学实践,发现了以下几个问题:表现性任务要求模糊,引导不明确;小组人员分配不合理,组员协同合作的效率不高;教师评价与反馈在教学中未能有效发挥其作用。后续研究中还需要从以上几方面,对教学模式进行优化。

参考文献:

[1]黄洁玲.基于 STEAM 教育理念的初中人工智能课程教学设计研究[D].广州大学,2022.DOI:10.27040/d.cnki.ggzdu.2022.001078.

[2]教育部.教育部关于印发义务教育课程方案和课程标准(2022 年版)的通知[EB/OL].[2022-04-08].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A26/s8001/202204/t20220420619921.html .

[3]吴刚平.跨学科主题学习的意义与设计思路[J].课程.教材.教法,2022,42(09): 53-55.DOI:10.19877/j.cnki.kcjcjf.2022.09.016.

本文系 2023 年广州市电化教育馆立项课题《跨学科视域下的小学人工智能教学实践研究》(立项编号:2023GZJX06)研究成果之一。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)