学术报告厅空调系统噪音原因分析及改造措施

王超

一.概况

某单位学术报告厅建成于 2003 年,目前已使用 22 年。该建筑为二类民用建筑,建筑面积 3782平方米,层数 3 层,耐火等级一级,建筑结构形式为钢筋混凝土框架结构。该报告厅位于建筑一层,层高 11.7 米,地面至铝板吊顶高度约 8 米,总面积约 840 平方米,共 550 座位。分上下两层,二层约300 平方米。二层正中部位有调音室。

整栋楼宇中央空调系统冷热源由地源热泵机组提供,利用交换液与土壤热交换,实现热泵机组冬季供暖、夏季供冷。夏季提供空调冷冻水供回水温度为 7/12℃,冬季提供空调热水供回水温度 50/45℃。报告厅空调总冷负荷 380KW,空调总热负荷 360KW。报告厅空调新风通过组合式空调机组处理后送入报告厅。气流组织为上送风,下回风。空调机设在三楼空调机房内。原组合式空调机组无自控系统,组合式空调机功能段有:混合段(含板式、初效)、冷热盘管段、湿膜加湿段、消音段、风机段、中效段。

报告厅使用至今,目前各系统已老化、故障率高、功能陈旧,已无法满足学院日常教学活动。其中空调系统存在问题较多,如:室内温度不均匀,部分区域过热或过冷;空调出风速度高,人员使用感受差;尤其是噪音较大的问题,直接影响到教学活动。因此,噪音治理成为该报告厅改造的痛点之一。

二.噪音产生原因分析

报告厅噪音的产生原因较多,但空调系统产生的噪音主要因素是空调出风口风速和机组噪音的传导等。

1.出风口风速大是空调噪音大的主要因素。

空调出风口噪音主要是“气流(湍流、涡流脱落)与固体结构(格栅叶片)相互作用产生的气动噪声。所有这些噪声机制的强度都强烈依赖于流速。定量关系:声功率级近似与流速的六次方成正比。【1】流速增加一倍,理论噪声级增加约 18 dB。”

通过对报告厅空调机组、送风系统的送风口和吊顶内送风管道进行的全面检查发现以下问题:

1.1 一层后排送风口在主管上直接安装,无支线和调节阀,无法调节风速。

通过检查,发现靠近报告厅一层 11 个 400×400 风口散流器送风的风速较大,局部风速达到 5m/s,远端风速逐渐减小。通过对现场采用噪声测试仪测试有 50dB 左右,影响用户使用。且风口之间的风量调节不均匀。

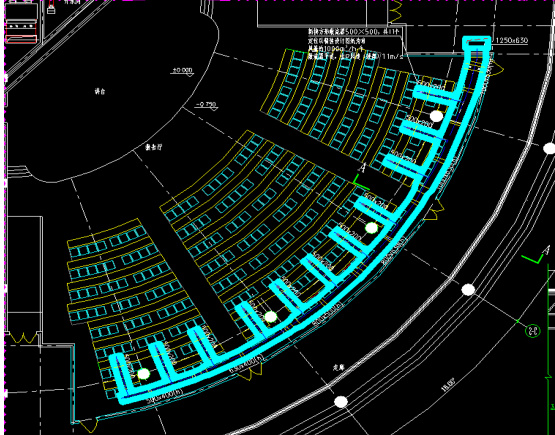

而且风口散流器直接安装在主风管,没有分支管线,也没有安装分支调节阀。无法对每个风口的风量进行调节。一层风口分布图(改造后已增加分支管线和调节阀)如图 1 所示:

图 1 改造后一层风道、风口分布图

1.2 报告厅二层吊顶风口,无调节阀。

二层吊顶风口原来均为Ф300 圆形散流器。分支风管与散流器之间为软连接,由于使用时间较长,部分软连接破损漏风。且未安装调节阀,无法调节风速。由于位置较高,吊顶内空间有限,没有固定的维修马道,也不方便到吊顶内部操作调节阀门。

此区域风口风速、风量调节极为重要。由于报告厅层高比较高,风口风速不够大吹不到用户使用区,风速太大又会出现夏天空调直吹头顶,吹风的风噪声又偏大的情况。所以,此区域在改造过程中一定要充分考虑对风口风速、风量调节的措施。现场实测改造前局部风速超过 5m/s,远端风速逐渐减小。通过对现场采用噪声测试仪测试有 52dB 左右。

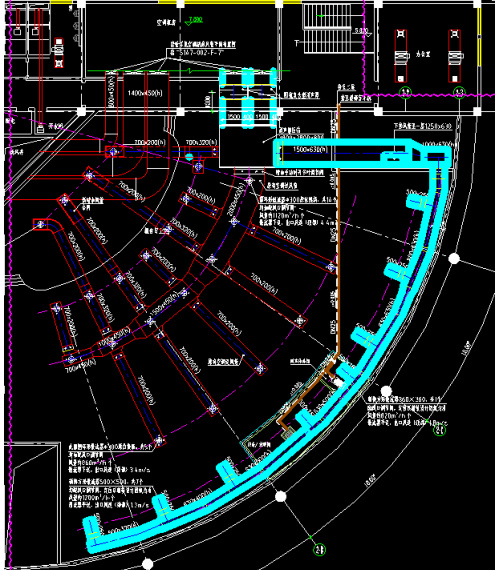

二层风口分布图(改造后已增加调节阀)如图 2 所示:

图 2 改造后二层风道、风口分布图

2.空调机组本体产生的噪音也是噪音来源之一。

报告厅使用空调机组位于三层空调机房内。如机组本体产生噪音不符合规范要求,则可能成为报告厅的噪音来源之一。原有机组本身噪音较大主要原因有:一是使用约 22 年,设备老旧,使用的仍是工频风机,不具备变频静音的功能。二是仅出风侧一侧有消音段。三是机组橡胶减振垫老化,影响减振效果。四是送回风静压箱,未采用消音静压箱。

3.报告厅原装修吸音、隔音等效果差。

对于噪音的治理存在着消除噪音源和吸音、隔音等途径。报告厅原装修在吸音和隔音方面存在问题有:一是原墙面采用穿孔吸音板,内部无吸音棉,吸音效果有限。二是原有木门长时间使用,门框变形,密封条老化,款式老旧密封效果差,隔音效果差。三是二层玻璃隔窗密封条老化,影响隔音效果。四是窗帘薄,隔音效果差等。隔音效果差无法阻挡室外噪音向报告厅的传播。

三.改造目标

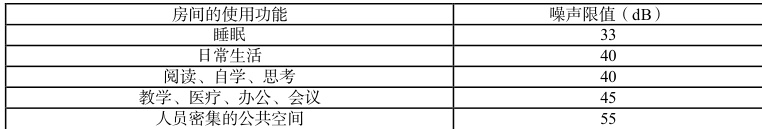

本次改造可参照最新实施的《建筑环境通用规范》GB55016-2021[2]中会议室噪声标准(如表 1 所示),要求房间内因设备产生的噪音值不高于 45dB。

表 1:建筑物内部建筑设备传播至主要功能房间室内的噪音限值

四.改造措施

针对以上原因分析,本次改造主要采取如下措施,进行报告厅的噪音治理。

1.降低出风口风速,确保风速可调节。

1.1 风速的计算

改造前从设计入手,对风速进行计算,确保风速不超出规范要求。如《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012[3],根据规范 7.4.11 条规定:送风口的风速,应根据送风方式、送风口类型、安装高度、空调区允许风速和噪声标准等综合确定。出口风速在设计手册或国标图集中均有规定,如《暖通空调设计常用数据》15K519 中规定普通房间散流器平送风速 2~5m/s  。

。

空调出风口、风管的风速计算公式如下

V=Q/(3600×S) (m/s)V——风管风速,m/SQ——风量,m³/hS——风管截面积,㎡

(1)对于矩形风管:S=A×B/1000000 (㎡)

A——风管的宽度,mm

B——风管的高度,mm(2)对于圆形风管:S=ΠD2/1000000 (㎡)

D——圆形风管的颈部直径,mm计算实例:报告厅一层吊顶内送风管

一层吊顶内空调送风采用 11 个 400×400mm 的方形散流器,每个送风口的风量均为 1000m3/h ,经计算各送风口的颈部风速为 1.7m/s ,受吊顶高度和二层台座梁高的限制,各风口送风支管均采用 500×200mm ,各支管风速均为:

风速 V=1000/ ( 3600×0.5×0.2 ) =2.78 (m/s) 一层送风管末端风管尺寸为 500×400mm ,该风风速 V=l000/ ( 3600×0.5×0.4 ) ε=1.39ε (m/s) 末端第二段风管尺寸为 500×400mm ,该风管的风速为:

风速 V=2000/ ( 3600×0.5×0.4 ) =2.78 Ωm/s )

以此类推,可以计算出各风管的风量、风速。

1.2 采取措施

(1)通过适当增多出风口或增大支管截面积的方式,降低风速。根据风速计算公式 V=Q/(3600×5 )可知,在风量一定的情况下,出口风速与风管截面积成反比。通过降低风速来降低噪音。

(2)所有风口风速确保可调节。在各送风管分支均设置手动对开多叶调节阀;各送风口均设置风口调节阀,若风口没有安装风阀的空间,则在该送风口的支管上加装手动风阀。通过对各风阀的调节,使风口达到设计要求的送风量。

(3)封堵原来一层后排直接在主风道上的风口。此处实测噪音较大,且无法调节风速。通过本次改造,在此处主风道引出分支风道,在每个风口支路均加装调节阀,再安装风口。

(4)将二层挑空吊顶的风口升级为电动旋流风口,安装和使用过程中方便风口开度、风速的调节。解决了吊顶位置高、吊顶上无马道、且空间狭窄无法进人手动调节风阀的问题。

(5)根据现场情况修补送风道上破损的保温材料,避免风道表面产生凝结水及风道锈蚀情况发生。

(6)施工安装完成后,严格调试,确保每个风口的风速达到设计要求,进而确保噪音治理效果符合《建筑环境通用规范》GB55016-2021 的要求。

2.更新升级机组,完善机组功能,降低噪音。

更新升级机组采取以下措施: 是按地区最新节能规范更新空调机组,采用高效电机、低噪声的变频设备,从源头消除设备产 两侧均设有消音段,进一步增强消音效果。三是振动设备均 或减振吊架。四是风管与组合式空调机组采用软连接,在原 走廊处)增设消声器,将报告厅内送风静压箱更换为送风消声静 风和送 压箱均为消声静压箱。通过隔声、吸音、消声、隔振等措施降低空调 机组噪声对报告厅的影响

3.报告厅装修采取吸音、隔音的措施。

报告厅装修在吸音和隔音方面采取的措施有:一是墙面采用冲孔铝板,冲孔率 23%-27% ,内置50mm 厚吸音棉,容重 32Kg/m3,外包黑色透声无纺布,有较好的吸音效果。主席台吊顶采用 600×600的矿棉吸音板。二是报告厅所有木门全部更新。采用新款门,桥洞力学板材质,提升隔音效果。密封条及离地缝隙隔音胶条质量要严格把关。三是二层玻璃隔窗更换新的密封条及五金配件。若采用双层中空玻璃隔音效果更佳。四是安装双层窗帘,纱帘可以薄,但另一层一定要厚。提升隔音效果。

4.其他改造内容

(1)防冻措施:新、排风口部风道均按节能规范要求增加与空调机组联动的电动密闭阀,避免机组盘管冻结。

(2)增加机组自控,并入全院空调监控系统。该系统能对改造后的空调设备运行状态进行实时监测,精准采集如温度、湿度、风量、防冻等关键参数,以便及时发现设备故障隐患并预警,确保系统稳定运行。机组稳定运行,也可以避免设备故障产生的噪音。

五.总结

针对以上原因,本次改造主要从调整和完善空调送风系统、更新机组、完善机组防冻、自控功能等方面降噪;从装修方面入手加强吸音、隔音的措施。经改造后实测噪音符合国标要求的噪音值不高于 45dB。

参考文献:

[1]《Engineering Noise Control: Theory and Practice》 David Bies, Colin Hansen, Carl Howard

2] 中华人民共和国住房和城乡建设部.《建筑环境通用规范》GB55016-2021,2022.4.1

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012,2012.10.1

[4] 中华人民共和国住房和城乡建设部.《暖通空调设计常用数据》15K519,2016.3

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)