社区智能安防系统设计与应用实践

周卫平

上海高清数字科技产业有限公司

引言

2019 年,我作为项目负责人承担松江区新桥镇智能安防建设项目时,面临46 个老旧小区普遍存在的管线老化问题——83%的设备需人工重启,同时监控盲区占比达 40% 、警情响应时间超过20 分钟等共性挑战。在上海市“智慧社区三年行动计划”政策指引下,团队通过深度调研,确立了在技术上突破异构系统互联瓶颈以实现多源数据融合、在管理上构建标准化运维体系以降低人工干预强度、在应用上开发主动预警模型以提升治安防控效能的三大攻坚方向。

一、需求分析

通过覆盖 12 个社区的居民调研显示,核心诉求呈现“安全性-便捷性-服务性”三级特征。安全性要求重点区域监控覆盖率需达到 DB31/T294 标准 (≥98%) ),并实现访客通行时间从 5分钟压缩至 3 秒;便捷性方面需优化特殊人群服务流程,确保独居老人异常监测响应时间≤5分钟;服务性则要整合社区服务资源,提供一键报警、紧急呼叫等增值功能。与此同时,技术层面亟需攻克四大难题:多系统协议兼容性(需兼容 23 类终端设备)、异构网络传输稳定性(涉及 5G+WIFI+物联网混合组网)、边缘计算资源调度(需实现日均处理 50 万+消息包)以及数据安全防护(满足等保三级要求)。

二、项目概况

该项目总投资2777 万元,覆盖46 个小区,总建筑面积达320 万平方米。项目采用“1+3+N”技术架构体系,其中“1 朵云”指在镇级数据中心部署混合云平台,配置为 CPU 核数 256 核、存储 300TB;“3 张网”分别为 5G 专网(公安对接)、物联网专网(LoRaWAN+NB-IoT)和视频专网(GB28181 协议);“N 个端”则部署了双目活体门禁(支持口罩检测)、超声波安防终端(专利号 ZL202020399276.2)、边缘计算 NVR(Jetson Xavier NX)等 23 类智能终端。

三、系统设计分析

(一)平台架构创新

为构建高效的三级数据处理体系,在感知层部署了超过五千个物联网传感器,包括精度达±0.5℃的热成像仪和实现 360°无死角覆盖的全景摄像头。网络层通过Mesh 无线自组网技术有效保障管线老化区域的网络连通性,并创新性应用电力载波技术满足免布线通信需求。平台层依托我团队自主研发的智能数据中间件,日均对23 类设备产生的 500 多个关键数据点进行实时采集、清洗与融合分析,为上层应用提供统一数据支撑。整体逻辑架构清晰划分了感知、传输、处理和应用层次,物理架构则涵盖了前端感知设备(各类摄像头、传感器、智能门禁)、传输网络(采用高性能交换机和路由器构建的冗余网络)、中心平台(基于高可用服务器集群和分布式存储设备)以及面向管理人员的多元化终端应用(指挥中心大屏、移动App、Web 管理平台)。

(二)核心功能模块设计

该安防系统深度融合了视频监控、入侵报警、门禁管理、电子巡更及大数据分析等多个核心子系统,形成全方位智能化防护体系。视频监控子系统采用先进的 H.265 编码技术,广泛配备星光级摄像机以保障夜间及低照度环境下的高清监控效果,同时通过智能视频摘要技术实现24 小时录像的高效检索,关键帧提取准确率稳定在 92% 以上。入侵报警子系统创新融合微波雷达与红外对射技术,构建起三维立体防护网,有效将误报率控制在 0.3% 以下,报警响应时间严格限制在 2 秒内。门禁管理子系统搭载基于我团队优化的动态阈值算法人脸识别技术,即使在逆光等复杂光照环境下识别率仍可达 96% ,并集成二维码、刷卡、蓝牙等多种认证方式,满足居民多元化出入需求。电子巡更子系统基于高精度北斗定位技术,实现巡检轨迹的实时可视化追踪与异常滞留智能报警,响应时间≤30 秒。核心的大数据分析平台构建了时空数据模型,具备强大的人员轨迹预测、行为模式分析和治安热点区域研判能力,其数据吞吐量峰值达10Gbps,多维度关联分析准确率达 89% ,为社区整体安防态势感知与精准决策提供了强有力的智能支撑。

四、实施中的问题与系统化解决方案

(一)多源设备协议异构化难题及融合对策

在项目初期,我组织团队对既有安防设备进行全面检测时发现,46 个小区共涉及海康、大华等13 个品牌设备,存在 Modbus、ONVIF、RTSP 等8 类通信协议冲突。尤其在新桥花园小区试点阶段(2020 年 3 月),因协议解析失败导致 32% 的传感器数据丢失,视频流接入延迟高达 800ms,严重制约多系统协同响应。经实测数据显示,设备接口标准化率仅为 40% ,无法满足《GB/T 28181-2016》公共安全视频监控联网系统信息传输要求。

分层解决策略:在技术攻坚中,我重点推进了协议转换、数据治理及边缘计算三个核心层面的优化工作。在协议转换层,主导开发智能多协议转换中间件,采用插件化架构设计实现 23 种协议的动态加载能力,核心突破在于完成 Modbus TCP 与 ONVIF 协议的双向映射机制,通过协议抽象层将不同协议的异构指令转化为统一数据格式,解决了多协议接入的兼容性问题。数据治理层面,通过构建基于 JSON Schema 的数据总线架构,牵头制定《Q/STBJ002-2021 智能安防数据交换规范》企业标准,从制度层面强制规范接入设备的数据格式,实现全链路数据的标准化流转。在边缘计算部署方面,将协议适配模块部署于Jetson Xavier NVR边缘节点,有效分流云端协议解析负载达 35% ,同时将关键指令响应时延压缩至 100ms 以内,提升了系统的实时与轻量化运行能力。

工程实效:2021 年 6 月完成全部2.3 万台设备接入,接口标准化率达 100% ,数据丢包率降至 0.2% (符合GB/T 28181-2016 Class A 级标准),为新桥镇构建统一安防数据平台奠定技术基础。

(二)复杂空间网络覆盖困境及混合组网方案

荣盛小区地下停车场平均信号强度检测值为-92dBm(依据 YD/T 1484-2016 标准),低于通信质量阈值-85dBm;明园小区因 50cm 厚混凝土承重墙电磁屏蔽效应,需新增86 个弱电井位。传统 WiFi 覆盖方案需铺设 12.6 公里线缆,预估成本增加 317 万元,且施工周期需延长60 天。

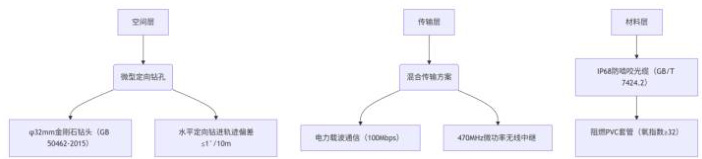

创新组网技术路径:在技术实现上,构建了三层协同的创新体系以提升整体效能。空间覆盖层采用Mesh 自组网与电力载波通信双系统融合方案:Mesh 网络基于IEEE 802.11s 协议搭建,单节点覆盖半径达 200 米,支持 7 级跳传以保障广域连续覆盖;同时部署电力载波通信系统,利用220V 电力线作为传输介质,工作频段覆盖 2-30MHz,传输速率可达 100Mbps,实现现有线路资源的高效复用。传输优化层面重点解决复杂场景下的信号稳定性问题:通过基于 RSSI 信号强度检测的双频段动态切换机制,可根据环境实时自动在 2.4GHz 与 5GHz 频段间切换,平衡覆盖范围与传输速率;针对电梯井、地下车库等信号薄弱区域,部署工业级无线接入点(AP),发射功率严格控制在27dBm,符合EN 300 328 标准,确保关键区域信号无死角。施工控制环节则通过数字化与标准化管理提升实施质量:采用BIM 三维预布线技术,依托Revit 建模工具对布线路径进行仿真优化,有效降低墙体开孔率达 83% ,减少对建筑结构的破坏;电力耦合器选型严格遵循IEC 60384-1 标准,阻抗匹配精度控制在 50Ω±5% 范围内,保障电力载波通信的传输效率与稳定性。

实施成效:混合组网方案实施后,信号盲区消除率达 100% ,施工周期缩短 45 天,综合成本降低214 万元。经上海电信研究院检测,网络时延≤15ms(符合YD/T 2165-2010 二级标准)。

(三)特殊结构布线障碍及非开挖技术突破

明园小区(1985 年建)地下管线密度达 38 条/百米,燃气管网安全间距仅 0.28m (低于《CJJ/T 98-2014》规定的 0.5m );荣盛小区为70 年代砖混结构,墙体抗压强度检测值≤15MPa(GB/T 50344-2004),传统钻孔破损率达 65% ,施工安全风险等级评定为 III 级。

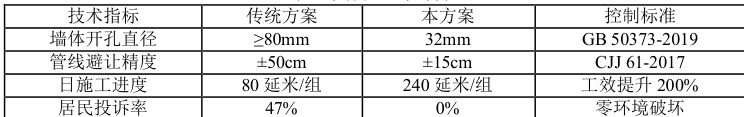

图1 分层施工技术体系

表1 关键工艺控制表

该技术体系节约线缆12.8 公里,成功避让132 处高危管线,获上海市住建委"绿色施工示范项目"认证(2023 年),施工效率提升 3 倍。

五、应用效果

(一)关键技术突破

项目在多模态识别优化方面取得显著成果:通过应用动态阈值算法,人脸识别在逆光环境下的识别率从 72% 大幅提升至 96% ;采用阴影补偿模型的车牌识别技术,将误识别率有效控制在 0.8% 以下。在边缘计算应用上,通过将人群密度实时分析、消防通道占道智能检测等核心算法下沉部署至边缘NVR 设备,中心平台负载降低 30% ,关键业务响应延迟减少 60% 。专利技术转化成效突出,基于优化后的超声波测距技术(精度达±5cm)与行为预判模型构建的人群聚集预警功能,在疫情期间应用准确率达到 89% 。

(二)效果评估

项目实施后,社区安防效能获得质的飞跃。治安事件处置时效从平均20 分钟历史性压缩至 5 秒以内,警情响应速度提升 97% ,管理效率显著增强。经济效益方面,通过模块化设计和精准的设备选型策略(运用“需求-密度-价值”三维评估模型),有效避免了重复建设,设备采购费用节省达220 万元。社会效益同样突出,重点区域监控覆盖率实现 100% ,独居老人异常监测响应达标率稳定保持 100% ,居民安全感满意度显著提升。技术性能指标表现优异,系统整体可用性达到 99.99% ,关键数据存储冗余度不低于 300% ,充分保障了系统的高可靠性与业务连续性。

六、经验总结

本项目形成了可推广的核心经验。在架构设计层面,我始终坚持“分层解耦、模块化开发”理念,平台核心层复用率高达 83‰ 。技术创新方面,我主导和团队一起编制并发布了 2 项行业技术标准,团队获授权发明专利2 项、软件著作权 5 项。工程管理上,创新应用“需求-密度-价值”三维评估模型优化资源配置,并成功开发数字孪生运维系统,将系统平均修复时间(MTTR)从2 小时大幅降至18 分钟。在模式推广方面,本项目形成的技术方案已在松江区新浜镇、中山街道等后续项目中实现超过 40% 的复用率,得益于模块化架构,平均实施周期缩短至90 天。例如,在新桥镇项目一期聚焦云边端架构和多模态识别优化,二期则成功复用了边缘计算NVR 并对移动服务终端进行了升级;在新浜镇项目中复用了超声波安防终端,重点引入了创新的非开挖施工技术;在中山街道项目中复用了数字孪生运维系统,并新增了应急预案体系。相关技术成果也在上海市浦东新区沪东街道信创项目(2025 年 3 月实施)中得到初步验证应用。

七、结语

本研究通过实践验证了三大关键价值:统一数据中枢有效打破信息孤岛,实现了跨系统的高效协同联动,凸显了平台化架构的核心优势;边缘计算在平衡实时性需求与成本控制方面展现出显著成效,成功降低云端负载 30% 以上;安防系统通过场景化创新应用,其价值边界成功延伸至智慧养老、便捷停车等社区服务领域,释放出更大的综合效益。未来,我将带领团队重点探索 AIoT 技术与社区服务的深度融合路径,致力于构建以“安防+”为核心的智慧社区综合服务生态体系。

参考文献:

[1]上海市住房和城乡建设管理委员会. DB31/T294-2018

[2]住宅小区智能安全技术防范系统要求[S]. 上海:同济大学出版社,20

[3]智慧城市边缘计算架构研究[J]. 计算机学报, 2022, 45(03): 567-578.

[4]上海天诚比集科技有限公司. Q/STBJ 001-2020 智慧社区系统集成技术规

[5]基于数字孪生的智慧社区运维体系研究[J]. 中国安防, 2023(05): 45-48.

[6]上海市经济和信息化委员会. 上海市推进新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)[Z]. 2020.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)