在小学数学教学中以任务驱动助力学生深度学习的实践探索

陈志生

福建省泉州市安溪县湖头镇第三中心小学 362411

引言:深度学习是基于“理解”的学习活动,强调在有意义的认知过程中引导学生运用数学的思维方式进行持续的、深层次的探究。任务驱动学习不等同于主题式实验学习,除知识掌握外,任务设计更注重学生从“理解”到“行动”再到“运用”的过程:如何结合任务主题思考解决方案;如何整合学习资源开展合作探究;如何借助任务情境拓展延伸等。在数学任务当中,学生的行为主要分为“核心知识”和掌握“应用技能”两部分,教师将这两部分内容转化为具体的任务,在适当范围内支持学生主动策略、自主行动、拓展应用,并在实践中反思、内化和进阶,最终形成对数学知识和技能的结构化理解,落实《义务教育数学课程标准》(2022 年版)“培养学生综合运用数学及其他学科的知识与方法解决真实问题的能力,培养学生的创新意识和应用能力”要求。

一、确立任务主题,锚定教学方向

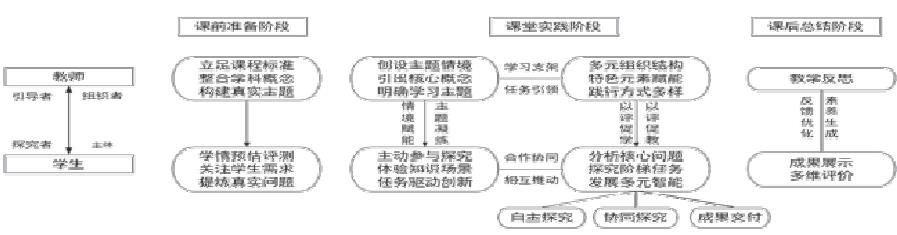

基于学习任务驱动的小学数学深度学习课前准备环节、课堂实践环节和课后总结环节三部分构成(如表一所示)。学习任务目标需与教学目标一致。教师结合新课标阶段性教学要求和内容定位,梳理教学内容,重新解构并定位任务主题,进一步明确任务目标,为教学设计与规划提供目标引导。

以人教版小学数学六年级下册《圆柱与圆锥》教学任务设计为例,在学生已掌握长方体、正方体等立体图形知识的基础上,《圆柱与圆锥》单元的学习旨在进一步深化学生空间思维、图形思维、空间观念等能力。新课标 5-6 学段“教学提示”中提出要“借助现实生活中的实物,引导学生通过观察、操作等活动,认识长方体、正方体、圆柱、圆锥等立体图形的特征,沟通立体图形之间的联系”、“通过操作、转化等活动探索立体图形的体积和表面积的计算方法”、“培养空间观念和空间想象能力”等建议。基于此,深度学习视域下,任务设计需打破学科壁垒,跨学科融合数学与历史、建筑、美术等学科之间的关系,创设“圆柱与圆锥在古建筑中的应用”任务主题,引导学生在探究中理解图形本质,提升知识应用与问题解决能力。

这一主题设计向上呼应新课标“沟通立体图形联系”“探索体积与表面积计算方法”的要求,又通过古建筑这一承载历史与文化的载体,向下衔接学生身心发展需求和学习实情,能够让学生在具体的任务探究中感受数学在现实、历史、美学、建筑等中的多重价值,在观察、建模、计算等活动中深化空间观念,培育创新思维。

二、融入真实问题,构建任务情境

新课标将义务教育数学课程的总目标表述为:“通过义务教育阶段的数学学习,学生逐步会用数学的眼光观察现实世界,会用数学的思维思考现实世界,会用数学的语言表达现实世界。

要求学生能在探究真实情境时,找出问题并提出问题,运用数学及其他学科的知识与方法分析问题并处理问题。以问题情境作为切入点,设计探究任务,能够充分体现深度学习的真实性和生活性。通常来说,任务情境主要由“以疑激疑问题情境”(借助巧妙设计问题链来搭建思维的阶梯)、“以问启智问题情境”(通过激发多元智能来提升学生的学识与智慧)、“处于两难问题情境”(拓展矛盾点来增强思辨意识)等组成。教师在结合教学内容设计问题情境时,要灵活选用贴近学生现实生活的任务主题,融会贯通课程标准、国家教材、探究任务和学生实情,并从中提取一个个问题点,再将问题嵌入任务里,培养学生的数学思维和眼光。

“圆柱与圆锥在古建筑中的应用”主题源于对故宫角楼、应县木塔等古建筑中圆柱与圆锥结构的观察——这些建筑的立柱、塔顶等部位蕴含着丰富的立体图形知识,教师根据这一现实元素创设核心问题“古建筑中的圆柱与圆锥有什么作用?”,再围绕核心问题搭建问题链:

① 故宫的立柱是标准的圆柱体吗?它的底面直径和高如何测量?② 应县木塔的圆锥形塔顶,其侧面展开是什么形状?面积如何计算?③ 古代工匠没有现代工具,如何保证圆柱的垂直与圆锥的对称?问题既紧扣单元知识(圆柱的表面积、圆锥的体积等),又联结历史(古建筑建造技艺)、建筑(结构稳定性)等学科,形成“以问启智”的问题情境。通过问题链充分调动学生的探究精神,让他们在掌握立体图形定义、学会实际应用的基础上实现深度学习。

三、设计任务链群,推进实践探究

指向深度学习的任务设计以培养学生解决真实问题的能力为核心。“圆柱与圆锥在古建筑中的应用”任务按四个梯度分层设计,引导学生从观察到创造,逐步深化对知识的理解与应用。

梯度任务一是“古建筑图形识别”。教师借助数字教学平台展示故宫、天坛等古建筑的图片与视频,并依托故宫博物院推出的“云游故宫”“全景故宫”等网站,让学生“进入”故宫之中分组找出其中的圆柱与圆锥结构,记录其位置与形态(如“立柱是圆柱体,塔顶是圆锥体”)。通过对比不同建筑中的同类图形,总结圆柱“上下底面为等圆、侧面为曲面”、圆锥“一个顶点、一个圆形底面”的特征。此任务呼应新课标“认识立体图形特征”的要求,培养学生的观察与归纳能力。

梯度任务二是“结构尺寸测量与计算”。教师给出某古建筑立柱(圆柱)和塔顶(圆锥)的简化模型,学生利用直尺、软尺等工具测量底面直径、高、母线长等数据,计算:

① 圆柱的侧面积(模拟计算立柱刷漆面积);

② 圆柱的体积(模拟计算立柱所用木材体积);

③ 圆锥的体积(模拟计算塔顶空间大小)。

在完成这些具体的任务过程中,学生需要根据计算公式灵活找出相应数据,体会“转化”思想(如将圆柱侧面积转化为长方形面积),落实新课标“探索计算方法”的要求。

梯度任务三是“古建筑模型复原”。教师鼓励学生分组选择一处含圆柱与圆锥结构的古建筑(如西安钟楼),根据历史资料中的尺寸比例,用卡纸、竹签等材料制作缩小模型。制作中需解决“如何让圆锥侧面贴合底面”“圆柱的高与底面直径比例如何设计更稳定”等问题,融合美术(造型设计)、物理(结构稳定性)知识,深化对图形特征的理解。

梯度任务四是“创新设计‘未来古建筑’”。顺应时代发展和传统工艺“守正创新”倡导,教师带领学生基于所学知识设计一座融合圆柱与圆锥结构的“未来古建筑”。要求说明:圆柱与圆锥的位置及尺寸(如“立柱高 5 米,底面直径 1 米”);结构的实用性(如“圆锥形屋顶利于排水”);表面积与体积的计算过程,鼓励学生在具体的设计探究中应用所学多学科知识完善并美化自己的设计,完成知识的迁移应用,培养创新意识,呼应新课标“综合运用知识解决问题”的目标。

四、优化评价体系,反思教学成效

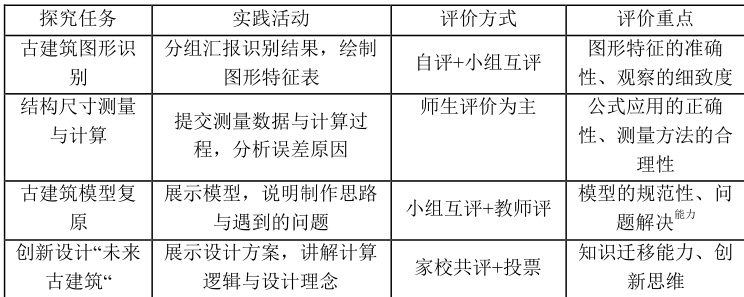

为全面评估学生的知识掌握与能力发展,构建多元评价体系,结合形成性与终结性评价,具体如下:

通过构建任务评价体系,教师能够比较准确的把握学生学习的具体水平,包括学生对圆柱与圆锥计算公式的掌握程度(如体积计算的准确性),空间想象(如模型制作)等能力水平、跨学科应用(如结合历史分析结构作用)等综合素养,以此反思教学中任务设计的合理性,及时调整策略。

结语

综上所述,通过“圆柱与圆锥在古建筑中的应用”实践探究学习,通过真实情境、梯度任务与多元评价,将数学知识与历史、建筑等学科充分融合,既落实了新课标对立体图形学习的要求,又让学生在探究中体会数学的文化价值与实用意义,学会“用数学眼光观察世界、用数学思维思考世界”,真正实现深度学习。

参考文献:

[1] 颜文.结构化构建图形概念促进深度学习发生——以人教版小学数学三年级上册“认识长方形和正方形”教学为例[J].福建教育学院学报,2025,26(06):90-93.

[2] 许鹏煜.指向深度学习的小学数学高阶思维培养探析[J].黑龙江教师发展学院学报,2025,44(06):129-132.

[3] 苏 菊 红 . 深 度 学 习 视 域 下 的 小 学 数 学 大 单 元 主 题 教 学 [J]. 华 夏 教师,2025,(15):105-107.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)