通过问题解决活动提升小学生数学逻辑思维能力的实证分析

吴蓉

湖南省城步县红旗小学 422500

在教育改革持续推进的背景下,《义务教育数学课程标准(2022年版)》明确将“会用数学的思维思考现实世界”列为核心素养培育目标,强调通过问题解决活动发展学生的逻辑推理、抽象概括等关键能力。这一政策导向为小学数学教学指明了方向——需超越知识传授层面,聚焦思维能力的结构化培养。从课程标准来看,小学数学课程标准要求学生经历“发现问题—分析问题—解决问题”的完整思维过程,形成“有条理、合逻辑的表达与交流能力”。如苏教版教材四年级下册“解决问题的策略(画图)”一课,即通过画线段图、分析数量关系等活动,引导学生从直观表征过渡到抽象推理,这正体现了课程标准对逻辑思维培养的具体要求。然而,当前教学实践中,部分教师仍存在“重解题技巧、轻思维过程”的倾向,缺乏对问题本质的深度理解,难以在对比、迁移中实现方法优化。在此背景下,本文提出了基于“问题解决”的教学活动,旨在为小学数学核心素养培育提供可操作的范式。

一、情境冲突下的问题发现:激活逻辑思维

新课程标准强调情境是发现、提问和解决问题的依托。所谓情境,即在教育活动中通过不同方法营造的积极学习环境,帮助学生激发学习热情、观察思考并发现问题。以“解决问题的策略”为例,教师可创设贴近生活的和差问题情境,引导学生在直观表征中发现思维冲突,主动提出与画图策略相关的问题。

问题情境 1:小宁和小春共有 72 枚邮票,小春比小宁多 12 枚。教师先以圆片直观呈现两人邮票数量(小宁用 3 个圆片、小春用 5 个圆片表示,暗含多 8 枚的关系),提问:“如何让两人邮票数量同样多?”学生通过移动圆片得出“添”“去”“移”三种方法后,教师逐步增加难度,出示例题并追问:“当不知道具体数量时,还能用圆片表示吗?”“怎样清晰地表示两人邮票数量的关系?”

在情境活动中,学生围绕“数量关系可视化”产生认知冲突:圆片无法精准表示抽象数量,需寻找更有效的表征方式。此时有学生提出:“能不能用线段表示邮票数量?”顺势引导:“线段图该怎么画?如何在图上体现‘共有 72 枚’和‘多 12 枚’?”随着问题逐层深入,学生主动聚焦“画图策略的必要性”,并提出核心问题:“线段图如何帮助我们分析数量关系?”这一过程不仅激活了学生对“用直观图形解决问题”的已有经验,更通过情境冲突将思维引向“从具体到抽象”的表征升级,为探究画图策略奠定基础。

二、线段图表征与猜想推理:展开逻辑思维

分析问题是解决问题的重要前提,需要学生观察问题本质、联想相关知识经验并提出猜想。在“解决问题的策略”教学中,教师需为学生提供开放的探究空间,引导其通过对比、联想发现画图策略的价值。

问题情境2:“现在数量变多且未知,圆片还适用吗?”

学生讨论发现,圆片无法直观呈现“和”与“差”的双重关系,需用更具概括性的线段图。顺势引导学生观察线段图的构成要素:用两条长短不同的线段分别表示小宁和小春的邮票数,长线段比短线段多出的部分标注“12 枚”,两条线段总长度标注“72 枚”。在观察线段图的基础上,学生联想已有知识经验,提出三种解决问题的猜想:

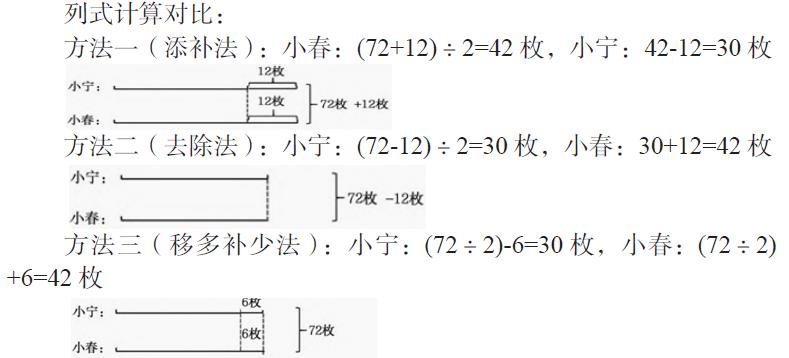

猜想1(添补法):给小宁添上12 枚,两人总数变为 72+12=84 枚,此时两人数量相等,可先求小春的数量。

猜想 2 (去除法):从小春处去掉 12 枚,两人总数变为 72-12=60 枚,此时两人数量相等,可先求小宁的数量。

猜想 3(移多补少法):将小春多的 12 枚平均分成两份,给小宁一份,两人数量相等,总数不变。

追问:“三种方法的共同点是什么?”“为什么‘移多补少’时要平均分?”

学生讨论发现:无论哪种方法,本质都是“将不等量转化为等量”,而线段图通过直观呈现数量关系,帮助梳理“总数变化”与“数量差”的逻辑关联。

这一分析过程不仅培养了学生“从直观表征抽象关系”的能力,更通过猜想与追问,让逻辑思维在“观察—联想—推理”的链条中逐步深化。

三、策略验证与方法优化:深化逻辑思维

在学生提出猜想后,需引导其结合线段图进行验证,通过操作、计算和对比,针对猜想进行深入的验证和探讨,理解画图策略的本质与优化方法。

操作验证猜想:根据线段图,标注“多的 12 枚”“总数 72 枚”,并尝试模拟“添补”“去除”“移动”过程。直观理解“移多补少”需平均分的原理。

追问:“前两种方法中总数为什么会变化?第三种方法总数为何不变?”“线段图如何帮助我们避免‘多给或少给’的错误?”学生对比发现,线段图能清晰呈现“量”与“关系”的对应,如“添补”或“去除”会改变总数,而“移动”仅改变分布,总数不变。这种直观对比让学生深刻理解“和差问题”的本质——通过线段图将复杂关系转化为“求相等量”的简单问题。

拓展应用:出示“李娟做花边”问题(两条花边总长 105 厘米,短花边比长花边少15 厘米),让学生自主画图解决。部分学生尝试“移多补少”时发现涉及分数计算( 15÷2=7.5 ),主动优化策略选择“添补法”或“去除法”。这一过程体现了学生从“机械套用方法”到“根据实际问题灵活选择策略”的思维进阶,印证了画图策略对逻辑思维灵活性的提升作用。

结语

小学数学逻辑思维能力的提升,需将思维发展融入问题解决的完整过程。教师应聚焦“发现问题、分析问题、解决问题” 的链条设计,通过情境创设激活思维动力,借助关系剖析深化逻辑推理,依托策略应用强化思维迁移。未来需进一步探索数字化工具与思维培养的融合路径,提升逻辑思维训练的精准性与实效性。

参考文献

[1] 唐斌 . 指向一致性的小学数学问题解决教学 [J]. 教学与管理 ,2024(2):38-40.

[2] 曾杰 . 思维导图在小学数学问题解决中的应用策略 [J]. 进展 :科学视界 ,2023(4):160-164.

[3] 杨友华 . 指向创新能力培养的小学数学问题解决教学实践 [J].教育科学论坛 ,2024(23):12-13.

备注:本论文为教育部“十四五”教育科研规划 2023 年度立项课题的阶段性研究成果,课题名称《小学数学提高学生逻辑思维能力分析的研究》;课题批准号:XYH1795。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)