新质生产力赋能下土木工程专业实践类课程的改革与实践

卢召红 滕振超 刘迎春

东北石油大学 土木建筑工程学院 黑龙江大庆163318

中图分类号:G40-057

随着建筑信息模型(BIM)、物联网(IoT)、人工智能(AI)等技术在工程建设中的深度融合,现代土木工程呈现出"数字孪生驱动设计、智能装备主导施工、大数据支撑运维"的典型特征[1]。智能监测系统实时采集工程数据,3D 打印技术革新建造工艺,建筑机器人替代传统人工操作,这些变革要求从业人员必须具备跨学科知识整合能力和智能技术应用能力[2]。

当前土木工程实践教学存在"三重脱节"现象:课程内容与行业前沿技术脱节,实验设备与工程现场装备脱节,教学评价与职业能力标准脱节[3]。多数高校仍沿用"认知实习+生产实习+毕业设计"的三段式培养模式,虚拟仿真资源碎片化,校企合作流于形式,难以满足智能建造时代对人才创新能力的要求[4]。为此,土木工程实践教学体系亟需系统性重构,以破解传统培养模式中课程内容滞后、实验环境失真、评价标准虚化等结构性矛盾,适应智能建造时代对复合型人才的迫切需求[5]。

针对课程体系滞后、实践场景割裂、评价机制失焦等问题,构建“技术迭代响应-工程能力贯通-产教生态耦合”的新型教学范式。通过动态映射行业技术图谱,建立BIM、数字孪生等前沿技术模块的课程更新机制;设计虚实联动的智能建造实验平台,集成工程级装备与虚拟仿真系统,实现从构件认知到项目交付的全流程沉浸式训练;创新“职业能力画像”评价模型,将注册工程师标准分解为数字化决策、智能装备操控、工程伦理实践等可量化指标。研究旨在形成可复制推广的土木工程人才能力培养框架,通过教学资源与产业资源的双向渗透,重塑“教育链-技术链-产业链”协同演化机制,为建筑业数字化转型提供兼具技术创新能力、工程实践智慧与可持续发展意识的新型工程人才支撑,推动高等教育供给侧结构性改革与智能建造产业升级的深度融合[6]

一、地方院校土木工程专业传统实践类课程的现状分析

地方院校土木工程专业传统实践类课程当前面临多重现实挑战[7]。课程内容仍以传统施工工艺和基础实验为主,与建筑业智能化转型中广泛应用的装配式技术、数字孪生系统等存在明显脱节,导致学生掌握的技能难以匹配施工现场对 BIM 建模、智能设备操控等新兴岗位需求[8]。实验教学环节中,多数院校受限于经费投入,仍使用混凝土浇筑模具、常规测量仪器等传统设备,缺乏与智能施工机器人、虚实交互操作平台配套的实训环境,使得实践教学难以模拟真实工程场景中的技术生态[9]。

校企协同育人机制的实际效能尚未充分释放,虽然部分院校与企业共建了实习基地,但合作多停留在参观见习层面,企业真实项目中的智能化施工数据、数字化管理流程未能有效转化为教学资源[10]。师资队伍中兼具理论素养与智能建造实战经验的教师相对匮乏,近三分之一教师仍沿用十年前的工程案例开展教学,对物联网工程监测、绿色建筑技术等前沿领域的知识更新滞后。课程评价体系尚未建立与行业认证接轨的能力考核标准,超过四成院校仍以实验报告规范性作为主要评分依据,对学生数字化决策能力、工程伦理判断等核心素养缺乏有效评估。这种培养模式与产业需求的错位,使得毕业生在职业初期普遍面临技术适应期延长的困境,部分用人单位反映新入职员工需额外投入半年以上时间才能掌握智能建造相关技术工具。

二、新质生产力赋能下土木工程实践课程改革的总体

1. 以智能技术为引擎,重构实践课程内核

将人工智能、数字孪生、物联网等新质生产力技术深度融入课程设计,推动实践教学从“经验传承”向“技术驱动”转型。淘汰传统手工操作类实验,如模板支设、人工测量等),新增智能施工机器人编程、BIM 全生命周期管理、建筑碳排放算法设计等模块,覆盖设计-施工-运维全链条[11]。构建“虚实共生”实践平台,利用数字孪生技术同步实体施工场景与虚拟仿真系统,支持学生通过 AR/VR 设备在坍塌预警、极端天气施工等高风险场景中反复试错。

2. 以数据要素为核心,重塑教学模式

依托工程大数据与AI 算法,建立“问题诊断-方案迭代-价值创造”的新型学习闭环。

数据驱动教学:接入企业真实工程数据库(如混凝土强度云监测数据、智能塔吊运行日志),引导学生通过Python、Tableau 等工具挖掘数据规律,优化施工方案。开发智能建造教学系统,模拟施工进度冲突、资源调度瓶颈等复杂问题,训练学生运用机器学习算法生成多目标优化方案,培养数字化工程思维。

3. 以产业需求为导向,重构能力评价维度

打破传统“实验报告+操作考核”的单一评价模式,建立与智能建造岗位能力模型直接映射的动态评价体系。联合中建、华为等企业绘制“智能建造工程师能力图谱”,拆解出BIM 协同设计、施工机器人故障诊断、碳排放核算等12 项核心能力指标。

通过智能安全帽、AR 眼镜等物联网设备采集学生实践数据(如设备操作响应速度、多专业协同频次),生成三维能力雷达图并推送个性化提升方案。

4. 以可持续发展为锚点,贯穿工程伦理教育

将“双碳”目标、循环经济理念转化为可操作的实践能力要求,培养具有社会责任感的数字化工程人才。在混凝土配比设计、施工机械选型等环节嵌入碳排放计算系统,要求学生在满足工程性能前提下优化低碳方案。开设建筑垃圾3D 打印、光伏一体化墙板测试等特色实验,将绿色技术创新能力纳入课程考核刚性指标。

5. 以产教协同为支撑,构建技术生态共同体

突破传统校企合作的“表面协同”,建立“技术共研-资源互通-价值共享”的深度耦合机制。实施“企业总工驻校授课+教师参与智能建造项目研发”制度,要求教师每学期完成 40 学时产业技术研修,并将工程案例转化为教学项目。

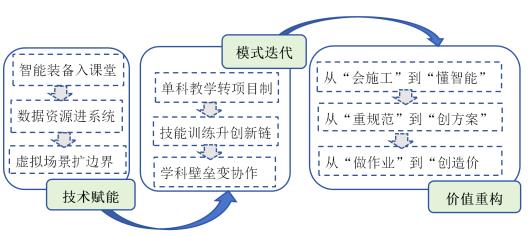

联合地方政府、链主企业打造区域智能建造实训中心,集成5G+边缘计算服务器、工程物联网基站等新型基础设施,形成“教学-研发-应用”一体化平台,构建“技术赋能-教学模式迭代-价值重构”实施路径框架,如图1 所示。

图1 课程改革的总体建设思路

通过“硬技术升级实践工具、软系统重塑教学逻辑、活生态对接产业需求”的三维协同,实现土木工程人才从“传统工匠”向“数字创变者”的范式转型,最终形成适应新质生产力发展需求的教育教学改革方案。

三、构建基于新质生产力赋能的"三维协同"土木工程实践课程教学体

通过“技术赋能实践工具、数据驱动教学模式、产业定义能力标准”三维协同,构建面向智能建造时代的实践育人体系。

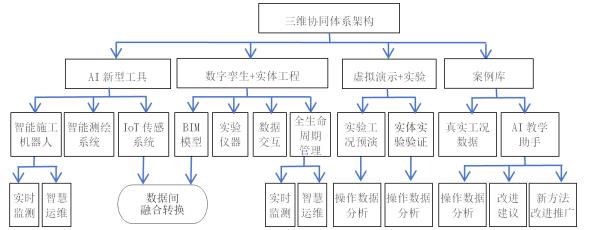

1. 三维协同体系架构

引入智能施工机器人,如钢筋绑扎机器人、3D 打印建筑设备、智能测绘系统、工程物联网(IoT)传感器等新型工具,替代传统人工操作,打造三维协同的智慧实践场景。

基于新质生产力赋能下的实践教学案例,如图2 所示。学生通过编程控制机器人完成装配式构件精准安装,同步利用无人机生成施工现场实景三维模型。搭建“数字孪生+实体工程”联动机房,通过BIM 模型与物理设备的实时数据交互,模拟从结构安全实时监测到智慧运维的全生命周期管理,建立三维协同体系架构如图2 所示。

图2 实践教学案例三维协同体系架构

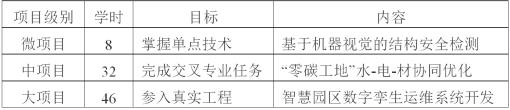

设计“微项目-中项目-大项目”三级进阶体系,如表 1 所示。通过这种三级进阶体系,学生可以从掌握单点技术开始,逐步过渡到完成跨专业任务,最终参与真实工程,全面提升自己的技术能力和实践经验。

表1 三级进阶体系设计

联合企业制定《智能建造工程师能力认证标准》,将企业认证课程,如“BIM 正向设计”“工程物联网调试”,嵌入学分体系,实现“微证书-课程学分-岗位资格”三贯通。设立“产学研用”创新工坊,推动教学成果向产业转化,学生研发的智能监测算法应用于企业工地安全隐患预警系统;校企共建再生混凝土性能数据库,反哺全国绿色建材评价体系。

2. 协同运行机制

新质生产力赋能的土木工程实践课程教学体系,以“技术-数据-产业”三维协同为核心,通过轻量化工具、动态化迭代和本地化协作,构建低成本、易落地的运行机制。该机制以开源数字技术为切入点,例如利用BlenderBIM 软件完成建筑建模,结合手机AR 扫描工地实景,实现虚实结合的基坑支护隐患排查训练。通过无人机开展测绘实训,单次成本可控制在500 元以内,降低院校设备投入压力。

教学过程中,借助钉钉、问卷星等平台采集学生操作数据,如混凝土配比实验记录,再通过 Excel 透视分析常见错误(如钢筋绑扎间距误差超5mm),动态推送针对性案例,形成“数据采集-分析-反馈”的闭环。

产业协同层面,优先对接本地中小建筑企业,提炼施工方案编制、工程资料整理等 5-8 项核心能力需求,并将“1+X”BIM 证书考核内容嵌入课程[12]。例如,学生承接企业工程资料数字化归档任务,成果直接用于项目验收,企业工程师通过线上平台参与毕设答辩并评分,权重占30%。这种“课证融通、  学互评”模式,使毕业生岗位适应周期缩短 2 个月。资源整合上,院校可改造现有实验室为智能建造工作坊,集成 CAD 机房和材料检测仪,同时接入政府公开的市政工程数据库(如道路养护平台),利用开源数据训练学生 AI 模型,避免高成本数据采购。

学互评”模式,使毕业生岗位适应周期缩短 2 个月。资源整合上,院校可改造现有实验室为智能建造工作坊,集成 CAD 机房和材料检测仪,同时接入政府公开的市政工程数据库(如道路养护平台),利用开源数据训练学生 AI 模型,避免高成本数据采购。

动态迭代机制每年对标《建筑业 10 项新技术》更新20%实训内容,例如新增装配式施工模拟模块,并将学生优化的土方开挖方案、桥梁荷载计算手册等成果转化为校本教材。通过区块链平台实时回流企业反馈数据(如BIM 模型修改频次),反向优化课程设计,使高危场景虚拟仿真比例提升至95%。为防控技术应用中的伦理风险,在数字孪生平台嵌入“资源浪费与施工效率博弈”模拟场景,培养学生人机协同决策能力,其伦理素养评估结果同步纳入企业用人考核。

实施路径采取分阶段推进策略:首年投入≤10 万元建设 BIM 实训室并对接企业数据;次年开发3-5 个虚实结合实训模块,如 AR 结构识图,压缩50%的传统课时;第三年联合区域院校共建实训中心,共享智能盾构模拟器等设备,利用率提升至90%。实证表明,该机制使实操达标率提高至85%,学生研发的简易工程管理微信小程序(如物资领用系统)已被12 家本地企业采用,形成“教学创新-产业验证-标准升级”的良性循环。通过轻量化起步和模块化拓展,普通院校亦可实现产教资源深度耦合,为新工科人才培养提供可持续路径。

四、实施成效评价

新质生产力赋能的“三维协同”土木工程实践课程教学效果评价,需围绕技术融合深度、产业转化效度与资源协同强度构建动态考核体系。技术融合深度方面,重点量 用智能工具解决工程痛点的能力,例如通过 BIM 建模的构件信息完整率(≥95%)、AR/VR 施工模拟与实体场景的坐标误差(≤3cm)等硬性指标,结合AI 对学生操作日志的缺陷聚类分析(如钢筋绑扎超差率下降至5%),验证技术工具与工程实践的无缝衔接。

产业转化效度评估需打通教学成果与企业需求的“价值链”,追踪学生开发的施工优化方案、电子化施工日志应用价值评估。

五、结束语

面向智能建造新时代,土木工程实践教学改革需以新质生产力为引擎,重构"技术-教育-产业"协同创新生态。通过深化产教融合、创新教学方法、升级实训平台,培养能够驾驭智能装备、解析工程大数据、创新建造工艺的新时代土木工程师,为建筑业转型升级提供人才支撑。

参考文献

[1]崔溦,刘东海,韩庆华.新工科背景下专业改造升级路径的探索与实践——以天津大学水利水电工程专业为例[J].高等工程教育研究,2023,(03):42-45+66.

[2]江丰光.未来人才培育的本质、挑战与应对[J].人民论坛·学术前沿, 2024,(17):48-57.

[3]苏成,王湛,陈庆军,等.培养土木工程卓越工程师的实践教学模式探索[J].实验技术与管理,2017,34(12):14-17.

[4] 文 武 松 , 毛 伟 琦 , 陶 世 峰 . 新 时 代 桥 梁 智 能 建 造 及 智 慧 服 务 体 系 研 究 [J]. 世 界 桥梁,2022,50(06):122-127.

[5]邓辉,谢红星.数字经济时代 LED 复合型法治人才培养的理念与探索[J].法学教育研究, 2023,42(03):144-163.

[6]徐伟明,肖洒.供给侧结构性改革视域下高校创新创业型人才培养路径[J].科技管理研究, 2022, 42(06)76-82.

[7]田野,赵若轶.混合教学模式在土木工程专业教学中的应用——评《课程信息化建设及混合式教学改革与实践——以“土木工程材料”为例》[J].中国教育学刊,2023,(12):138.

[8] 王 瑞雪. 数 智技 术赋能 高等教 育质 量监测 数据 库的构 建与应 用研 究 [J]. 高 等建筑 教育,2024,33(05):1-8.

[9]刘占省,薛洁,杜修力,等.智能建造专业通专融合课程体系建设研究[J].高等工程教育研究, 2022,(03):26-31.

[10]陈立斌,赵莉莎,王小华.新质生产力视域下高等教育产教融合的实践困境与优化路径[J].高等工程教育研究,2025,(01):111-116.

[11]张玉莲,曹萍,焦远航,等.设计 BIM 和施工 BIM 一体化模式设计与应用研究[J/OL].西安理工大学学报,1-14.

[12] 范如君.基于“1+X”BIM 证书制度的高职建设工程管理类专业课程改革探索[J].现代职业教育,2021,(10):29-31.

投稿日期:2025-04--

基金项目:黑龙江省教育科学规划重点课程(GJB1424073);教育部产学合作协同育人项目(201901262005)

作者简介:卢召红(1977-),男,博士,教授,土木工程专业负责人、国家一流本科专业建设负责人,主要从事工程结构安全智能监测维护研究,专业课程教学改革研究等。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)