早期康复护理对急性脑梗死患者肢体运动功能、神经功能的影响分析

潘佳蓓

上海市浦东医院 上海 201300

急性脑梗死是临床常见脑血管疾病,具有高发病率、高致残率特点。据统计,我国脑梗死发病率约为 120-180/10 万,其中约 70% 患者遗留不同程度功能障碍。肢体运动功能障碍是脑梗死最常见后遗症,严重影响患者生活质量[1]。传统治疗侧重急性期药物干预,而对早期康复重视不足。近年研究表明,早期康复介入可促进神经功能重塑,减轻残疾程度[2],但关于康复介入时机、方式及效果评价仍存在争议。本研究通过对照试验,系统评价早期康复护理对急性脑梗死患者肢体运动功能及神经功能的影响,为临床康复实践提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料

以双色球法将 66 例急性脑梗死患者(2024 年 4 月-2025 年4 月)随机分 2 组( 1=33 )。对照组有男 18 例,女 15 例;年龄 58 岁~79 岁,均值为( 62.45±8.32 )岁;研究组男 20 例,女 13 例;年龄 59 岁~78 岁,均值为( 63.12±7.45 )岁。2 组的基线资料进行对比 P>0.05. 。

1.2 方法

2 组均接受抗血小板聚集、改善循环、营养神经等治疗,

对照组实施常规护理,研究组于发病后 24-72 小时内开始系统化的早期康复护理干预:(1)体位摆放:a 患侧卧位时保持患侧肩关节向前充分伸展,肘关节自然伸直,腕关节适当背伸约 20 度,手指呈自然伸展状态,患侧下肢保持髋关节屈曲 30 度、膝关节屈曲 60 度的舒适体位,可有效防止肩关节半脱位和关节挛缩,同时促进患侧肢体血液循环。b 健侧卧位时在患侧上下肢下方放置高度适中的软枕支撑,保持患侧上肢肩关节轻度前屈,肘关节微屈,腕关节中立位,下肢采用轻度屈髋屈膝体位,注意避免足部内翻。该体位能有效减轻患侧肢体压力,预防水肿。c 仰卧位时在肩胛骨区域垫薄枕使双肩稍向前突,患侧上肢外展 30 度置于枕上,肘关节伸直,掌心向上。下肢保持中立位,膝下垫小枕防止过伸,必要时使用踝足矫形器维持踝关节功能位。护理人员会协助患者每 2 小时更换体位一次。(2)动关节活动:每日定时进行两次被动关节活动训练,上肢训练先从近端关节开始,肩关节前屈和外展均控制在 90 度范围内,动作轻柔缓慢。肘关节活动范围控制在 0-120 度,前臂旋前旋后动作保持平稳,腕关节进行全方位的被动活动,特别注意保持掌指关节的伸展。下肢训练以髋膝关节为重点,髋关节屈曲不超过 90 度,避免内收内旋,膝关节活动范围 0-90 度,踝关节重点训练背屈活动,可配合跟腱牵拉,每个关节活动每组 10-15 次,训练强度以患者耐受为宜,避免引起疼痛反应。训练后详细记录关节活动度变化和患者反应,为后续训练调整提供依据。(3)主动辅助训练:在患者病情稳定后循序渐进开展,a 床上活动训练从简单的翻身训练开始,先由护理人员协助完成向健侧和患侧的翻身动作,逐步过渡到患者自主完成,翻身时注意保护患侧肢体,避免牵拉损伤。b 桥式运动初期在护理人员辅助下进行,患者仰卧屈膝,双脚平踏床面,缓慢抬起臀部保持 5 秒后放松,随着肌力恢复,逐渐延长保持时间至 10 秒,增加重复次数,有效锻炼腰背肌群。c 坐位平衡训练采用渐进式方法,先从 30 度半卧位开始适应,逐步抬高床头至 90 度,护理人员协助维持坐姿平衡,待患者适应后进行重心转移训练,每个方向保持 10 秒,为站立训练打下基础。d 过渡性训练包括床边坐起和站立训练,坐起时护理人员站在患侧给予必要保护,指导患者利用健侧肢体力量完成动作,站立训练使用保护腰带,初期每次站立 3-5 分钟,循序渐进延长至 15 分钟。(4)日常生活能力训练:根据患者功能恢复程度开展针对性训练,基本生活技能训练采用任务分解法,将日常活动分解为多个简单步骤,进食训练从使用防滑垫、加粗手柄餐具开始。(5)心理干预:护理人员可通过一对一的病情讲解、图文并茂的宣传手册、康复成功案例分享等方式进行疾病知识教育,帮助患者正确理解疾病特点和康复过程,建立合理的康复预期;采用目标导向法,将康复目标分解为短期可实现的小目标,记录患者每日进步,通过正向强化增强信心。对进步明显者给予表扬,遇到挫折时及时疏导。

1.3 观察指标

以 Fugl-Meyer 运动功能评分(FMA)评估肢体运动功能,总分 100 分;通过 NIHSS 量表评估神经功能缺损,总分 42 分;运用 Barthel 指数(BI):评估日常生活能力,总分 100 分。

1.4 统计学方法

应用 SPSS26.0 软件对于研究涉及的数据进行处理,以“(  )”表示计量资料,通过“t”实施检验;以“ [n/(%) ]”表示计数资料,通过“ x2 ”实施检验, P<0.05 表示差异存在明显意义。

)”表示计量资料,通过“t”实施检验;以“ [n/(%) ]”表示计数资料,通过“ x2 ”实施检验, P<0.05 表示差异存在明显意义。

2 结果

2.1FMA、NIHSS、BI 指数评分

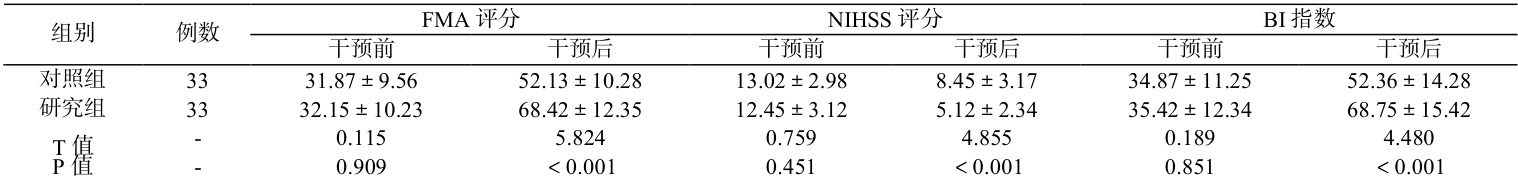

研究组经干预,FMA、BI 指数评分提高,NIHSS 评分降低,比较 P< 0.05。(见表 1)

表 1 比较两组 FMA、NIHSS、BI 指数评分( x s,分)

量具有深远意义[5]。

3 讨论

急性脑梗死作为一种常见的脑血管疾病,发病后上运动神经元损伤导致的痉挛性瘫痪、异常运动模式的形成,以及长期制动引发的废用综合征等,若不及时干预,这些病理改变将逐渐固化,最终导致不可逆的功能障碍[3]。在脑梗死发生后,缺血核心区神经细胞迅速坏死,而周围半暗带区虽存在代谢异常但仍具有可逆性,导致患者在急性期即出现肢体功能障碍,为早期康复干预提供了关键的“时间窗”。实施早期康复护理,通过科学的体位管理预防关节挛缩和肌肉萎缩,借助被动活动维持关节活动度,利用主动训练促进运动模式重建,可以最大程度保留半暗带区功能,防止继发性功能障碍[4]。本研究结果显示早期康复组各项功能评分更优,印证了在急性期即开始康复介入的意义,该干预模式不仅遵循了“康复应尽早开始”的现代康复理念,还通过系统化的护理方案将康复措施前移,填补了传统治疗中急性期康复的空白,为患者后期功能恢复奠定了坚实基础,同时,早期康复护理通过心理干预和生活能力训练,可以帮助患者在疾病早期建立积极的康复信念,掌握基本的生活技巧,对改善长期预后和生活质

综上所述,通过系统化的早期康复护理干预,有助于改善急性脑梗死患者的肢体运动功能,促进神经功能的恢复。

参考文献:

[1]马亚红,李佩佩,高露.早期康复护理模式对脑梗死偏瘫患者肢体运动功能、神经功能的影响[J].包头医学,2025,49(01):96-98.

[2]雷红英,李园.早期康复护理对急性脑梗死患者生活质量的影响[J].新疆医学,2025,55(01):96-99.

[3]王玉.整合医学诊疗护理模式联合早期下肢重复性训练应用于急性脑 梗 死 患 者 康 复 的 效 果 观 察 [J]. 反 射 疗 法 与 康 复 医学,2024,5(16):188-190+198.

[4]宋静,姚霈,孙贵芝,等.早期康复护理良肢位摆放对急性脑梗死偏瘫患者的干预研究[J].黑龙江医学,2023,47(23):2909-2911.

[5]王艳芸,刘萌,陈玲,等.早期护理干预对急性脑梗死患者神经介入术后康复的影响[J].宁夏医学杂志,2023,45(08):752-754.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)