宁夏盐池明长城土遗址掏蚀病害与气象因子关系

蒋伊泽 贺彦玲

盐池县气象局 宁夏盐池 751500

0 引言

长城是我国现存体量最大、分布最广的文化遗产,以其上下两千年、纵横数万里的时空跨度,成为人类历史上宏伟壮丽的建筑奇迹和无与伦比的历史文化景观。长城是中华民族的精神象征,凝结着中国古代劳动人民的心血和智慧,积淀着中华文明博大精深、灿烂辉煌的文化内涵,体现着中华民族的精神品质和价值追求。其中明代长城的防御是将沿线划分成若干单元进行分段布防。这些土遗址不但反映着当时的生产、建造技术,最大特征反映当时的和战思想与民族观念,是统治阶级对外关系即军事思想的集中反映,同时长城作为中华民族的精神纽带,对今人和后人讲述着多民族融合发展的历史,已成为中华民族的象征[1]。盐池县地处宁夏东部,毗邻陕甘宁蒙四省七县,自古就是军事要冲,兵家必争之地。明代的修建加强了该地区的防御能力,保护了中原地区的安全。盐池县内的明长城总长度达到了 259 公里,其中,隋代长城一道、明代长城三道。西北地区独特的干旱气候和地处戈壁荒漠的环境,干燥的夯土有较好的力学强度,才使得少数长城土遗址得以保存。但受所在地区工程地质条件、水文地质条件及环境诸因素的影响,掏蚀病害、风化剥蚀及坍塌等破坏严重,许多遗址如不尽快抢救,就将被毁灭。中共盐池县委、县人民政府举办长城关长城博物馆展览,创造性转化、创新性利用,旨在挖掘长城深厚文化内涵,保护文物、传承与弘扬长城精神,为实现经济繁荣民族团结环境优美人民富裕,确保与全国同步建成全面小康社会目标,为建设美丽新宁夏、共圆伟大中国梦作出更大贡献[2]。赵海英对长城主要病害做过研究,其中基础病害为掏蚀[3]。陈浩鑫对气候因子与长城病害做过研究,结果为长城上部掏蚀病害与气候因子降水、日照、温度等条件过程中遗址土内部的水盐状态变化有关,影响作用大小依次为降水量、气温日较差、日照[4]。本文对干旱地带气象病害关联研究进行分析,为土遗址掏蚀病害防治提供科学依据。

1 材料和方法

1.1 数据来源

1961~2024 年盐池县逐月平均气温、降水量、日照时数、相对湿度、大风日数等数据来源于盐池国家基本气象站。土遗址掏蚀深度关联公式来源于陈浩鑫的博士论文“甘肃明长城上部掏蚀病害特征及发育机理研究”的结果。

1.2.1 根据公式演算土遗址掏湿深度

陈浩鑫在对甘肃明长城上部掏蚀病害特征及发育机理的研究中,揭示了降水量、降水日数、日照、大风日数等气象要素与土遗址上部

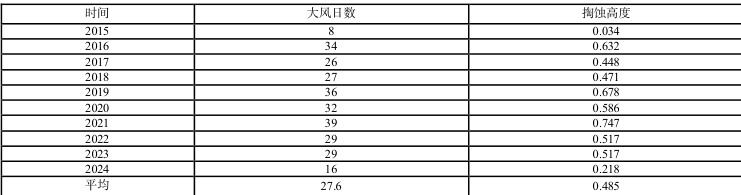

掏蚀深度的量化关系。基于其建立的各要素与掏蚀深度的关联公式,推算得出2015-2024 年盐池长城土遗址掏蚀深度数据、掏蚀高度数据(大

风日数影响的掏蚀高度)详见表1、表2。研究进一步表明,在影响盐池长城土遗址的气象要素中,大风日数、降水量的作用最为显著,其

次为降水日数、平均气温、日照时数的影响相对较弱,各要素按影响程度从大到小依次排列为:降水量>降水日数>平均气温 ;> 日照时数。

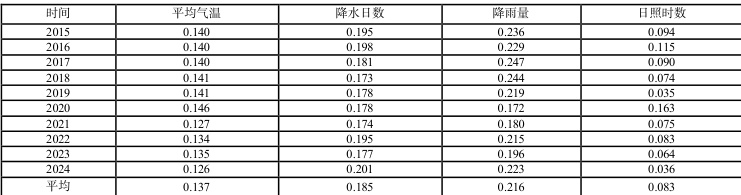

表1 演算土遗址平均掏蚀深度(2015-2024)单位:米

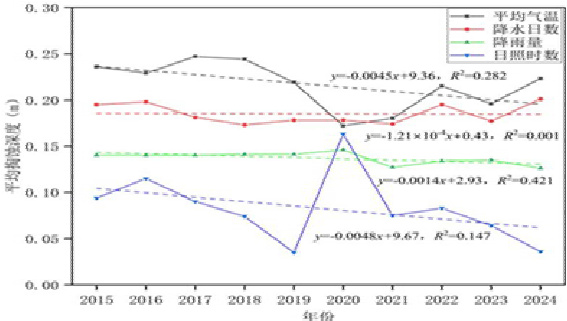

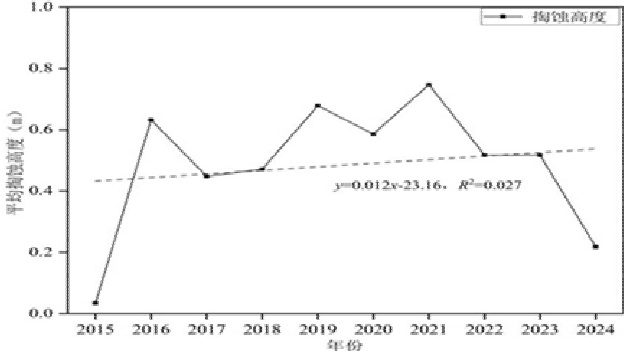

从图1 来看平均气温、降水量、降水日数、日照时数对掏蚀深度的影响都是在减弱,并以每10 年分别以 0.05 米、0.01 米、0.001 米、0.05 米的数率下降,总体气候利用长城土遗址的保护。大风日数对平均掏蚀高度影响较大,平均掏蚀高度为0.485 米,并以每10 年0.12 米的速率上升,见图2。

2.3 气候变化趋势分析

2.3.1 气温

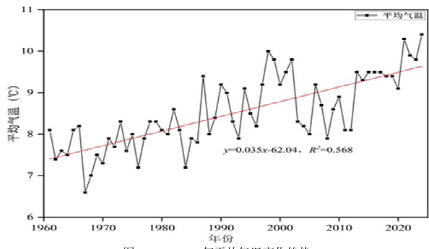

根据宁夏1961-2024 年气象资料分析,明长城土遗址年平均气温为8.5℃,气温整体呈上升趋势,1961 年以来,年平均气温、年最高气温、年最低气温均以每10 年0.35℃的数率上升(图3)。

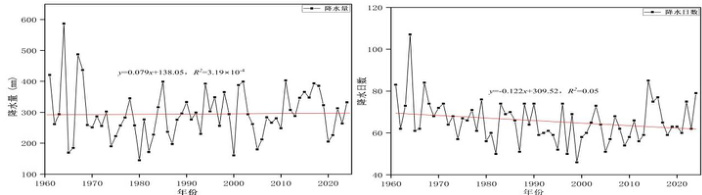

2.3.2.降水

明长城土遗址年平均降水量为294.9 毫米,降水量以每10 年0.8 毫米的速率波动增加,年降水日数以每10 年1.2 天的速率波动减少,但近10 年降水日数呈增加趋势。降水是影响土遗址破坏的主要外力因素之一,降水是土遗址出现墙体坍塌、冲沟发育、由雨形成的片状剥落、盐害等病害的主要原因,年降水量的增加会造成上部掏蚀深度的增加(图4)。

图4 1961-2024 年年平均降水量和降水日数变化趋势

2.3.3.日照

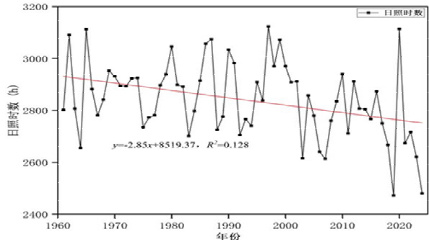

明长城土遗址明长城土遗址平均日照时数为2841.4 小时,年平均日照时数以每10 年28.5 小时的数率下降。日照是土遗址严重很主要但是经常被忽视的因素。随着日照时数的增加,上部掏蚀的发育上部掏蚀的深度逐渐加深,这表明日照加重了上部掏蚀的发育(图5)。

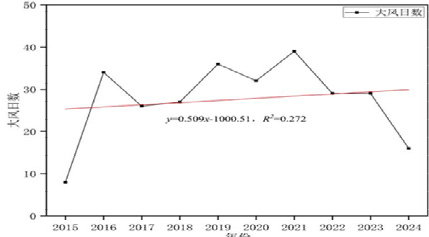

2.3.4 风

明长城土遗址年大风日数采用距离最近区域站数据,大风日数年际变化呈减少趋势,平均每10 年增加5.1 天。风是造成干旱区域图遗址表面风化和掏蚀病害形成的主要原因,对于土遗址来说,遗址本身强度低,抵御风化作用能力差。土遗址的风化基本以物理风化表现突出(图6)。

1961-2024 年期间,盐池地区气象要素呈现显著变化特征:气温与降水量均以每 10 年为单位呈上升趋势,且降水变化伴随干旱化倾向(基于历史均值对比分析);日照时数与大风日数则呈现反向变化,均以每 10 年为周期持续下降。从气象要素对长城土遗址掏蚀病害的作用来看,上述趋势整体形成了相对有利的保护环境。

然而,近年来极端气象事件的频发及暴雨集 大风季节的时空分布变异,仍对遗址保护构成潜在威胁。尽管降水日数整体减少,但极端暴雨事件的短时强冲刷力可能加剧局部掏蚀;大风天气是影响长城表面风化和掏蚀病害的重要因素,其季节分布的集中化可能导致特定时段内风沙磨蚀作用的叠加效应。尽管当前气候环境 护存在积极一面,但气候变化的复杂性与不确定性仍不容忽视,未来需通过长期动态监测与机制研究,精准识别极端事件的影响阈值,为盐池明长城土遗址的针对性保护措施优化提供科学支撑。

3 结束语

基于县1961-2024 年的气象数据分析,揭示了气候变化对明长城土遗址掏蚀深度的显著影响。盐池年平均气温以0.3℃/10 年的速率上升,降水格局发生改变(降水量增加但降水日数减少),日照时数和大风日数均显著下降。这些气候变化共同导致掏蚀深度呈减弱趋势,其中气温和日照时数的影响减弱最为显著(均为0.05 米/10 年),降水量和降水日数的影响相对较小。预测显示,未来气候变化将继续缓解掏蚀病害的发展,但需警惕极端气候事件的潜在风险。本文研究为干旱区土遗址的保护策略制定提供了重要科学依据,针对长城上部掏蚀病害需要科学地制定保护规划方法,以应对气候变化带来的长期影响。

建议:

1.针对气温变化引起的夯土表面龟裂、酥解和剥落等病害,需做好预防性保护措施;针对降水引起的干缩和片状剥落,需在汛期前对雨水侵蚀进行预防性保护,汛期后及时进行修复工作;针对风沙引起的风蚀,需在春季前进行预防性保护。

2.制订实施明长城遗址保护区气象灾害防御应急响应工作机制和应急预案。多部门联合建立灾害性天气旅游景区安全联防联控机制,针对暴雨、冰雹、大风、沙尘暴等恶劣天气,应设置游客安全躲避区、景区紧急撤离通道、气象灾害提示标牌等事前防御措施;出现气象灾害后应分等级采取相应的应急措施,确保游客和景区安全,有效预防和减轻灾害性天气对旅游景区安全的影响。

3.秋季明长城降水稀少且风力较小,有利于在此期间进行遗址保护工作开展,为今后保护修复施工等要充分考虑,建议每年10 月至11月全面开展遗址保护修复工作。

4.恢复长城遗址区的良好的生态环境,长城遗址周边种树、种草。参考文献:

[1]龚书亚.青海山脊长城墙体病害空间分布特征研究[毕业].地质资源与地质工程,2019(2):C001-77.

[2]赵海英,李最雄,韩文峰等.甘肃境内长城遗址主要病害及保护研究[J].文物保护与考古研究,2007, 19(1): 28

[3]赵海英,李最雄,韩文峰等.甘肃境内长城遗址主要病虫害及保护研究[J]文物保护与考古科学,2019(2):28-32.

[4]陈浩鑫,甘肃省明长城上部掏蚀病害特征及发育机理研究[毕业]土木工程,2019(2):C001-82.

作者简介:蒋伊泽(1993.04)男,汉族,陕西省定边县人,本科学历,助理工程师,从事预报预测与气象服务。

*通讯作者:贺彦玲(1978.02)女,汉族,人,硕士研究生学历,主要从事农业气象观测与农业气象服务工作

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)