农业自动化灌溉系统的精准控制技术探讨

雷飞

茅台学院自动化工程学院

引言:在水资源日益紧张和农业现代化发展的背景下,农业自动化灌溉系统的精准控制技术愈发重要。其不仅关乎水资源的高效利用,还对农业生产的质量和产量有着直接影响。当前该技术虽有一定发展,但仍存在诸多待解决的问题,因此深入探讨具有重要现实意义。

1.农业自动化灌溉系统精准控制技术概述

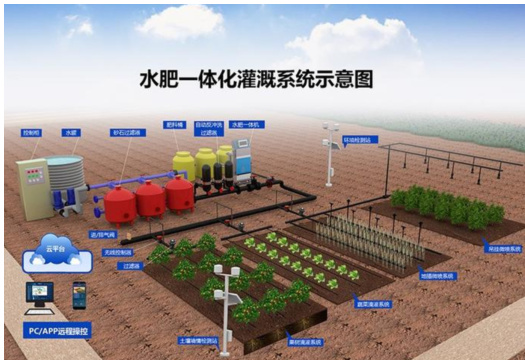

农业自动化灌溉系统精准控制技术是指通过传感器感知土壤墒情、作物生长状态、气象条件等信息,经智能决策系统分析计算,自动调节灌溉设备的运行,实现按需供水的技术体系。其核心原理是基于作物水分需求规律,建立“感知-决策-执行”的闭环控制机制。土壤墒情传感器实时采集 0-60 厘米土层的含水量数据,当监测值低于作物临界含水量时,控制系统触发灌溉指令;气象站收集降雨量、蒸发量等参数,动态调整灌溉定额;作物长势监测设备通过图像识别技术判断叶片湿度、生长速率,修正灌溉周期。例如,新疆天业集团的棉花种植基地应用该技术时,通过埋设在耕作层的土壤水分传感器,将数据传输至中央控制器,结合棉花不同生育期的需水模型,使灌溉水利用系数达到0.92,较传统灌溉提高40‰

2.精准控制技术现存问题分析

2.1 传感器精度不足

传感器精度不足制约精准控制效果,主要表现为测量误差大、稳定性差。土壤墒情传感器在黏重土壤中易受土壤紧实度影响,河北邯郸的小麦田测试显示,频域反射式传感器在黏土地的测量误差达 1% ,远超作物需水管理允许的 13% 范围。传感器校准周期短,在高温高湿的大棚环境中,电容式传感器每月需校准1次,否则误差会累积至 10% 以上,江苏盐城的草莓大棚因未及时校准,导致灌溉过量,果实腐烂率增加 12‰ 。部分传感器存在滞后性,如张力计在土壤含水量骤变时,响应时间超过 30 分钟,无法满足实时控制需求,内蒙古河套灌区的向日葵田因此出现灌溉时机延误,减产约 7‰

2.2 控制算法适应性差

控制算法在复杂田间环境中适应性不足,难以应对多变的自然条件。现有算法多基于固定作物需水模型,未考虑气象因素的动态变化,河南新乡的玉米田应用传统 PID 控制算法时,在连续阴雨天气仍按预设方案灌溉,导致亩均多耗水120 立方米。算法对作物生长阶段的划分粗糙,多数系统仅区分苗期、生长期、成熟期,未细化至具体生育期,如水稻的分蘖期与灌浆期需水量差异显著,但某算法仍采用相同灌溉参数,导致江苏泰州的稻田减产 5‰ 。在多作物混种场景中,算法无法实现差异化控制,云南元谋的蔬菜大棚同时种植番茄和黄瓜,因算法无法区分两者需水特性,使番茄产量下降 8% ,黄瓜则因水分过多品质降低。

2.3 系统集成度不高

系统各组成部分存在“信息孤岛”现象,集成化程度低。传感器网络与控制系统的数据传输协议不统一,如土壤墒情传感器采用 LoRa 协议,气象站采用NB-IoT 协议,导致数据融合困难,新疆昌吉的葡萄基地因此无法综合分析墒情与气象数据,灌溉决策准确率下降 20‰ 。控制设备兼容性差,不同品牌的阀门控制器、水泵无法联动,甘肃张掖的农户反映,更换新品牌的滴灌控制器后,原有1/3 的电磁阀无法正常工作。软件平台功能分散,墒情监测、灌溉控制、产量分析分属不同系统,需人工切换操作,山西运城的苹果园管理人员每天需花费2小时整合数据,影响决策效率。

3.提升精准控制技术的对策

3.1 研发高精度传感器

研发高精度传感器需突破材料工艺与校准技术瓶颈。采用新型敏感材料提高测量稳定性,如中科院合肥物质科学研究院开发的石墨烯基土壤墒情传感器,在pH 值 3-10 的土壤中,测量误差控制在 ÷2% 以内,使用寿命延长至 5 年,2023年在安徽宿州的大豆田应用后,数据稳定性较传统传感器提升 60‰ 。开发自适应校准算法,通过内置的环境补偿模型,自动修正温度、土壤质地对测量的影响,华为技术有限公司与中国农业大学合作研发的智能传感器,可每小时自动校准1次,在新疆克拉玛依的盐碱地中,长期使用误差不超过 3‰ 。降低传感器成本,采用国产芯片替代进口部件,浙江绍兴某企业生产的土壤水分传感器单价从800元降至 350 元,且性能指标达到国际同类产品水平,2024 年在河南驻马店的小麦主产区推广10 万台,使精准灌溉普及率提高15 个百分点。建立传感器检测认证体系,农业农村部农机化总站2024 年实施的传感器质量认证制度,已淘汰23家不合格产品企业,市场合格率从 65% 升至 88‰

3.2 优化控制算法

优化控制算法需增强其环境适应性与决策智能化。构建融合气象因子的动态需水模型,中国农业科学院农田灌溉研究所开发的算法,将降雨量、蒸发量、风速等参数实时纳入灌溉决策,在河北沧州的冬小麦田应用后,灌溉次数减少 3次/季,亩均节水85 立方米。细化作物生育期划分,针对水稻、玉米等作物,按旬设定需水参数,如华中农业大学为湖北江汉平原的水稻设计的算法,在分蘖期、孕穗期、灌浆期分别采用不同灌溉阈值,使水分生产效率提高 18‰ 。开发多作物识别算法,通过图像识别技术区分田间作物种类,自动调用对应需水模型,山东农业大学研发的算法在潍坊蔬菜大棚中,对番茄、黄瓜的识别准确率达 96% ,实现差异化灌溉后,综合产量提升 12‰ 。增强算法容错能力,采用卡尔曼滤波技术剔除异常数据,同时建立备用决策方案,江苏水利科学研究院的算法在传感器故障时,可基于历史数据和气象预报维持灌溉控制,使系统可靠性从 82% 提升至 95‰ 。

3.3 加强系统集成创新

系统集成创新需构建标准化、低成本的一体化解决方案。制定统一的数据传输标准,农业农村部2024 年发布的《农业灌溉物联网系统通信协议》,实现不同设备的互联互通,宁夏银川的万亩葡萄园应用该标准后,数据融合效率提高 50% ,决策时间从 2 小时缩短至30 分钟。开发模块化控制设备,采用即插即用设计,中化现代农业有限公司推出的智能灌溉控制器,可兼容市场上 85% 以上的电磁阀和水泵,在山东聊城的蔬菜基地应用时,设备更换成本降低 60‰ 。搭建一站式管理平台,整合墒情监测、灌溉控制、成本分析等功能,阿里巴巴达摩院开发的“智慧灌溉大脑”,在陕西榆林的马铃薯种植基地,使管理人员的操作效率提升3 倍,平台用户满意度达 92‰ 。推广“政府补贴+企业让利”的集成模式,甘肃省政府对采用全系统集成技术的农户给予 30% 的补贴,配合企业提供的 5 年免费运维服务,使河西走廊的系统集成普及率从 15% 升至 48% ,亩均增收 200 元以上。

结束语:综上所述,农业自动化灌溉系统的精准控制技术对于农业发展意义重大。通过对现存问题的分析并提出针对性对策,有望推动该技术的创新发展,实现农业灌溉的精准化、智能化,为农业可持续发展奠定坚实基础。

参考文献:

[1]李华,王强.物联网技术在农业精准灌溉中的应用研究[J].农业工程学报,2024,39(3):45-52.

[2]张伟,刘洋.基于云计算的智能灌溉系统设计与实现[J].计算机科学与技术,2023,28(6):112-119.

[3]郑禄,李虹均,任新颖,等.基于物联网的设施农业精准控制平台设计与实现[J].软件导刊,2023,22(08):138-143.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)