现代与传统的碰撞

陈惠凤

闽清县实验小学

一、引言

古诗词作为中华优秀传统文化的重要载体,蕴含着丰富的思想内涵、审美价值与人文精神,是语文教育不可或缺的重要内容。然而,传统古诗词教学多以文本解读、背诵记忆为主,教学形式单一,难以让学生直观感受古诗词的意境之美,导致部分学生学习兴趣不高,对古诗词的理解仅停留在表面。随着信息技术的飞速发展,人工智能技术以其强大的生成能力、可视化呈现优势,为古诗词教学创新提供了新的可能。

AI 技术能够将抽象的文字转化为具象的图像、视频,通过多感官刺激帮助学生构建古诗词的场景认知,深化对作品情感与意境的理解。本文以 AI 演绎李白《将进酒》为例,探索如何借助 AI 工具实现古诗词从文本到视频的创作转化,构建 “技术赋能 — 文化感知 — 创意表达” 的教学模式,旨在为传统文化与现代信息技术融合教学提供实践样本,推动古诗词教学走向更具趣味性、创新性与实践性的新范式。

二、AI 演绎古诗词的技术工具与理论基础

(一)核心技术工具解析

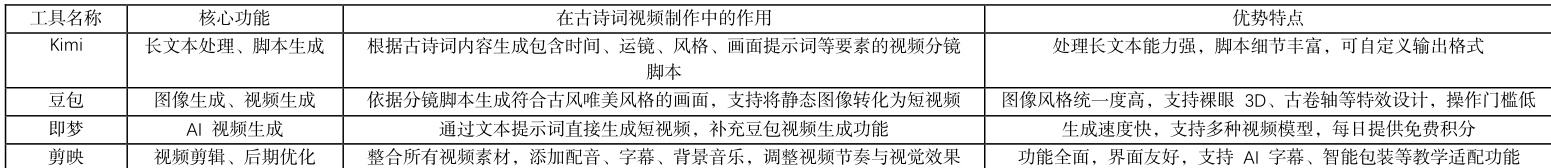

在 AI 演绎古诗词视频制作过程中,不同工具承担着不同的功能角色,各工具的协同配合是实现创作目标的关键。本次实践所选用的工具均具备操作简便、免费易用的特点,适合学生群体快速上手,具体工具及功能如下表所示:

(二)理论支撑

建构主义学习理论 :强调学生是学习的主动建构者。AI 演绎古诗词过程中,学生通过参与各环节,主动探索意境与情感,构建个性化理解,符合 “做中学” 思想。

多模态教学理论 :不同模态信息融合丰富教学内容呈现形式。AI 技术将文本模态转化为多模态信息,满足不同学习风格需求,增强教学趣味性与感染力,提升学习效果。

数字化素养培养理念 :信息时代,数字化素养是学生必备核心素养。AI 演绎古诗词实践是传统文化学习与运用 AI 工具解决问题、创意表达的过程,有助于培养相关能力。

三、AI 演绎古诗词的教学实践流程 —— 以《将进酒》为例

本次教学实践以李白《将进酒》为蓝本,设计 “脚本生成 — 画面创作 — 视频合成 — 剪辑优化” 四个核心环节,引导学生完成从文本到视频的全流程创作,具体步骤如下:

(一)环节一:AI 生成《将进酒》视频分镜脚本

视频分镜脚本是创作基础,决定叙事逻辑与视觉风格。使用 Kimi 工具完成脚本生成:

工具启动与指令设计 :在 Kimi 官网输入明确需求,包括按每句诗歌内容生成脚本、包含 8 项核心要素、2 分钟时长等要求。

脚本优化与调整 :学生结合《将进酒》情感基调对脚本优化,如调整运镜方式、统一风格等,使其与诗歌浪漫主义风格一致。

脚本输出与整理 :导出脚本,整理关键内容,为后续画面生成环节做准备

(二)环节二:AI 生成《将进酒》古风画面与短视频

使用豆包工具完成画面生成,结合即梦工具补充视频生成

豆包生成静态画面 :在豆包图像生成界面选择相应功能,粘贴脚本内容并补充风格要求,生成画面后引导学生对不符合要求的图像进行二次调整,还可生成主题升华画面。

AI 生成短视频 :豆包视频生成中,选择图像、输入运镜等提示词生成短视频;即梦视频补充则输入相同提示词,选择合适模型生成短视频,培养学生的工具选择能力。

(三)环节三:剪映整合素材,完成视频剪辑与优化

通过剪映工具实现素材整合、后期优化:

素材导入与轨道搭建 :将生成的短视频素材导入剪映,按编号顺序拖至时间轨道,确保叙事逻辑连贯。

添加配音与字幕 :制作配音并添加至轨道,使与画面同步;添加 “注释” 字幕,设计字体、颜色及入场动画,帮助学生理解古诗词含义。

背景音乐与节奏调整 :选择与诗歌情感匹配的音乐,根据需要裁剪多余部分或调整视频速度,使画面与音乐、配音节奏协调。

主题升华与封面设计 :通过 Kimi 生成中心思想并添加入场动画,突出主题;选择代表性画面制作封面,添加标题、选择字体及调整效果。

视频导出与分享 :设置合适分辨率、格式导出视频,分享至平台促进交流评价。

四、AI 演绎古诗词教学实践的成效与反思

(一)教学成效

激发学生古诗词学习兴趣 :AI 生成的画面与视频将抽象诗句转化为具象场景,让学生直观感受诗歌意境之美。实践后问卷调查显示,大部分学生对古诗词学习兴趣提升,能主动分享对诗句意境的理解。

提升学生数字化素养与创新能力 :在脚本设计、视频剪辑等环节,学生培养了文本解读与创意表达能力、数字化工具应用能力,作品中出现创新设计,体现跨学科思维与创新意识的培养成效。

推动古诗词教学模式革新 :构建了 “文本解读 —— 创意设计 —— 实践创作 —— 分享评价” 教学模式,打破传统单一形式,教师引导学生解决问题,学生成为学习主体,该模式可推广至其他古诗词教学,具有可复制性。

(二)问题反思

AI 生成内容的准确性与风格统一度问题 :部分学生反映豆包生成的画面存在人物服饰与时代不符、诗句文字错漏等问题,即梦生成的视频风格与豆包存在差异,影响整体视觉效果。这源于 AI 工具训练数据局限性,需教师引导学生审核与优化,培养批判性使用 AI 意识。

学生个体差异导致的实践进度不均 :因学生数字化工具使用基础不同,部分基础薄弱的学生在视频剪辑环节存在困难,导致实践进度滞后。可采用小组合作形式,将不同基础学生分组,通过同伴互助解决问题,同时教师制作工具操作微课供学生自主学习。

传统文化内涵的深度挖掘不足 :部分学生过于关注 AI 工具操作与画面视觉效果,忽视对《将进酒》深层内涵的挖掘,导致作品文化底蕴不足。后续教学需加强文化引导,在脚本设计前增加诗句情感分析环节,引导学生将文化内涵融入设计中,避免重技术、轻文化倾向。

五、结论与展望

AI 技术为古诗词教学提供了创新实践路径,通过实践能激发学生学习兴趣,提升数字化素养,推动教学从文本解读走向多模态创作,实现传统文化与现代信息技术深度融合。但需关注 AI 生成内容准确性、学生个体差异及传统文化内涵深度挖掘等问题。未来,可探索更先进教学形式,如 AI 数字人演绎、VR 沉浸式体验等,构建 AI 古诗词创作资源库,推动教学持续创新,让中华优秀传统文化在信息技术赋能下以更鲜活形式传承,培养兼具文化底蕴与数字化素养的新时代学生。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)