电子信息专业“中职—高职—本科”一体化培养目标的研究

李剑晶

厦门信息学校 福建厦门 361000

一、核心概念界定与研究范畴

(一)培养目标的本质内涵

本研究中的"培养目标"特指电子信息专业在"中职—高职—本科"纵向贯通培养体系中,依据产业岗位能力需求、教育层次特征及学生认知发展规律,明确各阶段人才培养规格与能力达成标准。其核心功能在于回答"培养什么人、如何培养人"的根本问题,具体包含三大构成要素。职业能力目标指从事电子信息领域职业活动所需的岗位技能、技术应用能力与创新研发能力;知识体系目标指支撑职业能力发展的基础知识、专业知识与前沿理论的结构化组合;职业素养目标指适应职业发展需要的职业认知、职业规范、工匠精神及社会责任感的综合养成。

(二)目标分层的逻辑维度

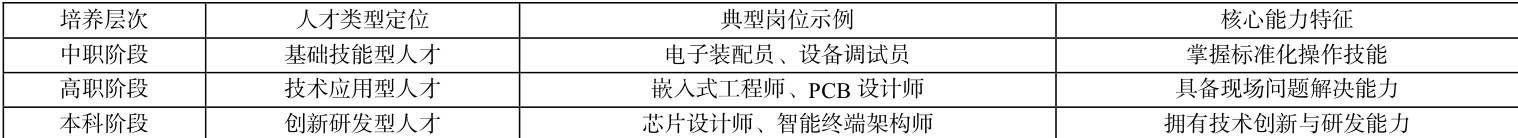

"目标分层"是依据电子信息产业岗位链的能力进阶规律(基础操作 $$ 技术应用→创新研发),将一体化培养目标纵向划分为三个递进层次。

表 1 目标分层递进层次

(三)三维目标的核心要素

从目标体系、课程体系和评价体系三个维度实现中职、高职、本科的有效衔接。目标体系衔接强调分层递进的培养目标,实现职业能力的阶梯式提升;教学课程体系衔接强调构建一体化的课程内容,实现知识和技能的递进;教学评价体系强调构建多元动态的评价机制,实现学习成效的科学验证。

二、现有研究的不足与挑战

(一)目标动态调整机制尚未完善

现有研究多基于静态岗位分析建构目标体系,缺乏对电子信息产业动态变化如芯片技术迭代、AI 与电子信息融合的响应。例如 6G 通信技术发展催生"无线通信协议开发"等新岗位,但相关培养目标更新滞后于产业需求,导致 60% 的院校培养方案未及时纳入 5G/6G 关键技术能力要求。

(二)三维目标割裂现象依然存在

中国职业技术教育学会,2023 年调研显示, 43% 的中职院校培养目标中职业素养描述仅占 15% ,侧重技能训练; 38% 的本科院校过度强调理论知识占培养目标 60% ,忽视技术创新与职业素养的融合。这种割裂导致高职阶段成为"中间断层", 62% 的高职毕业生反映"本科阶段理论深度不足,中职阶段技能拓展不够"。

(三)数字化能力培养目标不清晰

在工业 4.0 背景下,电子信息专业核心岗位普遍要“数字化设计”、“智能产线运维”等能力,但现有研究对三维目标中的数字化要素界定模糊。中职阶段未明确"工业软件基础操作"目标;高职阶段缺乏"数字孪生技术应用"能力描述;本科阶段未建立"人工智能与电子信息交叉创新"目标体系。

(四)跨区域产业适配性研究不足

东部沿海地区与中西部地区电子信息产业结构存在显著差异,前者侧重集成电路设计,后者侧重电子制造,但现有培养目标研究多基于区域案例,缺乏跨区域比较,导致 65% 的中西部院校直接照搬东部目标体系,出现"培养目标与地方产业不匹配"的问题。

三、三维分层培养目标体系的设计思路

在职业教育改革不断深化的背景下,电子信息专业中职—高职—本科一体化培养模式成为培养高素质应用型人才的重要途径。其中,三维分层培养目标体系的设计是实现有效衔接的关键。下面从目标体系、课程体系和评价体

系三个维度,谈谈具体设计思路。

(一)目标体系:分层递进,搭建职业能力成长阶梯

设计目标体系时,要充分考虑不同教育阶段学生的特点和职业发展需求。中职阶段,着重培养学生基础的电子信息专业技能和职业素养,让学生掌握如电子元器件识别、简单电路焊接、基础编程操作等入门级技能,形成初步的职业认知和规范操作意识。到了高职阶段,在中职基础上,提升技能难度与综合性,比如开展复杂电子电路设计、嵌入式系统开发基础等项目,培养学生解决实际问题的能力和团队协作能力。本科阶段则聚焦于培养学生的创新能力和研发能力,让学生能够参与电子信息前沿技术的研究与应用开发,具备独立开展项目研究和技术创新的能力。通过这样层层递进的目标设定,学生的职业能力能够实现阶梯式提升,为未来职业发展打下坚实基础。

(二)课程体系:一体化构建,促进知识技能有序递进

课程体系是实现培养目标的重要载体。在设计时,需打破中职、高职、本科课程之间的壁垒,构建一体化课程内容。中职课程以基础课程为主,如《电子技术基础》《计算机基础》等,帮助学生掌握专业基础知识和基本操作技能。高职课程则在中职基础上,增加专业核心课程,如《单片机原理与应用》《通信原理》等,进一步深化专业知识,提升专业技能水平。本科课程更注重理论与实践的结合,设置《人工智能基础》《集成电路设计》等前沿课程,培养学生的创新思维和科研能力。同时,在课程编排上,充分考虑知识的逻辑性和连贯性,避免内容重复,确保学生的知识和技能能够随着学习阶段的提升而有序递进。

(三)评价体系:多元动态,科学验证学习成效

科学合理的评价体系对于保障培养质量至关重要。在设计评价体系时,应构建多元动态的评价机制。评价主体要多元化,包括教师评价、学生自评、互评以及企业评价等,从多个角度全面了解学生的学习情况。评价内容不仅涵盖理论知识和技能操作,还要关注学生的职业素养、创新能力、团队协作能力等方面。评价方式要多样化,除了传统的考试考核,还可以采用项目作业、技能竞赛、实习表现评估等方式。并且,评价要贯穿整个学习过程,根据不同教育阶段的培养目标,动态调整评价标准和内容,及时反馈评价结果,以便教师调整教学策略,学生改进学习方法,实现对学习成效的科学验证。

四、结语

电子信息专业中职—高职—本科一体化培养目标的科学建构,本质上是职业教育类型特征在培养规格上的具体呈现。唯有紧扣职业能力分层递进、知识体系螺旋上升、职业素养进阶发展的三维逻辑,建立与产业岗位链深度耦合的目标体系,才能破解当前培养目标层次不清、衔接不畅、产教脱节的核心问题,为新时代电子信息领域技术技能人才的贯通培养提供坚实的目标指引。

参考文献

[1]邓淼磊,樊少珺,曹鹤玲.基于产教协同的电子信息专业学位研究生数字素养课程体系构建研究[J].西部素质教育,2025,11(08):7-10.

[2]高美蓉.基于 OBE 理念的电子信息专业实践教学体系构建与实践[J].内江科技,2025,46(04):46-48.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)