基于数学核心素养的课堂教学评价实施指南

司成祥

甘肃省古浪县第三中学 733103

一、评价理念:从“知识本位”走向“素养导向”

(一)融合性:评价与教学深度共生

传统评价独立于教学环节之外,而核心素养评价需深度融入教学全过程:

目标融合:将六大素养细化为课时目标(如“通过函数图像分析单调性”对应直观想象与逻辑推理);

任务融合:设计评价任务即学习任务(如用统计图表解决社区垃圾分类问题,同步训练数据分析与建模能力);

反馈融合:即时评价结果直接驱动教学调整(如发现学生抽象思维薄弱,动态增加实例归纳环节)。

(二)过程性:关注思维发展而非结果正误

聚焦学生解决问题的思维轨迹:

观察思维外显行为:如草稿中的尝试路径、小组讨论中的质疑观点、解题时的符号转化过程;

记录关键能力节点:如从“机械套用公式”到“自主优化算法”的跃迁表现;

弱化标准答案依赖:对非常规解法(如几何问题的向量法重构)给予创新性评价

(三)发展性:锚定个体成长而非横向比较

建立素养成长档案:跟踪学生在各维度的水平进阶(例:某生“数学建模”从水平1 →水平3 的关键事件记录);

设计差异化评价标准:对基础薄弱学生侧重“抽象概念具象化”(水平1 →水平2),对优势学生挑战“跨情境迁移”(水平3 →水平 4);

强化元认知评价:引导学生通过自评表(如“我如何改进此证明的严谨性?”)实现自主反思。

二、操作流程:“三阶九步”闭环模型

阶段一:课前准备——明确评价锚点

步骤1:解析素养目标

根据教学内容拆解核心素养目标(例:概率单元侧重“数据分析”与“数学建模”)。

使用《核心素养目标对照表》(见表1)定位关键观测点。

步骤2:匹配评价工具

构建《课堂观察评价量表》,并以此为评价工具。

步骤3:预设证据收集点

规划课堂观察焦点(例:小组讨论环节重点收集“逻辑推理”中的批判性思维证据);

设计嵌入式评价任务(如课堂练习中增设开放题:“用两种方法证明勾股定理,比较优 劣”)。

阶段二:课中实施——多元证据采集

步骤4:实施多维观察

教师观察:按量表记录典型行为(如学生 A 在解决立体几何问题时主动构建辅助平 面→直观想象水平3);

技术辅助:用录音设备记录小组讨论,用平板拍摄解题草稿;

学生参与:启用“双色便签法”——红签标记困惑点,绿签展示创新思路。

步骤5:动态反馈调节

根据实时评价数据调整教学:若超过 30% 学生“数学运算”观测点未达水平2,立 即插入“算 法优化微讲座”;

实施分层指导:对水平 1 水平学生提供“脚手架问题”,对水平 3+ 学生提出“挑 战性追问”。

阶段三:课后分析——驱动教学改进

步骤6:整合分析证据

量化分析:统计各素养水平分布(例:全班“数学抽象”水平 2 占比 65% ,水平3 仅 15% );

质性分析:结合录像分析思维断点(如多数学生在建立三角函数模型时忽略定义 域约束)。

步骤7:反馈促进发展

向学生反馈:

个性化《素养诊断报告》:“你在逻辑推理中擅长归纳(水平 3),但演绎严谨性需提升 (水平 2)”;

组织反思沙龙:围绕“如何提高运算准确性”分享策略。

向教师反馈:

生成《教学改进建议书》:“增加‘数据解释合理性’讨论环节(提升数据分析水平 3 →水平 4)”。

步骤 8:优化教学设计

修订教案:针对薄弱素养增设专项训练(如对“数学建模水平 2”群体增设“模型 简化对比”任务);

调整资源:开发匹配素养水平的阶梯式习题库。

步骤 9:归档成长轨迹

更新学生素养成长档案,标记关键进步事件;

形成课例研究报告(含评价数据、教学调整、效果对比)。

三、关键策略:破解四大实践难题

策略 1:破解“观察维度多”难题——聚焦关键切片

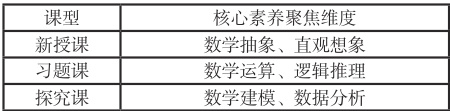

课型匹配法:

时间切片法:每 15 分钟聚焦 1-2 个观测点(如 0-15 分钟专攻“数学建模的问题转化能力”)。

策略 2:破解“评价效率低”难题——借力技术工具

使用 ClassIn 平台标记学生行为(点击“逻辑推理水平3”按钮记录某生发言);

利用 Excel 公式自动生成素养水平雷达图;

建立草稿纸数字化档案库,追踪思维发展轨迹策略 3:破解“结果运用浅”难题——构建改进闭环“问题归因—策略匹配—效果验证”循环:

策略 4:破解“学生参与弱”难题——激活主体自觉

“三明治”评价法:

同伴互评:小组内按《直观想象表现量规》评价几何作图;

自我诊断:填写“我的推理失误归因表”;

教师终评:整合多方证据生成发展建议。

四、注意事项:规避三类实施误区误区 1:评价目标泛化— —“为评而评”

对策:

单课评价目标不超过 3 个(例:本节聚焦“数学运算的算法选择”“逻辑推理的严谨性”);

删除与素养无关指标(如“板书工整度”)。

误区 2:证据采集片面——过度依赖测试

对策:

采用“三角验证法”:课堂观察 + 学生访谈 + 作品分析交叉印证;重点收集过程性证据(如某生从“误用均值定理”到“自主发现条件缺失”的草稿修改痕迹)。

误区 3:结果反馈滞后——错过改进时机

对策:

课堂即时反馈:使用预制的水平1- 水平 4 级描述语(如“你已找到关键变量(水平 2),尝试建立函数关系(水平 3)?”);

24 小时内发布个性化数字报告(通过学习平台推送)。

基于核心素养的课堂教学评价,本质是推动教学从“知识传递”向“思维发展”转型。本指南通过可操作的流程、工具与策略,助力教师将评价转化为促进学生素养发展的引擎。未来需进一步探索素养评价与信息技术的深度融合,并建立区域协同共享机制,让评价改革真正落地生根。

参考文献

[1] 崔允漷 . 课堂观察 LICC 模式:专业听评课 [M]. 上海:华东师范大学出版社,2013.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)