情·知问题化学习导向下的数学教学实践

蔡舒卉

大连高新技术产业园区庙岭小学 辽宁大连 116023

“情·知”教学是冷冉先生提出的一种教育思想,其内涵包括三方面:教学是沟通“认知心理”与“情性心理”辩证统一的过程;教学的着眼点是要教会学生主动学习;教学策略应当构建“立体结构”的课堂——即师生、生生之间的交流互动。“情·知教学”思想是一线教师实施教学实践的重要指导思想,本文以北师大版数学五年级下册《分数除法(一)》的教学实践为例,浅谈在“情·知”问题化学习导向下的数学教学实践及思考。

片段一

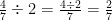

课件出示:把一张纸的  平均分成2 份,每份是这张纸的几分之几?

平均分成2 份,每份是这张纸的几分之几?

师:怎样列式?

生: 4÷

师:会计算  吗?请你先想一想,再试着做一做,并把想法记录在活动单上。

吗?请你先想一想,再试着做一做,并把想法记录在活动单上。

学生独立完成后,交流展示

生:我是用画图的方法来求的,  ,平均分2 份,每份就是2 个

,平均分2 份,每份就是2 个  就是

就是

师:老师还发现有同学是这样画的,你们能看懂吗?

生:他是横着把  平均分2 份,现在每份应该是

平均分2 份,现在每份应该是  约分也等于

约分也等于  。

。

师:看来我们既可以借着原来的画法直接画图表示每一份 2 个  ,也可以再横着平均分成两份,每份就是4 个114 ,就是27 。

,也可以再横着平均分成两份,每份就是4 个114 ,就是27 。

师:老师还搜集到这样的作品,他又是怎么算的?

生: 4  就是 4 个

就是 4 个  分成2 份,就可以把 4÷2 ,分母7 不变。

分成2 份,就可以把 4÷2 ,分母7 不变。

师:像他这样抓住平均分两份的本质就是把分子平均分两份,分母不变来计算的。还有一个同学是这样计算的,你们还能看懂吗?

生:把 4 平均分成两份求一份相当于求  是多少,所以求

是多少,所以求  也就是

也就是  。

。

生:明明是除法,怎么转化成乘法了?

生: 4  表示平均分成两份,其中一份是多少,而我们把它转化成4× 1 来计算,两者意义相同。

表示平均分成两份,其中一份是多少,而我们把它转化成4× 1 来计算,两者意义相同。

师:像这样依据乘法与除法之间的关系,将除法转化为乘法来解决,也可以求出结果。

【思考】“情·知”教学的着眼点是要培养学生学会学习,而学生学会学习首先要会独立学习。在本环节中,教师以解决“计算  是多少”为问题驱动,引导学生独立探索解决问题的方法,为学生创造独立学习的机会。不仅如此,教师在课堂上还要培养学生会提问的能力,这也是学生学会学习的关键。一个敢提问、会提问的人,才是一个真正思考的人。在上述片段中,有人大胆质疑与提问,“明明是除法,怎么转化成乘法了”,这个问题不仅体现了学生的困惑,更反映出学生对于不同方法的思考,是学生真正投入学习的表现。因此,笔者认为让学生敢提问、会提问,也是落实培养学生学会学习的必不可少的路径。

是多少”为问题驱动,引导学生独立探索解决问题的方法,为学生创造独立学习的机会。不仅如此,教师在课堂上还要培养学生会提问的能力,这也是学生学会学习的关键。一个敢提问、会提问的人,才是一个真正思考的人。在上述片段中,有人大胆质疑与提问,“明明是除法,怎么转化成乘法了”,这个问题不仅体现了学生的困惑,更反映出学生对于不同方法的思考,是学生真正投入学习的表现。因此,笔者认为让学生敢提问、会提问,也是落实培养学生学会学习的必不可少的路径。

片段二

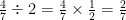

课件出示:如果把这张纸的七分之四平均分成三份,每份是这张纸的几分之几?要怎样列式?

师:有了刚刚的经验,请大家按照学习要求解决这个问题。

学习要求:

1.尝试用  的计算方法,独立计算

的计算方法,独立计算  。

。

2.组内交流各种算法,说一说与计算  的相同和不同。

的相同和不同。

学生汇报:

生:我还是画图来求,横着把  平均分成3 份,一份是

平均分成3 份,一份是  生:我也发现分子4 去除3 时发现不能正好除开,由上面的

生:我也发现分子4 去除3 时发现不能正好除开,由上面的

,就想到转化成乘

,就想到转化成乘  3

3

师:受上一道题的方法给我们的启发,在这道题中,我们不仅可以画一画来解决,同样可以借助除法和乘法的关系,将除法转化为乘法来解决。

【思考】

“情·知”教学理论指出在课堂上要关注学生的“情性”心理的参与。应该如何在课堂上落实呢?那就要让学生交流起来,在交流过程中,学生既需要独立思考,又可以在交流中获得成功的体验,增强学生学习的自信心与荣誉感。这种荣誉感可能来自于一次质疑中个人观点的正确性,也可能来自于一次展示中自己的讲解为他人解惑答疑。在本片段中,教师在问题驱动下,提出小组合作探究任务,放手让学生来解决。为学生提供交流机会,在汇报交流中,学生能够像“小老师”一样,向其他学生展示自己解决问题的方法及原因,大大增加了学生的学习热情。

冷冉先生主张构建“立体结构”的课堂。在本片段中,探究任务以小组合作形式展开,学生在小组中畅所欲言,在交流中加深对算法背后算理的理解,大家能够在有限的时间里集思广益,最高效地解决问题,并且还能培养学生的合作意识,提高学生的语言表达能力,因此,创建“立体结构”的课堂,是一个一举多得的课堂活动方式,是一个真正体现学生主体地位的教学理念。

教师要在教学中践行“情·知教学”理念,就一定需要从理论上内化理念,理解“情·知教学”的深刻内涵,并内化为个人的教学理念;从实践上转化行动,落实教学理论下的教学策略,让教学活动真正促进学生发展。只有教师提高认识,不断在实践中尝试与反思,以问题为驱动,以核心素养为目标导向,“情·知教学”理念才会在实践中落地生根。

参考文献:

[1]顾林,宋庆泮.“情·知教学” 的理论与实践研究[J]. 大连教育学院学报,2019,35(03):1-7.

[2]宋庆泮.冷冉教育思想中课堂教学“立体结构”的内涵与框架[J].辽宁教育,2020,No.633(24):15-21.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)