教育行业攻防智能识别与靶场平台构建研究

郑磊

广州城市理工学院 510800

一、引言

教育系统作为国家数字化转型的重要支点,承载着教务管理、在线教学、学籍档案、学生评估、资源配置等多项核心业务,其信息基础设施已逐步形成多终端、多系统联动的复杂结构,成为网络空间中的高价值、高敏感性资产。在“教育数字化”战略加速推进的背景下,教育行业的网络安全风险持续上升,面临的威胁不仅包括传统的病毒传播与系统入侵,还呈现出 APT(高级持续性威胁)攻击、数据勒索、权限劫持、恶意代码投递等高度组织化、智能化和链条化的攻击态势,严重危及教学秩序和信息安全的稳定。

然而,与安全威胁态势的快速演进相比,当前高校网络安全教学体系仍以理论讲授、静态竞赛和实验操作为主要形式,缺乏贴近实际业务场景的实训任务与动态响应机制。教学平台普遍存在系统架构割裂、数据闭环缺失、智能识别能力薄弱、任务驱动不足等问题,难以满足“新工科”背景下对复合型、实战型网络安全人才的培养需求。特别是在能力生成、路径引导和评估反馈等关键环节上,传统教学体系难以支撑学生从知识理解向能力应用的转化。

针对上述问题,本文提出面向教育行业的攻防靶场系统与智能识别机制,旨在构建覆盖任务配置、行为识别、路径调控与能力评估的智能教学闭环。系统通过深度学习模型与本地化靶场平台的深度融合,实现对学生攻击操作的实时识别与动态反馈,推动网络安全教学从“静态授课—结果导向”向“过程感知—能力生成”的模式转型,切实提升教育系统网络空间安全防护能力与专业人才供给水平,为新时期教育领域网络安全体系建设提供理论支持与实践路径。

二、研究现状与问题分析

(一)国内外研究现状

当前,随着全球网络空间安全威胁态势持续演进,各国纷纷重塑网络安全人才培养体系与教学训练机制。美国国家安全局(NSA)推出的“CAE-CD”项目构建了以岗位能力为导向的知识单元体系,形成涵盖课程设计、靶场演练与评估反馈的全流程教学闭环;英国“CyberFirst”计划则注重通过红蓝对抗与角色扮演提升学生实战意识;欧盟ENISA 提出“岗位—技能—路径”框架,强调教育训练内容与行业需求间的系统对接。在技术层面,国外高校普遍将深度学习等智能算法引入攻防识别与教学辅助,如 Kim 等(2020)提出融合 CNN(ConvolutionalNeural Network)与RNN 的混合神经网络模型以提升入侵识别准确性,在教学靶场中实现行为分类与任务推荐功能。相较之下,国内网络安全教学虽在“网络强国”“教育数字化”战略指引下取得一定进展,如清华大学、东南大学等高校建成红蓝对抗平台,中南大学与西电等高校积极推动竞赛融入课程体系,但整体仍存在教学任务与真实业务脱节、智能识别机制薄弱、教学反馈闭环缺失等问题。已有研究也揭示当前教育领域网络安全人才培养存在结构性困境。马兆丰等(2025)指出,当前培养体系需由“知识灌输型”转向“实战生成型”,需依托平台化靶场和智能化识别技术实现能力驱动的教学逻辑;况翔等(2025)提出应在课程改革中引入模块化训练体系以贴合实际岗位需求;任美丽(2025)则强调信息化与安全教育的双轮并进,推动技术融合与教学协同;谌志鹏等(2025)结合工程教育认证要求,提出构建标准化、体系化的课程结构。此外,施江勇等(2024)从岗位胜任力和“新工科”视角出发,强调靶场平台与课程内容、评估机制的系统协同。综上所述,当前教育行业的网络攻防教学正面临“任务链缺失、识别机制缺位、反馈路径断裂”的三重挑战,亟需构建以教育业务为核心场景的靶场任务体系,融合智能识别算法与动态路径调控机制,推动教学体系从静态理论向智能实训的战略转型。

(二)问题分析

1.任务链缺失,实训场景与业务脱节

尽管部分高校已建设网络攻防实训平台,但多数平台任务设计仍以通用化题库为主,缺乏基于教育行业核心业务(如教务管理系统、在线教学平台、学籍档案库等)的完整任务链构建。由于缺乏对教育场景特有威胁的映射与复现,实训过程难以覆盖真实业务中的多环节安全风险,导致学生在训练中难以形成跨环节、全链条的攻防能力。

2.识别机制缺位,动态调控能力不足

当前教育行业攻防平台中,智能识别机制多停留在单一的攻击特征匹配或离线日志分析阶段,缺乏对实时攻防行为的深度解析与动态调控能力。平台无法基于学生的操作行为与威胁态势变化,生成个性化的任务调整与路径优化建议,削弱了训练的适应性与针对性,也限制了对复杂、演化型攻击场景的应对能力培养。

3.反馈路径断裂,教学闭环难以形成

多数教学平台的评价体系以终局分数或任务完成度为核心,缺乏对训练全过程的行为轨迹采集与分析,未能实现从任务执行、策略选择到应急处置等环节的精细化能力评估。这种单向的结果性反馈模式,导致教学调整缺乏数据支撑,教学资源优化与学生能力提升之间的闭环难以建立,制约了平台的持续迭代与教学成效提升。

综上所述,当前教育行业的网络攻防教学正面临“任务链缺失、识别机制缺位、反馈路径断裂”的三重挑战,亟需构建以教育业务为核心场景的靶场任务体系,融合智能识别算法与动态路径调控机制,推动教学体系从静态理论向智能实训的战略转型。

三、总体设计与技术架构

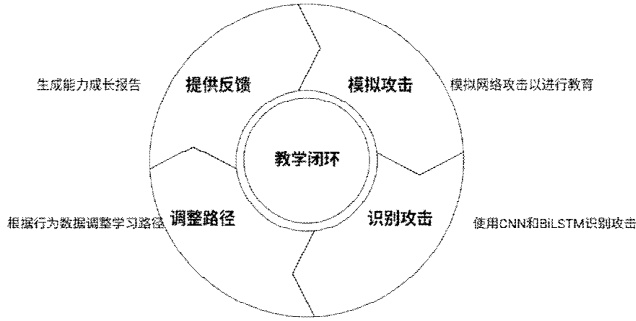

本文拟构建“靶场平台—行为识别—路径调控—评估反馈”四位一体教学闭环体系,如图1 所示。

图1教学闭环体系

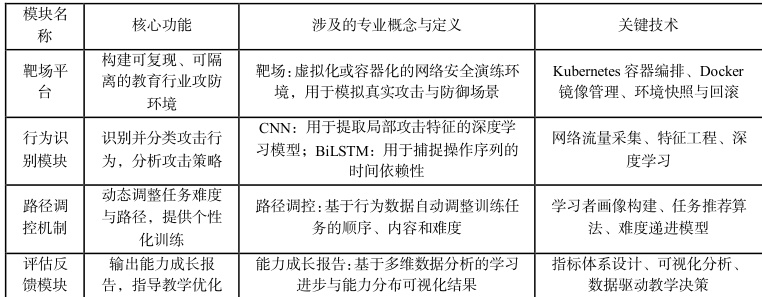

平台围绕教务系统、在线考试、学生信息管理等典型教育场景,模拟SQL 注入、认证绕过、XSS 等攻击行为,基于 Kubernetes 容器部署,实现任务自动调度与环境隔离。识别模块基于 CNN 提取攻击特征,融合 BiLSTM 建模操作序列,实现攻击行为分类与策略识别。路径调控机制基于行为数据实现任务推荐与难度调整,评估模块形成能力成长报告支持精准教学干预。本文将各模块的功能定位、涉及的专业概念及其定义、以及关键支撑技术进行归纳整理(见表1)。该表不仅有助于明确系统各部分在整体架构中的角色与作用,也为后续的实现细节与性能分析奠定结构化基础。

表1 模块与技术表

从表 1 可以看出,本研究所构建的四个核心模块在功能目标、技术路径和实现手段上形成了相互支撑、互为依托的有机整体。其中,靶场平台提供可复现的演练环境,行为识别模块实现智能化攻击判别,路径调控机制确保个性化训练流程,评估反馈模块则构成教学闭环的关键一环。这种模块化、智能化的设计模式为教育行业网络攻防教学体系的转型升级提供了可操作的技术蓝本。

四、关键模型与实现路径

(一)本地靶场任务链构建

针对教育行业网络攻防训练中任务链缺失的问题,本文构建了以核心教育业务为场景的本地靶场系统。靶场是指一种可控、隔离的网络环境,用于安全技术的模拟演练与验证。在本研究中,任务链是指由多个具有依赖关系的攻击或防御任务组成的序列化训练流程,涵盖从入侵入口到威胁清除的完整路径。平台将教务管理、在线教学、学籍档案等教育行业典型系统的业务逻辑虚拟化,并模拟权限提升、数据泄露、服务中断等攻击场景,形成阶段性、依赖性和可复现的训练链路。

系统集成了 DVWA(Damn Vulnerable Web Application)、Sqli-labs(SQL 注入实验平台)等开源漏洞靶场组件,并以 CTFd(Capture The Flag Daemon)作为任务管理与评分系统,实现任务自动配置、日志追踪与动态评分。通过对Syslog、PCAP(Packet Capture)及终端操作记录等多源日志的统一采集与关联分析,平台能够生成可回放的证据链,为训练复盘与教学评估提供数据支撑,从而确保任务内容与真实业务威胁环境高度契合。

(二)攻击行为识别模型构建

为解决攻击行为识别机制缺位的问题,本文设计了基于卷积神经网络(CNN)与双向循环神经网络(Bi-RNN,Bidirectional Recurrent Neural Network)融合架构的攻击行为识别模型。CNN 具有局部感知与特征提取能力,可有效捕捉攻击请求中的局部模式与异常特征;Bi-RNN 能够双向分析时间序列数据,刻画攻击行为在时间上的前后依赖关系。

在训练过程中,平台实时采集网络流量与操作日志,通过数据预处理提取指令序列与操作间隔等特征。CNN 分支负责提取局部攻击特征,如 SQL 注入载荷模式与参数编码异常;Bi-RNN 分支则建模行为链路的时序策略轨迹,如探测、试探、爆破、提权、数据导出与痕迹清除等过程。多模态特征在融合层进行拼接与权重分配,输出攻击类别、置信度及关键特征解释,并实时回流至任务推荐与能力评估模块,从而提升对复杂、演化型攻击模式的感知与响应能力。

(三)路径调控与反馈机制设计

针对教学反馈路径断裂的现状,本文设计了基于行为指标的路径调控与反馈闭环机制。路径调控是指根据学习者当前能力水平与任务完成状态,动态调整训练任务的类型、难度与顺序,以实现个性化学习;反馈闭环则强调通过训练数据驱动教学迭代与能力提升的持续循环。

平台首先建立任务完成率、错误率、响应时效、重试次数等核心行为指标库,并结合专家规则与行为模式构建路径调控引擎。该引擎可根据学生画像动态分发任务链,实现难度的渐进式调整与个性化推送。在此基础上,平台生成包含攻击手段、路径策略与能力维度的成长报告,为教师提供精准的干预依据,实现因材施教与持续优化,从而推动教育行业网络攻防教学体系向智能化与闭环化方向发展。

五、结语与展望

综上所述,本研究以教育行业典型业务场景为依托,融合靶场平台、深度学习识别模型与动态路径调控机制,构建了覆盖任务推演、行为识别、个性化调整与能力评估的智能化教学闭环体系。与传统网络安全教学相比,该体系不仅在任务链设计上实现了与真实业务的深度贴合,在行为识别上引入了多模态深度学习架构提升了复杂攻击模式的感知能力,还通过路径调控与反馈机制打通了教学过程中的数据闭环,显著增强了教学的适应性与针对性。研究成果为教育行业网络安全人才培养提供了一种可落地、可迭代、可推广的技术路径与平台范式,有助于推动网络攻防教学从静态理论向动态实战转型,并为我国教育系统在数字化战略背景下的网络安全体系建设提供了理论支撑与实践参考。

参考文献:

[1]况翔,朱万春,张智,等.新时代背景下计算机应用基础课程教学改革探索[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2025(03):176-179.

[2]任美丽.教改意识形态下高校信息化建设网络安全的探索[J].现代商贸工业,2025(05):256-258.

[3]谌志鹏,李慧,贾浩梅,等.工程教育认证背景下的网络安全技术课程教学改革[J].计算机教育,202

[4]施江勇,陈颖文,付绍静,等.面向岗位胜任力培养的网络防御综合实践课程建设[J].软件导刊,2024,23(08): 43-48.

[5]马兆丰,彭海朋,陈秀波,等.新形势下网络空间安全创新型专业人才培养体系研究[J].信息安全研究,2025, 11(4):385-391.

[6] Kim H, Kim J, Kim Y, et al. A hybrid deep learning model for network intrusion detection[J]. IEE Access, 2020, 8: 158685–158699.

基金项目:2025 年度教育网络安全专项研究课题“教育行业攻防智能识别与靶场平台构建研究”(项目编号:CAETCS25021)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)