建筑给排水设计中的节水节能技术与环保优化策略研究

胡晓文

宏宇科创工程设计有限公司 四川成都 610500

1.引言

随着我国城市化进程的加快,大型建筑和高层住宅数量迅速增长,建筑给排水系统在城市基础设施中的地位愈发重要。然而,我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一,水资源紧缺与建筑用水需求增加的矛盾日益突出。同时,给排水系统在供水加压、热水供应及水质处理等环节能耗高企,造成大量能源浪费。根据统计,建筑用水在城市总用水量中占比超过 30% ,其中约 20% 为不必要的浪费,导致城市水资源压力加大和建筑运营成本上升。近年来,尽管节水器具、智能控制和雨水回用等节能环保技术逐步应用于设计中,但节水器具推广不足、供水系统分区不合理、热水循环效率低及雨水利用率偏低等问题依然突出。本文通过分析建筑给排水设计中节水节能的重要性,系统总结当前存在的问题,提出优化器具选择、供水设计、热水系统与雨水回用等综合措施,并结合案例数据验证其在降低能耗、减少水耗和提升建筑品质方面的显著效果。

2.建筑给排水节水节能的必要性

2.1 缓解水资源短缺压力

我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一,属于全球水资源紧缺国家之一。随着城市化的加快,大型建筑和人口密集区的用水需求持续上升,建筑用水在城市总用水量中占据较大比例。若在设计阶段缺乏节水理念,建筑运行期间极易造成高耗水和浪费,加剧城市水资源紧张局势。通过优化给排水系统设计、推广高效节水器具和合理控制水压,可显著提高水资源利用效率,在保障居民正常用水的同时缓解供需矛盾,为城市可持续发展提供有力支撑。

2.2 降低能源消耗

建筑给排水系统涉及水泵、热水设备、循环系统等多类高能耗设备,若设计不合理,运行能耗和成本会显著增加。特别是在高层建筑中,过高水压、低效泵组及热水循环损耗是主要问题。通过选用高效节能设备、采用变频调速供水技术和优化热水系统,可有效降低系统能耗和运营成本,同时减少碳排放,符合节能减排和绿色建筑发展要求。

2.3 提升建筑品质与用户体验

高效的节水节能设计不仅降低资源消耗,还能显著提升建筑品质。合理的给排水系统可保持稳定水压与热水供应,避免因设备老化或设计不当引发噪音、振动和供水不足等问题。节水器具与热水优化的应用,不仅降低水、电、气等运行成本,还提高了用户用水的舒适性与便利性,增强建筑市场竞争力。

2.4 推进可持续发展

在国家“双碳”战略和绿色建筑标准的政策背景下,建筑给排水节水节能设计已成为行业发展的必然趋势。通过引入绿色环保理念,推广高效设备、雨水回用和节能型热水系统,不仅可降低资源消耗和运营成本,还能减少废水排放、减轻环境污染,实现建筑与自然环境的协调发展。这些措施有助于提升建筑全生命周期的经济效益,为实现城市基础设施绿色转型与可持续发展奠定坚实基础。

3.当前建筑给排水设计中存在的主要问题

3.1 节水器具应用不足

在部分建筑给排水设计中,节水器具的应用仍不充分,许多项目仍选用普通水龙头、老式马桶等高耗水设备,造成长期用水浪费。尽管市场上已有感应式水龙头、双档冲水马桶、节水型淋浴器等高效产品,但因采购成本高、用户认知度低,实际推广受限。同时,新型环保管材在耐久性和节水性能上优于传统铸铁管,但在实际工程中普及率低,导致管网漏损率高、系统效率不足。

3.2 供水系统设计不合理

供水系统设计不合理是导致能耗高和资源浪费的重要原因:

(1)水压过高:未根据用水需求合理设计,导致超压出流,浪费水资源并加速设备磨损;

(2)分区不科学:高层建筑常出现低区水压过大、高区供水不足,影响用户体验并降低系统稳定

(3)泵组选择低效:部分设计未选用高效节能泵,缺乏变频控制,导致水泵长期满负荷运行,能源浪费严重;

(4)水箱位置不当:生活水箱设置过低增加泵扬程和功率,导致能耗显著上升。

3.3 热水供应系统能耗高

建筑热水系统能耗高主要源于循环设计与设备效率不足:

(1)循环系统不完善:热水管道布置过长、冷热水压力不平衡,热量损失大,且用户常需先放掉冷水,增加水资源浪费;

(2)加热设备效率低:部分建筑仍使用传统燃煤、燃油锅炉,热效率低、能耗高;即使采用新型设备,也因缺乏自动调节功能,未能根据实际需求动态控制功率,造成能源浪费。

3.4 雨水收集与利用不足

尽管雨水资源可再生且水质较好,但多数建筑缺乏完善的雨水收集与利用系统,大量雨水直接排入市政管网,增加排水压力并造成浪费。许多项目缺少初期弃流装置、蓄水池和处理设备,雨水利用率低,建筑绿化、道路清洁和景观补水等仍依赖市政自来水,限制了绿色建筑节水目标的实现。

4.建筑给排水设计中的节水节能环保措施

4.1 推广应用高效节水器具

推广高效节水器具是实现建筑节水目标的首要措施。应优先选用感应式水龙头和陶瓷阀芯水龙头,前者可根据人体感应自动启停水流,避免长流水现象,后者密封性能好,减少滴漏损耗。推广双档式冲水马桶和虹吸式节水马桶,可根据需求选择冲水量,降低不必要的用水浪费;节水型淋浴器通过限流装置或空气注入技术,在保证舒适性的同时显著减少用水量。此外,推荐选用聚乙烯管、铝塑复合管、不锈钢管等新型环保管材,具备耐腐蚀、不结垢、阻力低等优点,有助于减少管网漏损并提升系统效率。

4.2 优化供水系统设计

优化供水系统设计可显著提升水资源利用效率并降低能耗:

(1)合理控制水压:通过安装减压阀和节流装置,将用水点水压保持在合理范围,避免超压出流造成浪费和设备损耗。

(2)科学分区供水:高层建筑应结合结构特点进行合理分区,防止低区超压和高区供水不足,提升系统稳定性。

(3)采用变频调速供水:使用变频设备根据用水量实时调整水泵转速,实现恒压供水,显著降低能耗。若市政管网压力充足,可采用无负压叠压供水系统,避免二次污染并减少能耗。

(4)配置高效泵与优化泵房布局:选择符合国家一级能效标准的高效泵体,合理配置流量和扬程,避免“大马拉小车”现象;优化水箱和泵房位置设计,减少扬程需求并充分利用市政水压。

4.3 改进热水供应系统

热水供应系统是建筑能耗的主要来源之一,可从以下方面改进:

(1)优化热水循环管网:缩短管道长度,合理设计管径和循环流量,避免因布置不合理造成热损失。建议优先采用同程循环设计,或在异程循环中增设阀件与导流装置,平衡各点水压,保证热水供应稳定。

(2)提升保温性能:在循环管道外敷设高性能保温材料,有效降低热损失,避免因等待热水造成水资源浪费。

(3)采用高效加热设备:优先选择空气源热泵、太阳能热水器等高能效设备,降低运行成本;若条件受限,可选用高效燃气或燃油锅炉,并配备自动控制系统,按需调整功率,避免能源浪费。

(4)减少冷水浪费:通过在热水系统中引入智能控制技术,实现快速供热,避免用户等待热水期间排放过多冷水,实现节水与节能的同步优化。

4.4 加强雨水收集与回用

雨水作为可再生水资源,在建筑节水中具有重要作用。

(1)完善收集系统:根据建筑规模、功能与周边条件,科学设置雨水收集管网、初期弃流装置和蓄水池。弃流装置可有效去除初期污染物,确保后续储存水质安全。

(2)拓展再利用场景:雨水经处理后可用于绿化灌溉、道路清洁、景观补水等非饮用用途,降低对市政自来水的依赖。

(3)系统协同设计:将雨水回用与建筑供排水、再生水利用系统联动,通过智能控制实现动态调配,提高资源利用率和运行稳定性。

(4)加强管理维护:建立完善的雨水利用监测和维护机制,定期检查管网、弃流装置及蓄水池,确保回用系统高效运行并延长其使用寿命。

5.数据分析与效果对比

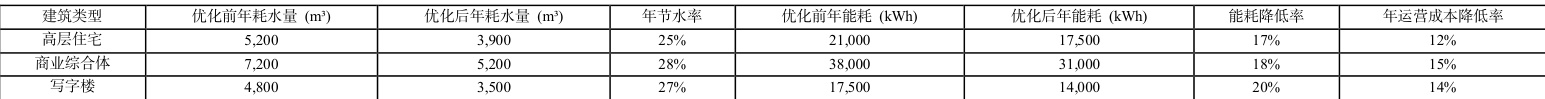

为验证优化措施的有效性,本文选取高层住宅、商业综合体和办公写字楼三类建筑进行对比分析。通过应用高效节水器具、优化供水系统、改进热水循环和加强雨水回用等措施,对比实施前后的年耗水量、能耗及运营成本,结果表明效果显著。

表5.1 不同建筑类型在优化措施实施前后的用水量、能耗及运营成本对比

1.数据参考《建筑给水排水设计标准》(GB 50015-2019)及典型工程案例统计。

2.年耗水量包含生活用水、清洁用水、景观补水等;

3.能耗主要指供水泵、热水循环设备及加热设备能耗;

4.成本降低率依据水费、能源费用及设备维护成本综合估算。

从表5.1 可知,优化措施实施后,三类建筑的年耗水量平均降低约 27% ,能耗平均下降约 18% ,运营成本平均减少约 13‰ 其中,商业综合体在节水和节能方面最为显著,而高层住宅在用水效率提升上效果突出。总体来看,这些措施不仅实现了水资源与能源的高效利用,还改善了系统运行性能与用户体验,验证了其在建筑给排水设计中具有较强的应用价值与推广意义。

6.结论与展望

建筑给排水系统在城市建筑能耗和水资源管理中具有重要地  。通过分析现状可知,当前设计仍存在节水器具应用不足、供水系统不合理、热水循环能耗高和雨水利用率低等问题,导致水资源浪费和运行成本上升。本文提出推广高效节水器具、优化供水系统、改进热水循环及加强雨水回用等综合措施,并通过案例验证其在降低用水量、减少能耗和提升经济效益方面的显著效果。展望未来,建筑给排水节水节能技术将朝高效化、智能化、系统化方向发展,需结合BIM 仿真、物联网监测和全生命周期管理等新技术,推动雨水回收与中水利用的深度结合,完善设计标准与工程实践的融合,促进建筑行业节能减排与可持续发展。

。通过分析现状可知,当前设计仍存在节水器具应用不足、供水系统不合理、热水循环能耗高和雨水利用率低等问题,导致水资源浪费和运行成本上升。本文提出推广高效节水器具、优化供水系统、改进热水循环及加强雨水回用等综合措施,并通过案例验证其在降低用水量、减少能耗和提升经济效益方面的显著效果。展望未来,建筑给排水节水节能技术将朝高效化、智能化、系统化方向发展,需结合BIM 仿真、物联网监测和全生命周期管理等新技术,推动雨水回收与中水利用的深度结合,完善设计标准与工程实践的融合,促进建筑行业节能减排与可持续发展。

参考文献

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部. GB 50015-2019 建筑给水排水设计标准[S]. 北京: 中国计划出版社,2019.

[2]郭宝锋, 刘志强, 李雪. 建筑给排水节水节能技术的应用研究[J]. 建筑技术开发, 2020, 47(14): 137-138.

[3]张庆芳. 建筑给排水设计中的节水节能措施探讨[J]. 住宅与房地产, 2020(21): 102-103.

[4]李念平, 龙惟定. 绿色建筑技术[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2010.

[5]赵锂, 王鹏, 李强. 建筑给水排水工程设计常见问题分析及图示[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2018.

[6]付祥钊, 王海涛, 刘鹏. 建筑节能技术[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2008.

[7]王赛. 建筑给排水设计节水节能技术应用[J]. 土木工程, 2024, 13(6): 918-921.

[8]李记虎. 浅析建筑给排水节能节水技术措施[J]. 智能城市应用, 2023, 6(4): 52-55.

[9]浅议建筑给排水设计中的节能节水措施[J]. 城市建筑与发展, 2025, 4(3): 44-47.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)