让鱼回家:南京北十里长沟一条“好走”的鱼道怎么设计?

翟天骐

身份证号:320102200807080056

导语

城市里的河道,不仅是风景线,更是许多鱼类迁徙、产卵的“高速路”。但一旦被坝体和不合适的渠化改造切断,鱼群就像遇到“断头路”。恢复连通性,鱼道是关键一环。

什么是鱼道?

鱼道是修在拦河建筑旁、为鱼类保留的一条“专用通道”。它通过一连串小台阶或池室,把大的落差分解成许多可跨越的小台阶,让鱼类顺水而上。常见的有阶梯式、竖缝式、自然式等类型,它们共同目标是:把水流“变慢、变顺、变安全”。

在世界范围内,鱼道并非新鲜事。欧洲多瑙河沿线许多国家,都在上世纪就修建了大规模鱼道,帮助鲑鱼、鳟鱼等回到故乡河谷。日本北海道也在城市河流修建了数百条鱼道,成为市民和学校科普教育的“自然课堂”。这些经验表明,鱼道不仅是工程问题,更是文化和生态的结合点。

北十里长沟的难题在哪?

在南京栖霞区的北十里长沟,上游一段人工斜坡与堆石坝使河流连续性被打断。现场长期观察显示,优势物种之一高体鳑鲏会一批批冲刺上游,却总在斜坡中段被大流速“打回原形”,没有一尾能成功越过落差。另一处已建鱼道也很“劝退”:入口急、池室内水流紊乱、下游出水口高差仍然明显,甚至水浪会把鱼拍出通道。这些问题如果不解决,鱼道就成了一条“摆设”。

我做了什么:从河岸到电脑里的“微缩试验”

为判断问题出在“哪里、严重到什么程度”,我参考现场测量数据,在计算机里重建了一个与原结构一致的三维鱼道模型,并用流体力学软件进行仿真。模拟中,我设置了水的物性参数与典型进口流速,观察池室口与池内的速度分布,以及是否存在“自旋”等强紊流区。这样就像把一条河装进显微镜里,能看清每一个“急拐弯”和“激流点”。

仿真结果显示,鱼类能否顺利通过,几乎完全取决于流速分布。小鱼面对 0.5m/s 的进口水流,就像人类要冲进一条“人造急流滑梯”,几乎没有可能坚持到底。

关键发现:流速,是成败的分水岭

高体鳑鲏这样的中小型淡水鱼有各自的“体能上限”。当鱼道入口设为  时,池室口流速最高可达 1.48m/s ,最低也在 1.03m/s ,远超它们安全通过的阈值;而当把入口流速调到 0.2-0.3m/s ,池室内出现了足够的缓流区,鱼有机会在“台阶之间”休息,再继续向上。若把流速盲目抬到 1.0m/s 以上,池室内甚至会形成强烈回旋,休息区也变成“搅拌区”。

时,池室口流速最高可达 1.48m/s ,最低也在 1.03m/s ,远超它们安全通过的阈值;而当把入口流速调到 0.2-0.3m/s ,池室内出现了足够的缓流区,鱼有机会在“台阶之间”休息,再继续向上。若把流速盲目抬到 1.0m/s 以上,池室内甚至会形成强烈回旋,休息区也变成“搅拌区”。

这说明,鱼道的关键不是“修出来”,而是“修得合适”。过快的水流就像在楼梯上放上自动扶梯,却开到了最高速——鱼不仅上不去,还可能被冲下去。

二 I怎么把鱼道“修得好走”?给出一套可操作的清单

图一:北十里长沟优势物种检出频率(%)

图一:北十里长沟优势物种检出频率

(1)把“大高度差”拆成“小高度差”。优化出入口高程,减小堰顶与下游水面的落差,必要时在下游再设置一段“过渡台阶”。

(2)把“快水”变“缓水”。入口控制在 0.2-0.3m/s ,并在池室内通过隔板开口位置

与宽度,形成连续的低速休息带。

(3)把“乱水”变“顺水”。尽量避免在池室内形成强回旋区,隔板宜对称交错,导流线条要圆滑。

(4)给小个头留“安全边”。下游出水口与水面的高差不宜过大,减少“必须跳跃”的情形,避免大浪把鱼拍出鱼道。

(5)长期监测与调整。鱼道不是“一次性工程”,需要定期巡检,及时清理淤泥与漂浮物,还可根据鱼群反应继续优化设计。

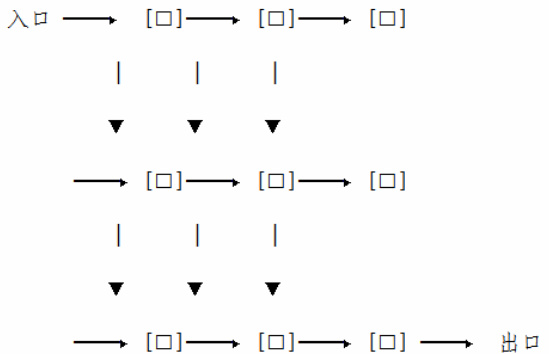

图二: 九池室鱼道简化与推荐入口示意图建议入口流速: 0.2-0.3m/s 池室内设缓流休息区,下方加了推荐流速说明。

说明:[□] 代表一个池室(共 9 个, 3×3 排列)。

箭头 (▶) 表示水流方向(从左到右,逐级流动)。

左侧标 入口,右侧标 出为什么这件事值得做?

城市河道未必是鱼类全年繁殖地,但它们是“穿城而过”的生命走廊,连通着城市与大江大河的生态网络。一个可通过的鱼道,不只是一条“鱼的楼梯”,更是修复碎片化水生态、提升生物多样性的“纽带”。

鱼道的价值不止于鱼类。它能改善水体循环,让城市水景更有活力。鱼群的回归,也能带动鸟类、昆虫等食物链的复苏。对于市民而言,能够在河岸看到鱼逆流而上,本身就是一次生动的“自然教育”。在国外,不少鱼道甚至成为旅游景点,吸引人们前来观赏洄游奇观。

世界视角:其他国家的经验

在加拿大,每到鲑鱼洄游季节,成千上万的市民和游客会聚集在鱼道两岸,观看它们跃级而上,成为独特的自然节日。在德国,鱼道常被设计成自然溪流的样子,河岸植被丰富,既为鱼提供遮蔽,也成了居民休闲散步的绿道。这样的设计思路,或许能为南京的城市更新提供灵感——让鱼道成为市民与自然的连接点。

术语小词典

临界游速(Ucrit):鱼能长时间维持而不致疲劳的最高水速。

爆发速度(Vmax):短时间“冲刺”时能达到的最高速度,不能久维紊流:水流中速度方向和大小都无规则变化,容易让小鱼迷失方向甚至受伤

结语

在北十里长沟的实践告诉我们:科学不是“玄学”,而是把每一毫米高差、每一米每秒流速都算清楚。只要把“快”改成“稳”,给鱼一段喘息的台阶,它们就能自己完成剩下的路——顺水而上,回到它们该去的地方。

未来,如果鱼道能成为城市标配,不仅鱼能“回家”,我们也能在钢筋水泥之间,重新看到生命的流动。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)