算力网络中传输网建设方案研究

薛云山 林浩 王玮 刘博光

中国移动通信集团设计院有限公司河北分公司,河北 石家庄 050000

1 算力网络现状

随着数字经济的深度发展,算力已成为支撑社会运转的核心基础设施,与水、电等传统资源具有同等战略地位。国家“东数西算”工程的全面推进,标志着算力网络进入规模化建设阶段,其核心目标是实现算力资源的跨地域优化配置,构建“云-边-端”协同的算网融合体系。当前,算力网络呈现出三大特征:一是算力节点分布从核心数据中心向边缘节点延伸,形成“核心超算中心-区域算力枢纽-边缘节点”的三级架构;二是算力服务类型多元化,涵盖AI训练、工业仿真、政务云等多场景,对算力调度的灵活性要求显著提升;三是算网协同成为关键,需通过算力路由、算网大脑等技术实现算力与网络资源的动态匹配。然而,传输网作为算力流动的“血管”,其性能直接决定了算力网络的运转效率,现有传输体系已逐渐难以适配算力网络的发展需求。

2 当前传输网络短板

现有传输网络是在传统通信需求下构建的,面对算力网络的新场景,存在四大突出短板:

2.1 带宽瓶颈显著

传统骨干传输网以 100G/200G波分系统为主,而AI训练集群间的算力交互需Tb级带宽,跨地域算力调度时单链路带宽利用率常低于 30% ,难以满足“东数西算”中大规模数据迁移的需求。

2.2 时延控制不足

边缘算力场景(如工业互联网、自动驾驶)要求端到端时延 <10ms 、抖动 <1ms ,但现有传输网因路由静态化、转发层级多,时延波动常达±5ms以上,无法保障确定性服务。

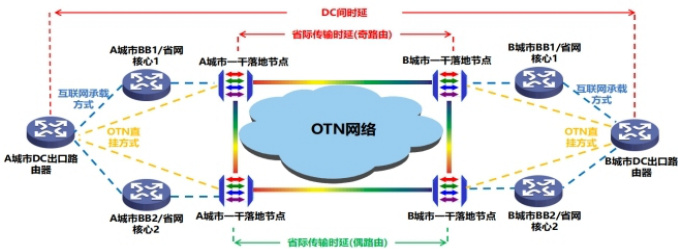

图 1 传输网络时延构成

2.3 算传协同缺失

传输网与算力调度系统处于割裂状态,无法根据算力需求动态调整传输路径。例如,低时延业务未优先分配直连链路,导致算网资源匹配效率低下。

2.4 切片能力薄弱

不同算力业务对传输质量要求差异显著,如金融算力需高安全性,而视频渲染需高带宽,但现有传输网难以实现业务间的硬隔离,SLA保障能力不足,无法同时承载多样化算力需求。

3 算力网络对传输网的需求分析

算力网络的多元化场景对传输网提出了系统性需求,具体可分为四类:

3.1 超高带宽需求

核心算力场景中,AI训练集群的参数同步、超高清视频的实时渲染等业务,需端到端Tb级带宽支撑。跨地域算力调度要求骨干传输网具备 400G/800G波分传输能力,未来3-5 年需向T级波分演进,以满足年增长率超 50% 的算力交互需求。

3.2 低时延与确定性需求

边缘算力场景对传输实时性要求严苛,车联网的自动驾驶决策需时延 <5ms ,工业控制的指令传输需抖动 <0.5ms 。这要求传输网通过减少转发节点、优化路由算法,实现“低时延路径优选”,并采用确定性转发技术保障时延稳定性。

3.3 算传协同调度需求

传输网需与算力调度系统深度联动,构建“算力位置-传输路径-业务需求”的动态匹配机制。例如,当检测到东部某城市算力负载过高时,传输网应自动为西部空闲算力节点分配低拥塞链路,实现算力资源的“随需流动”。

3.4 切片化隔离需求

不同算力业务的安全等级与服务质量要求差异显著,政务算力需物理隔离的传输通道,而互联网算力可共享链路资源。因此,传输网需支持“硬切片+软切片”的混合切片技术,实现业务间的资源隔离与SLA精准保障。

4 传输网对算力网络的助力

传输网作为算力网络的基础设施,其升级改造对算力网络的高效运转具有三大支撑

作用:

4.1 支撑算力资源的跨域流动

通过高带宽、低损耗的传输链路,打破算力资源的地域限制,解决“东部算力紧张与西部算力闲置”的不平衡问题。例如,依托优化后的传输网,东部城市可在算力峰值时段调度西部数据中心的空闲算力,资源利用率提升可达 40% 以上。

4.2 保障算力服务的质量稳定

传输网的确定性时延与切片隔离能力,为不同类型算力业务提供差异化保障。对于工业控制等时延敏感型业务,通过低时延路径与硬切片技术,可将服务中断率控制在0.01% 以下;对于批量数据迁移等带宽敏感型业务,通过动态带宽调整实现链路利用率最大化。

4.3 推动算网融合的深度演进

传输网与算力调度系统的协同,使“算力即服务”成为可能。用户无需关注算力节点的物理位置,仅需提出带宽、时延等需求,系统即可自动匹配最优算力节点与传输路径,实现算力服务的“一键获取”,大幅降低算网使用门槛。

5 算力网络中传输网建设方案

5.1 技术架构升级

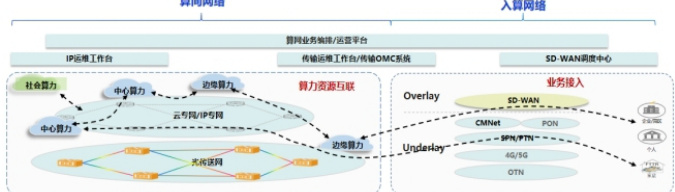

构建“骨干-城域-边缘”三级传输网络,适配算力节点的层级分布:骨干网采用400G/800G波分系统,重点部署于国家算力枢纽间,支持单纤 1.6T带宽传输,通过相干光模块与拉曼放大技术延长传输距离,满足跨地域算力调度需求;城域网引入SPN技术,实现带宽灵活调整与低时延转发,支撑区域内算力节点的互联;边缘层采用 50G PON与毫米波技术,连接边缘算力节点与终端设备,保障最后一公里的低时延接入。

图 2 算力网络架构升级

5.2 算传协同机制

建立“算网大脑-传输控制器”联动架构:算网大脑实时感知算力节点负载与业务需求,生成算力调度指令;传输控制器根据指令动态调整传输路径与资源分配,通过OpenFlow协议实现路由的秒级更新。例如,当检测到某边缘节点算力不足时,系统自动将业务分流至邻近节点,并为其分配直连传输链路,时延降低可达 30% 。

5.3 切片技术部署

采用混合切片方案:在光层部署OTN硬切片,通过波长隔离实现政务、金融等高安全需求业务的物理隔离;在IP层采用SRv6 软切片,基于Segment Routing技术为互联网算力业务提供逻辑隔离,支持切片带宽的毫秒级调整。同时,建立切片SLA监测体系,实时监控带宽、时延等指标,确保服务质量达标。

5.4 智能化运维体系

引入AI赋能的传输网管理系统,通过机器学习算法预测链路拥塞与故障风险。基于历史数据训练的模型可提前 15 分钟预警潜在拥塞,自动调整路由避开瓶颈链路;采用数字孪生技术构建传输网虚拟镜像,实现故障定位与链路优化的仿真验证,运维效率提升 50% 以上。

6 结论

算力网络的发展对传输网提出了超高带宽、低时延、算传协同等新需求,现有传输体系的升级已迫在眉睫。通过技术架构优化、协同机制构建、切片技术部署与智能化运维,可打造适配算力网络的新型传输网,为“东数西算”等战略落地提供关键支撑。未来,随着光传输技术的持续突破与算网融合的深化,传输网将从“算力输送管道”升级为“算网协同中枢”,为数字经济的高质量发展注入核心动力。

参考文献

[1]林浩,刘京川,张克刚,等.算力网络低时延关键要素分析及规划策略探讨[J].广东通信技术,2024,44(08):51-55.

[2]杨建,王应.浅析“东数西算”背景下运营商算力网络架构方案[J].通信与信息技术,2024,(05):103-106.

[3] 张传熙, 段致岩, 刘刚, 等. 算力时代光传送网规划与运维[J]. 邮电设计技术,2024,(12):1-7.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)