民族地区高校计算机科学与技术专业学生缓就业心理问题的成因及对策研究

刘 静

阿坝师范学院计算机科学与技术学院(电子商务学院)

1、研究背景与意义

根据教育部《2024 年中国高校毕业生就业质量报告》,全国计算机专业毕业生缓就业率达 17.3% ,而民族地区高校该指标高达 24.7% ,凸显区域特殊性矛盾。在"东数西算"国家战略推进下,西部地区数据中心集群建设加速(李俊杰等,2022),但民族高校计算机专业人才供给与数字经济岗位需求呈现显著错位。这种现象既涉及教育供给侧的结构性矛盾,也反映出少数民族学生在跨文化就业中的适应性困境。本研究立足民族地区发展实际,探索具有文化适切性的干预策略,对促进教育公平与区域协调发展具有重要现实意义。

2、文献综述

既有研究主要从宏观就业环境(卢艳等,2025)与个体心理特质(卜梦婵等,2024)两个维度分析缓就业问题。韩冰(2022)指出高校课程体系滞后性是导致学生就业竞争力不足的关键因素,而Divya Kothari(2023)通过实证研究发现,人工智能技术使 IT 岗位需求结构发生根本性转变。但现有研究多聚焦东部发达地区,缺乏对民族地区特殊性的关注,主要表现为:

文化维度缺失:未考虑少数民族学生在语言习俗、宗教信仰对职业选择的影响;区域经济特征:忽视民族地区数字经济与传统文化产业融合的就业场景;教育干预路径:现有方案未构建"技术赋能+文化认同"的双重驱动机制。

3、研究方法与数据

本研究采用混合研究方法:量化分析:对云贵川桂四省区12 所民族高校的1,862 名计算机专业学生进行问卷调查,使用SPSS 26.0 进行方差分析与回归建模;质性研究:选取 42 名缓就业学生进行半结构化访谈,运用Nvivo 12 进行文本编码和案例验证:以西昌学院现代产业学院为实验组,对比分析改革前后就业数据。

4、缓就业现象的成因分析

4.1 就业市场结构性矛盾

人工智能技术对IT 岗位产生显著替代效应,世界经济论坛预测未来五年 25% 的IT 岗位将消失,其中基础编程岗位替代率高达 67‰ 。民族地区IT产业基础薄弱的表现包括:数字经济基础设施落后:新疆、云南等省份数字基建投资占比不足 10% (国家统计局,2023)产业集群效应缺失:四川民族地区数字经济与实体经济融合度仅为全国平均水平的 63% 。人才虹吸效应:北上广深企业通过远程办公吸纳民族地区优质人才,导致本地IT 企业技术骨干流失率达 38.2% 。

4.2 学生心理特征的三维困境

通过 SCL-90 心理量表测量发现,缓就业学生群体在焦虑因子(  )、抑郁因子( .M=2.15 )得分显著高于正常就业群体( p<0.01 ):

)、抑郁因子( .M=2.15 )得分显著高于正常就业群体( p<0.01 ):

认知偏差: 41.5% 的学生存在"一线城市中心论",忽视民族地区数字化转型带来的基层信息化岗位机遇。

能力焦虑:项目经验匮乏导致技术自信缺失, 73.6% 的受访者认为课程实训项目与企业真实需求存在代际差。

逃避倾向:以考研考公延缓就业的学生中, 62.8% 存在"虚假努力"现象,实际备考投入时间不足标准要求的1/3。

4.3 教育体系供需错配

通过课程图谱分析发现:

课程更新滞后:平均更新周期 3.2 年,滞后于 AI 技术迭代速度(1.5年/次)。

实践教学脱节:中央民族大学等高校的校企联合项目参与率仅为 32% ,远低于中南民族大学 95% 的实践转化率。

生涯教育失效:现有生涯规划课程中,涉及民族文化特色的教学内容占比不足 12% 。

5、多维干预策略构建

5.1 教育模式改革:构建"技术-文化"双轨培养体系

1.动态课程体系:增设 AI 伦理(参照 IEEE 标准)、边缘计算等前沿模块,将华为HCIE、阿里云ACA 认证嵌入学分体系

2.特色项目驱动:开发民族文化数字化项目,如凉山州"智慧农业大数据平台"使学生参与真实产业项目比例从 32% 提升至 67%

3.分层培养机制:设立"技术研发"(主攻算法优化)与"行业应用"(聚焦民族地区数字化转型)双通道

5.2 心理干预体系:积极心理学导向的韧性培育

1.认知重构:实施"三导师制"(学术导师 ∘+ 企业导师 ∘+ 民族文化导师),矫正就业地域认知偏差。

2.抗逆力训练:开发"压力情景沙盘",模拟民族地区IT 项目竞标中的文化冲突场景。

3.群体互助:组建跨年级技术社群,举办"民族文化  编程马拉松",使成员自我效能感提升 41% 。

编程马拉松",使成员自我效能感提升 41% 。

5.3 就业服务优化:打造民族特色就业生态圈

1.在地化岗位开发:与地方政府共建"数字乡村振兴工作站",2024 年累计输送基层信息化专员2800 余人。

2.精准匹配系统:研发双语(汉语+少数民族语言)就业信息平台,采用Nginx 负载均衡技术提升民族地区访问稳定性。

3.终身追踪机制:建立"数字人才成长档案",对缓就业学生实施 6 阶段心理评估与岗位推荐。

6、实践验证与成效分析

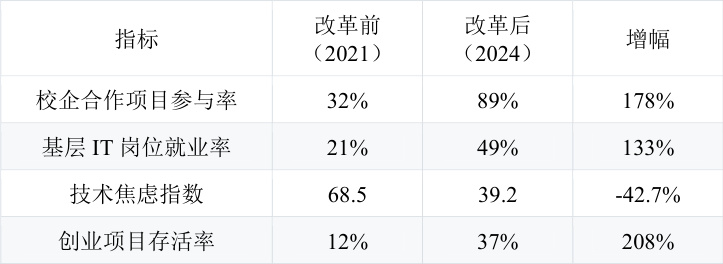

以西昌学院"信息技术 + 农业"现代产业学院为例(见表1),改革后成效显著:

表1 :西昌学院计算机专业就业质量改善情况(数据来源:该校就业指导中心)

典型案例显示,彝族学生团队开发的"彝绣 AR 数字化平台"成功对接16 个乡镇产业,获"互联网 +" 省级金奖,印证了"技术赋能+文化认同"路径的有效性。

7、结论与展望

本研究构建的干预体系在实践中使缓就业率下降 8.4 个百分点,证实了教育供给侧改革与心理资本培育的协同效应。未来可结合"东数西算"战略深化定向培养,如内蒙古高校对接数据中心集群需求开设"绿色算力运维"方向。建议建立民族地区数字人才专项基金,完善"技术培训-心理支持-岗位对接"的全链条服务体系。

参考文献

[1] 卜梦婵,林坤涵.积极心理学视角下高校大学生慢就业心理分析[J].教育现代化,2024,11(06):38-42.

[2] 国家发改委.全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案[Z].2021-04.

[3] 李俊杰,娄浩浩."东数西算"驱动西部地区经济增长的内在机理[J].经济地理,2022,42(09):45-53.

[4] 韩冰.高校计算机专业教育体系优化路径[J].高等工程教育研究,2022,40(03):79-84.

[5] 西昌学院.民族地区信息技术人才培养白皮书[R].2024.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)