乡村振兴战略背景下数字技术赋能乡村小学耕读教育的理据分析与路径探究

王闻 肖颖

三峡大学外国语学院,宜昌市夷陵区雾渡河小学

“耕读传家久,读书继世长”,耕读文化在中国源远流长。古代中国知识分子历来重视将农业生产与德行教化统一起来,在漫长的劳动实践与理论思辨中总结出中华民族独特的耕读文化,世代传承,厚德流光。耕读文化是中华传统美德的现实投射,是中华优秀传统文化重要组成部分。01 年,中央一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式提出“开展耕读教育”的要求 1。0 年,中央一号文件《关于做好 0 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》进一步提出“完善耕读教育体系”。国家连续两年发布政策,从顶层设计倡导发展耕读教育,表明党和国家对中华优秀传统文化和中华美德的重视。在新时代,全球数字化程度不断加深,信息技术赋能文化教育事业已经成为世界性浪潮,将数字技术应用于耕读教育领域,对推动乡村小学教学改革提质增效,落实国家“双减”政策,推行五育并举育人,培养全面发展的少年儿童,实现乡村教育高质量发展,助推乡村振兴,稳步推动中国式教育现代化有重大意义。

一、乡村小学“耕读反向失衡”现象

耕读教育包括“耕”与“读”两个层面,“耕”强调劳动实践性,“读”强调人文思辨性。由于耕作条件受限,城镇学生往往重“读”轻“耕”,习得较多农耕知识,而农耕劳动则多有缺失,看得多做得少,知行难以合一。相较而言,乡村学校有得天独厚的耕读教育条件,为学生提供直接自然环境,发挥实时耕作的践履功能,但这主要是从地理优势立论,而耕读教育的人文教化方面则相对薄弱。乡村学校这种“耕读反向失衡”现象主要归因于以下方面。

(一)课程内容“耕读性”元素不足

乡村小学课程设置的学科知识体系界限较为分明,学校主要按照分科课程实施教学任务,教科书主要选用国家统一制定的教材,而教材内容有时难以满足乡村学校的特殊要求,无法适应乡村学生的认知水平。据统计,部编小学语文教材共计 308 篇课文,其中涉及耕读教育的有仅 36 篇,占 11.69% ,各年级大致持平。(详见表 1)对于主要依靠教科书作为文化摄入来源的乡村学生而言,耕读教育资源不足导致他们在文化知识储 限,教师学历背景和年龄结构差异较大,地方课程和校本课程 情况研发具有地方乡村特色的耕读教育资源,以弥补课程教 读教育本应是在课程学习基础上,依托本地自然条件开展的耕 而,现实困境却是,统编教材、本地课程、校本课程三者的不 生在文化意识上出现“营养不良”症状。

(二)乡村学生重“耕”轻“读”

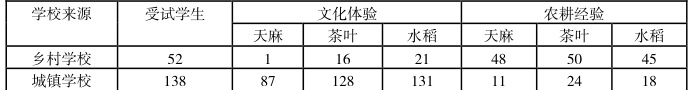

跟城镇学校相比,乡村学校的耕读教育存在一定特殊性。本课题组对该问题开展耕读调查实验,受试对象为城乡两所小学六年级学生,受试内容为本地三种常见农作物。(详见表2)教师将当地一种特产药材装入纸盒,标记为“赤箭”,并吟诵白居易《斋居》诗句:“黄耆数匙粥,赤箭一瓯汤”,问学生其中为何物,学生无人应答,教师随即拿出药材,学生一眼识别此为天麻,并立即描述天麻的生长特性、药用价值和种植过程。大部分学生都有帮助家人种植天麻的经验,但他们不知道天麻古称赤箭,以其茎如箭杆,色呈赤色得名。若进一步追问,天麻为何叫天麻,以及与天麻相关的诗词典故,学生竟一无所知,表明学生在历史文化方面缺乏素养。当地盛产茶叶,学生对茶叶的生长周期、采摘时节、制作流程了如指掌,有些甚至自己就是家里农忙时节的采茶制茶能手,但说到与茶相关的诗词歌赋,文化掌故,学生也知之甚少,甚至不了解陆羽的《茶经》。关于当地另一种特产冷水米,学生大多参与水稻培育过程,熟悉选种、育苗、插秧、除草、收割、拾穗、脱粒,筛杂、碾米等诸多环节。学生虽然熟悉培育全过程,但二十四节气意识薄弱,农耕背后的文化知识欠缺,甚至要求他们写一篇作文记录制米过程,往往描述欠佳。缺乏农耕文化修养,本身即是农事不精的表现。

以上调查实验说明,乡村学生有条件参与农业生产,能够积累丰富的劳动经验,在“耕”的劳作层面并不欠缺,而在“读”的教化层面多有不足。这是乡村学生所处的地理环境决定的,他们的居家生活即是耕作实践,随时有机会从事农业劳动,导致他们有一定生产经验,而农耕文化输入呈明显不足态势。这与城镇学生正好相反,城镇学生生活条件相对优越,信息资源储备量大,分布形式多样,内容丰富多彩,随时随地利用社区服务站、纪念馆、展览馆、博物馆等,获取信息,提升文化素养。因此,城镇学生若是重“读”轻“耕”,乡村学生则是重“耕”轻“读”,耕读反向失衡,他们在耕读文化方面的表现出来的素养贫乏需引起足够重视。

二、数字技术对乡村小学耕读教育的驱动作用

中央全面深化改革委员第二十六次会议提出,“当今时代,数据已经成为新型的生产要素,是数字化、网络化和智能化的基础。”3数字技术应用于教育领域从本质上讲是利用现代化技术驱动教育模式创新,将数字技术作为全要素融入教育教学的全过程。运用数字化教学设备、学习终端、教学平台、智能管理系统等,为教师和学生提供智慧教育学习资源。同时结合本地特色,对课程教材、本地课程、校本课程耕读内容进行信息化处理,整合网络优质资源,打造数字校园、智慧校园,实现乡村耕读教育多轨制运行。数字技术对乡村小学耕读教育的驱动作用主要体现在三个方面。

(⟶) 学生数字素养驱动

2021 年,中共中央网络安全和信息化委员会办公室发布《提升全民数字素养与技能行动纲要》,文件指出,“注重构建知识更新、创新驱动的数字素养与技能培育体系,培养具有数字意识、计算思维、终身学习能力和社会责任感的数字公民。”5少年儿童是数字社会的原住民,良好的数字素养能够有效提升分析问题,解决问题的能力,更好适应信息社会的要求。国家颁布的《义务教育信息科技课程标准(2022 年版)》进一步强调培养学生的数字素养,包括信息意识、数字化学习与创新、计算思维、信息社会责任等。小学生处在孩童时期,现代化声、光、电、动漫等对他们有天然吸引力,而乡村学生平时寄宿学校,很难有机会接触数字产品,因而更能形成对信息化资源的持续关注点。因此,运用数字技术合理引导学生的兴趣爱好,使其在感官体验中获得学习的乐趣,从而激发数字技术欲求,培养数字技术逻辑。

(二)学校管理智能化驱动

数字技术赋能耕读教育对乡村小学校园管理提出了更高要求。首先,数字技术的深层运用,促使校园管理综合效能提升。校园行政部门内部结构与运行体系迭代升级,使耕读教育子系统运作更加顺畅,问责追溯机制更加完备。耕读教育的实践性和理论性同等重要,不可偏废。其次,数字技术有利于维持耕读秩序,建立耕读规范。数字技术赋能耕读教育,可以搜集学生留下的“数字足迹”,分析耕读偏好,及时推送优质数字化耕读资源,满足不同年龄段学生的耕读需求。当然,我们必须清醒地认识到,数字技术赋能校园管理还存在一些弊端。

(三)新时代中国少年儿童文化认同驱动

“耕读传家”是古代中国世代相传的文化传统,需要不断发扬光大。身为社会主义的接班人,少年儿童在灿烂悠久的农耕文化中感受生生不息的中华优秀传统文化,爱农惜时,心怀家国,在幼年时期让文化自信的种子在心间生根发芽,彰显耕读教育的时代意蕴和价值依归。文化自信的前提和基础是文化认同,少年儿童处于人格形成和价值观塑造的关键时期,感知力、接受力和可塑性最强,增进广大少年儿童的文化认同,形成他们的文化“集体无意识”是积极推动中华优秀传统文化创造性转化、创新型发展的内生力量。

笔者任教的乡村处于世界猕猴桃发源地,猕猴桃是本地老少皆知的农作物,学生几乎人人有种植猕猴桃的农耕经验,但很少有人知道上世纪初美国驻宜昌海关工作人员在野外考察时意外发现野生猕猴桃,将样本带回美国,后经多年培育改良,猕猴桃作为外来物种在西方得以推广。而今,西方猕猴桃的国际影响力远超中国本土品种。从文化层面来看,这不得不说是一种遗憾。此类农耕文化属于不可替代、不可再生的珍贵资源,利用数字技术对相关史料进行标准化处理,再现猕猴桃的流传史,对于培养学生民族自豪感,建立文化自信有重要意义。

三、数字技术赋能视域下乡村小学耕读教育路径建构

以上分析了乡村小学耕读教育的特性和要求,在新时代数字技术赋能背景下如何构建适合乡村小学实施的耕读教育路径,是教育工作者必须面对的挑战和机遇。

(一)课程内容数字化

2014 年,教育部印发《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》,提出“鼓励各地各学校充分挖掘和利用本地中华优秀传统文化教育资源,开设专题的地方课程和校本课程。”4这表明国家把探索本地特色耕读资源提到了新高度,以地方和校本课程弥补国家课程在耕读教育中的不足可以适应不同区域乡村学校的发展现状,为构建中国特色耕读教育体系指明了方向。对地方特色耕读文化资源进行数字技术升级,让传统文化的魅力披上现代智慧的外衣,唤醒少年儿童内心的道德和审美意识,为新时代小学生立德树人工作提供科技支撑。

首先,耕读文化资源是世代相传的宝贵智慧结晶,针对乡村本土特色,结合学生深度参与耕作劳动的事实,精准开发映射化数字课程,让耕读文化声色形俱佳。有效提升学习的趣味性和互动性,学生的感知力和表现力同时得到锻炼,更好地理解耕读文化的内涵。其次,不拘泥于本乡本土的特有农事活动,调动全网资源,互通有无,构建数字蓄水池,特别注重各地家风家训资源数字化。乡村耕读教育立足地方,充分挖掘乡土耕读资源,运用数字技术加以整理,实现各地乡村耕读资源数字化共享。笔者曾在高年级课堂讲《大学》的三纲八条目,谈到修身、齐家、治国、平天下时,问学生如何齐家,学生说就是要牢记农业之本,勤勉躬耕,并且说自己每天都参与耕作实践,但无法深入讨论背后的文化。只有一位学生当场说出曾国藩的八字家训:书、蔬、鱼、猪、早、扫、考、宝。并解释这八字背后的耕读教育内涵。原来这位学生家长将八字用作手机屏幕,学生每次使用手机都会看见,久而久之,熟记在心,此例证可看作数字技术在耕读教育中的基础运用,同时表明乡村学生不缺乏劳动修养,反而缺乏耕读文化熏染。乡村学生对乡土有天然亲近感,又有农耕实践基础,耕读文化已经铭刻在他们的基因之中,只需要一个契机,就能唤醒他们的文化认同。

(二)课程师资数字化

乡村教师队伍需要常态化开展数字化转型工作。学生是耕读教育的第一主体,教师是第二主体,二者构成主体间性。耕读教育的数字化则为教育客体。三者在乡村小学“场域”内进行互动。由于数字技术的延展性和广域性,该场域的边界也展现出极大的韧性。耕读教研培训数字化。针对乡村教师的学历背景和年龄结构,精准开发数字化培训课程,推动数字技术赋能耕读教育良性发展。利用人工智能、区块链、大数据等新兴数字技术,强化教师在耕读教育数字生态中的关键“物种”地位,巩固教师在耕读教育中的数字主体性,明确数字媒介的客体性,构建数字生态子系统,严格执行一人一课,调动师生之间的数字主体间性,避免出现人的异化现象和技术役人的不良倾向。

(三)校园管理数字化

数字技术赋能乡村校园管理,加强校园人机联动运行模式,建立全息式交互性耕读教育数字技术管理愿景,教师增强数字环境下的沟通力和引导力。针对乡村小学生的生理心理特点,引导他们科学合理使用数字媒介,避免出现数字技术游戏化倾向,化整为零,细水长流,建立小单元体验区间和时长保护机制,严格控制上机长度和频度。实行耕作劳动量化考核与数字化阅读双轨制管理,一方面保证耕作实践不松懈,另一方面做好跨区域乡村信息资源互补工作,及时更新数据库,促成信息终端迭代升级,保证学生始终暴露在数字化最新研究成果之中。建立奖励机制,用数字化奖品替代实物,大力推行积分兑换制,用文化产品激活学生的文化认知,活跃整体文化氛围。

四、结语

耕读教育不能有所偏废,耕和读需放在同一水平考量,耕是读的对象化、工具化和实践化,读是耕的内省化、意识化和思辨化。所谓形而下者谓之器,形而上者谓之道。道和器两者相辅相成,相得益彰。若一味强调理论而忽视耕读劳动,则流于空泛,知行脱节;而一味强调劳动实践而忽略了理论素养的修习,则终将行而不远。一方面,乡村学生在劳动实践中积累了农耕经验,借助数字技术,获得劳动相关的文化知识,实现理论与实践双向印证功效。另一方面,数字技术赋予农耕劳动厚重历史意蕴和深刻文化内涵,学生在数字产品中体认农史农俗,家风家训,乡村文化等知识。努力探索乡村学校在新时代运用数字技术,推动耕读教育模式创新,教育治理向高效化和精准化转变,为学生提供丰富资源,弥补阅读资源的不足,促进耕读教育的全面立体发展,助力中国式教育现代化,让数字技术贯穿于乡村振兴的全过程,具有现实指导意义和理论建构意义。

参考文献:

[1]中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见[N].人民日报, 2021-02-22(001).

[2] 中共中央国务院关于关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见[N]. 人民日报,2022-02-23(001).

[3]习近平主持召开中央全面深化改革委员会第二十六次会议[EB/OL].http://www.gov.cn/xinwen/2022-06/22/content_5697155.htm,2022-7-30.

[4]完善中华优秀传统文化教育指导纲要[N].中国教育报, 2014-04-02(003).

[5]提升全民数字素养与技能行动纲要[EB/OL]. http://www.cac.gov.cn/2021-11/05/c_1637708867754305.htm,2021-11-05.

作者简介:王闻,男,湖北宜昌人,讲师,主要研究方向为英语教学法、翻译理论与实践。肖颖,女,湖北枝江人,二级教师,主要研究方向为英语教学法。

联系方式:湖北省宜昌市西陵区峡州大道16 号拉菲小镇2 号楼,13339786912

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)