问题链设计促进高学段数学深度学习的策略研究

郭利青

在小学数学学习中,问题链是指围绕特定知识主题或核心问题,精心设计的一组环环相扣、层层递进的问题序列。它不是零散问题的简单堆砌,而是通过问题间的逻辑关联,引导学生从浅入深、由表及里地探究数学知识。设计优质的问题链,犹如为学生搭建认知阶梯,引导学生在逐层探究中穿透知识表象,实现从知识接受到思维的进阶,促进学生深度学习,发展核心素养。

一、概念突破,情境助力问题链生成

通过情境式问题链的打造,能够激发学生对问题探究的热情和兴趣,帮助学生快速的进入到学习的状态,为学生理解基础数学概念奠定良好的基础[1]。在情境之中设置问题链,能够对学生产生持续探究的吸引力,让他们在趣味性的情境问题中探究数学的奥妙,掌握数学知识。

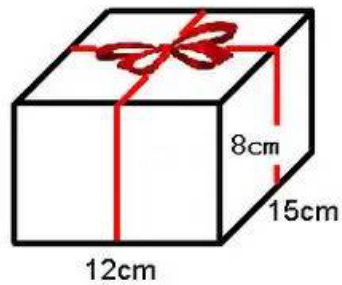

比如,在学习“长方体表面积”这一内容时,教师通过情境问题链的设计,为学生搭建从具体感知到抽象建构,突破概念的理解,实现深度学习。课的开始,创设这样的情境:“同学们,我们要在班里举办一场‘最美礼盒包装大赛’!选出最美设计师!”接着,动画演示情境图:这个长方体礼盒需全面包装,至少需要准备多大的包装纸?”然后让学生拿出课前准备好的长方体模具,摸一摸,说一说,明确问题实际要求的是表面积,围绕着“表面积”这一核心问题设计如下问题链:(1)同桌合作,长方体模具沿着棱剪开,各面需连在一起,在平面展开图中,分别标注“上、下、左、右、前、后、”这六个面,然后仔细观察,说一说你的发现。(2)观察展开图,你能想出哪些方法计算它的表面积?最优的方法是什么?”在此基础上,教师带领学生完成长方体表面积的公式推导。再提出问题(3):“当这个礼盒是正方体时,你能快速算这个礼盒的表面积吗?”引导学生利用长方体表面积的计算公式来进行正方体表面积的推导。最后,教师提出问题(4):“如果现在给礼盒设计一个包装袋(无盖,厚度忽略不计),需要准备多大的?”这种递进式的问题链设计,引领学生经历三维空间转化为二维空间,再回归到三维空间的学习过程,深度理解表面积到底是哪几个面的面积之和,整个教学过程发展了学生的空间观念和推理意识,进行了深度学习,提升了课堂效率 。

二、迁移运用,多样变式促进问题链丰富

基于深度学习的需求,教师不应该仅仅简单地将数学知识传授给学生,更要让学生能够将数学知识实现迁移运用,这样才能培养学生的创造性应用能力,提高学生解决数学问题的水平[2]。通过迁移式问题链的设计,教师可以帮助学生打破原有的学习模式,突破思维定势,从不同的角度对问题进行分析,从而实现数学思维的拓展和深化,促进深度学习。

比如,在六年级练习中,经常会出现这样的一道题:两根 1 米长的木棒,第 1 根木棒用

1  去了 ,第 2 根木棒用去了 米,剩下的木棒哪一根更长?”学生结合已有的学习经验,4会这样描述解题思路:第1 根木棒还剩下

去了 ,第 2 根木棒用去了 米,剩下的木棒哪一根更长?”学生结合已有的学习经验,4会这样描述解题思路:第1 根木棒还剩下  米;第2 根木棒还剩下

米;第2 根木棒还剩下  米。两根木棒一样长。学生解答完以后,其实这道题的学习并没有结束,教师可以继续设计问题(1):1 米长的木棒改为0.8 米,第 1 根木棒用去了

米。两根木棒一样长。学生解答完以后,其实这道题的学习并没有结束,教师可以继续设计问题(1):1 米长的木棒改为0.8 米,第 1 根木棒用去了  ,第2 根木棒用去了

,第2 根木棒用去了  米,剩下的木棒哪一根更长?(2)1 米长的木棒改为 4 米,第 1 根木棒用去了

米,剩下的木棒哪一根更长?(2)1 米长的木棒改为 4 米,第 1 根木棒用去了  ,第2 根木棒用去了1米,剩下的木棒哪一根更长?计算出正确答案后,教师结合前面三道题提出问题 3:“关于4它们的解答,你有什么发现?”不少学生表示两根木棍的长度对比结果不固定,答案可能大于、小于、等于,这跟给出的小棒的长度有关。随后,教师还可以继续提出探究性的问题 4:“现在要对一根木棒进行切割成两段,第一段长占总长的

,第2 根木棒用去了1米,剩下的木棒哪一根更长?计算出正确答案后,教师结合前面三道题提出问题 3:“关于4它们的解答,你有什么发现?”不少学生表示两根木棍的长度对比结果不固定,答案可能大于、小于、等于,这跟给出的小棒的长度有关。随后,教师还可以继续提出探究性的问题 4:“现在要对一根木棒进行切割成两段,第一段长占总长的  ,第二段长是

,第二段长是  米,哪一段更长?这一问题跟前面的问题又有什么不同?”通过这样的问题链设计,能够有效促进学生深度理解“量”与“率”的本质区别。通过“1 米,0.8 米,4 米”木棒长度的变化,即单位“1”发生变化,用去“率”对应的量会改变,但用去“米”的实际量始终不变。通过一道题设计一系列的问题链,多样变式,学生在解题中学会了迁移运用,掌握变与不变的关系,理解了量与率的对应关系,促进了深度学习。

米,哪一段更长?这一问题跟前面的问题又有什么不同?”通过这样的问题链设计,能够有效促进学生深度理解“量”与“率”的本质区别。通过“1 米,0.8 米,4 米”木棒长度的变化,即单位“1”发生变化,用去“率”对应的量会改变,但用去“米”的实际量始终不变。通过一道题设计一系列的问题链,多样变式,学生在解题中学会了迁移运用,掌握变与不变的关系,理解了量与率的对应关系,促进了深度学习。

三、实践应用,生活案例推动问题链落地

数学是一门应用性很强的学科,因此小学数学教师应该注重学生应用能力的培养,通过引导学生利用数学知识解决实际问题来实现深度学习,促进学生数学思维的形成[3]。教师可以借助问题链的方式,启发学生利用数学知识来探究生活中问题,为学生提供更多的数学实践机会,充分感受数学知识在现实生活中的价值和意义,从而帮助学生形成良好的应用意识,发展核心素养。

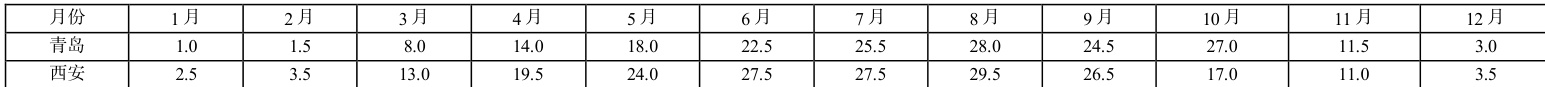

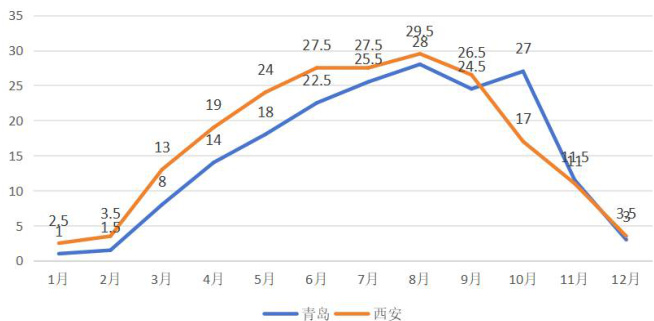

比如,在学习“复式折线统计图”这一内容时,教师借助生活中的数据统计应用案例,结合数学知识为学生设计问题链,帮助学生进一步深化对知识的理解。如:“同学们,暑假快到了,小明的家人想去旅行,现在有两个城市作为候选,一个是海滨城市青岛,一个是内陆城市西安。让我们来看看这两个城市去年全年的温度变化数据,帮助他们做出最佳的选择!”接着,教师分别向学生出示两座城市2024 年月平均气温数据表,并提出问题1:“哪个城市的夏天更凉爽?哪个城市的冬天更温暖?有没有什么办法能够更加直观的比较这两个城市的温度变化?”教师引导学生进行讨论,帮助学生回忆折线统计图的相关知识,让他们意识到通过折线统计图能够对一年的温度变化进行直观的展示。然后,教师提出问题 2:“如何将两个城市的温度变化合并在一张折线统计图上?通过认知冲突引出图例,根据图例绘制复式折线统计图,教师再提出问题 3:“根据绘制好的统计图,说一说哪个城市更适合避暑?学生通过讨论分析能够看到复式折线统计图在对比数据时的优势,并且能够结合统计图中的信息给出恰当的建议。问题链层层递进,不仅让学生经历了整理-描述-分析数据的过程,逐步形成统计观念,同时也培养了学生的数据分析意识,对决策做出判断的能力,帮助学生顺利实现了从知识掌握到素养形成的深度学习跃进。

图2 折线统计图

结语:

综上所述,在小学数学教学实践中,问题链作为一种教学策略,不仅能够有效引导学生实现从知识表层理解向深度建构跨越,还能有效促进学生高阶思维能力的发展,显著提升数学深度学习的实效性,助力学生实现数学核心素养的全面提升。

参考文献:

[1]龙笛. 基于高阶思维培养的小学数学问题链实施策略研究[J].数学之友, 2025,39(2):72-75.

[2]牛伟.巧借问题链,促进学生走向深度学习[J].数学小灵通(中旬刊),2025,(02):7-8.

[3]祝章强.以“问题链”为梯,促进学生深度学习——以“利率”教学为例[J].数学教学通讯,2025,(07):64- 65+68 .

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)