小儿轮状病毒肠炎的临床特征与并发症分析

刘丽琼

广南县人民医院 云南广南 653300

轮状病毒性肠炎是小儿急性腹泻的主要原因,尤其在 2 岁以下婴幼儿中发病率较高。通过口粪途径传播,临床表现为腹泻、呕吐、发热,严重可致脱水、电解质紊乱等并发症[1]。虽然疫苗接种降低了部分地区的感染率,但该病在全球范围内仍是重要的儿童腹泻致病因素[2]。本研究回顾分析某院 100 例住院患儿资料,探讨其临床特征、并发症及治疗效果,强调疫苗接种和早期治疗的重要性。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本研究纳入了 2024 年 4 月至 2025 年 1 月期间,在某医院儿科住院的 100例确诊为轮状病毒性肠炎的患儿。患者的纳入标准为:年龄在 0-5 岁之间,临床症状符合轮状病毒性肠炎的表现,并经病毒检测确诊为轮状病毒感染。排除标准包括:其他类型肠炎、免疫系统疾病、基础代谢疾病及合并其他严重疾病的患儿。

1.2 方法

1.2.1 诊断依据

所有患者均通过轮状病毒抗原检测或 RT-PCR 检测确诊。抗原检测采用免疫层析法,RT-PCR 用于病毒基因型确认。临床上,结合血常规和电解质检测等排除其他病因,确保诊断准确。

1.2.2 治疗方法

所有患儿接受补液治疗、对症处理和支持性治疗:

第一,补液治疗:轻度脱水者口服补液盐(ORS),中重度脱水者给予静脉补液(等渗生理盐水或乳酸林格液)。第二,对症治疗:使用抗呕吐药(如美托洛尔)和退烧药(如对乙酰氨基酚)缓解症状。第三,支持治疗:对电解质紊乱的患儿补充钾、钠等电解质,并通过静脉补充碳酸氢钠调整酸碱平衡。

1.3 观察指标

年龄:分析不同年龄组(如 0-6 个月、6-12 个月、1-2 岁、2-3 岁、3-5 岁)患儿的临床表现。

性别:比较男、女患儿的临床特征、并发症发生情况及治疗效果。

临床症状:记录并分析腹泻、呕吐、发热等症状的发生率与严重程度。

并发症:包括脱水、电解质紊乱、酸碱失衡等,观察其发生频率。

治疗效果:根据治愈率、住院天数等指标评估治疗效果。

1.4 统计学处理

采用SPSS 统计软件进行数据分析, P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 年龄分布与临床特征

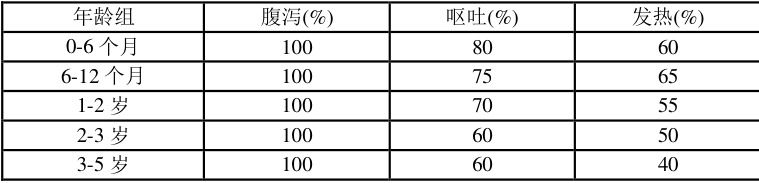

0-6 个月年龄组患儿15 例,占总人数的 15% ;6-12 个月 25 例,占 25% ;1-2岁30 例,占 30% ;2-3 岁 20 例,占 20% ;3-5 岁 10 例,占 10% 。不同年龄组的临床表现有显著差异。见表 1。

表1:不同年龄组患者的临床特征

2.2 性别分布与临床特征

研究中男性患儿 58 例,女性患儿 42 例。性别在临床表现和治疗效果上的差异不显著( (P>0.05), )。男、女性患儿的主要临床症状均为腹泻,呕吐和发热的发生频率无显著差异。两性别的并发症发生率也没有显著差异(男性患儿的并发症发生率为 62% vs 女性的 60% )。两性别的治疗效果相似,治愈率分别为 96% 和94% 。

2.3 临床症状的发生率与严重程度

腹泻是最常见的临床症状,发生率为 100% 。呕吐在 70% 的患者中出现,发热的发生率为 60% 。腹痛在 50% 的患者中发生。

腹泻: 90% 的患者腹泻次数超过10 次/天,且持续时间大多在 3-5 天之间。

呕吐:大多数患儿呕吐持续 1-2 天,少数患者呕吐超过 3 天。

发热:约 60% 的患者出现低烧( 38∘C 以下),少数患者有高热( 38.5°C 以上)

2.4 并发症的发生情况

脱水是最常见的并发症,发生率为 60% 。其中,轻度脱水占 35% ,中度脱水占 20% ,重度脱水占 5% 。

电解质紊乱:约 40% 的患者出现电解质紊乱,主要为低钠血症和低钾血症

酸碱失衡:约 15% 的患者出现酸中毒症状,部分重症患者需要静脉补充碳酸氢钠进行纠正。

2.5 治疗效果

大多数患儿接受对症治疗后恢复良好,治愈率为 95% 。

住院天数:住院天数的平均值为 3.5 天,住院时间最长为 7 天,主要集中在合并中度脱水的患儿。

并发症治疗:对于脱水严重的患儿,平均住院天数为 5 天,住院期间通过补液和电解质调整,治疗效果显著。

3 讨论

轮状病毒性肠炎是小儿急性腹泻的主要原因,尤其在 1 岁以下婴幼儿中发病率较高。本研究发现,1 岁以下儿童是主要发病人群,腹泻是最常见的临床症状,脱水是主要并发症。早期补液和对症治疗能够显著提高治愈率( 95% ),这些结果与现有文献一致,强调了早期治疗和疫苗接种在预防和控制轮状病毒性肠炎中的重要性。

1. 年龄与临床表现

本研究表明,1 岁以下婴儿是轮状病毒性肠炎的主要发病群体,占总患儿的50% 。这些患儿主要表现为频繁的呕吐和轻度腹泻。随着年龄的增长,患儿的免疫系统逐渐得到加强,症状通常会逐渐减轻,腹泻的严重程度较低,呕吐和发热的发生率也较少。这与文献中关于年龄相关免疫反应逐渐增强的规律相符,年纪较大的儿童临床症状往往表现得更轻。

2. 性别与临床特征

本研究中,性别对临床表现、并发症发生率和治疗效果的影响较小,男、女性患儿的临床症状(腹泻、呕吐、发热)和并发症(如脱水)的发生率没有显著差异( P>0.05 )。男、女性的治愈率分别为 96% 和 94% ,这表明性别对轮状病毒性肠炎的影响较小,与其他类似研究的结果一致。

3. 并发症与治疗效果

脱水是最常见的并发症,约 60% 的患儿出现不同程度的脱水。脱水的治疗效果与早期诊断和及时补液密切相关。治疗后,大部分患儿在 3-5 天内恢复,且通过补液和电解质平衡治疗,治愈率达到 95% 。重度脱水的患儿住院时间较长(平均 5 天),但经过及时治疗后恢复情况良好。

4. 疫苗接种的作用

轮状病毒疫苗的引入显著减少了该病的发生率,并减少了相关并发症的发生。尽管我国部分地区已开展疫苗接种,但在一些农村和偏远地区,疫苗接种率仍有待提高[3]。加强疫苗接种,尤其是在高风险地区的普及,对于减少轮状病毒性肠炎的发病率,降低儿童腹泻的负担具有重要意义[4]。

综上所述,轮状病毒性肠炎主要影响 1 岁以下儿童,腹泻为主要症状,脱水为常见并发症。早期治疗可显著提高治愈率,疫苗接种应加强推广。

参考文献

[1]李华.小儿轮状病毒肠炎临床特点及并发症分析[J].中国实用儿科杂志,2022,37(5):368-370.

[2]王芳轮状病毒性肠炎患儿的临床观察与护理对策[J].临床儿科杂志,2021,39(4):312-315.

[3]赵敏.小儿轮状病毒感染流行病学及预防措施研究[J].中华流行病学杂志,2023,44(3):287-290.

[4]王丽,张磊.小儿轮状病毒性肠炎临床特点及护理对策分析[J].中国实用儿科杂志,2023,38(6):450-453.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)