空心光缆与传统光缆技术对比研究

高也

中国民用航空华北地区空中交通管理局

1. 引言

光通信作为现代信息社会的基石,其核心传输介质——光纤的技术演进始终是科研与产业关注的焦点。传统玻璃芯光纤凭借全反射原理实现了高速、大容量的信号传输,但受限于材料本征特性(如瑞利散射、非线性效应),在传输距离和时延方面逐渐显现瓶颈。近年来,空心光缆因采用空气或惰性气体作为纤芯,结合光子带隙导波等创新机制,展现出突破传统光纤性能极限的潜力。本文将从技术原理、传输特性、制造工艺及跨领域应用四方面展开深入分析

2. 技术原理对比

2.1 传统光缆技术原理

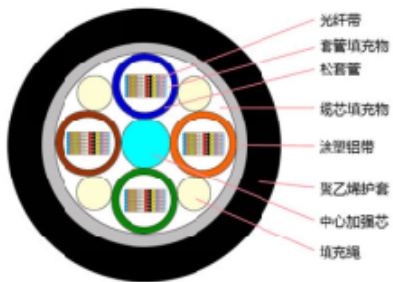

传统光缆以石英玻璃为纤芯,包层折射率略低于纤芯,通过全反射原理约束光信号传播。具体机制如下:

1. 全反射条件:当光从高折射率介质(纤芯)射向低折射率介质(包层)时,若入射角大于临界角( θc= arcsin(n2/n1)),光将发生全反射并沿纤芯持续传播。

2. 信号衰减:光在玻璃中传播时,因材料密度波动(瑞利散射)和吸收损耗(如杂质吸收)导致信号衰减,典型损耗约为0.14–0.20 dB/km。

3. 非线性效应:高功率光信号在玻璃中易引发克尔效应、自相位调制等非线性失真,限制系统容量与传输距离。

示意图:传统光缆结构(纤芯+包层+涂覆层)。

2.2 空心光缆技术原理

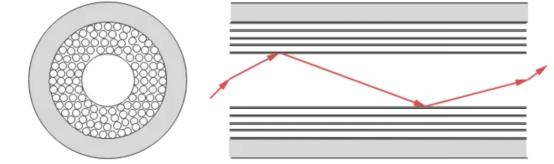

空心光缆以空气或惰性气体为纤芯,包层由周期性微结构(如硅细丝网)构成,通过光子带隙导波效应限制光传播。其核心机制包括:

1. 光子带隙效应:包层微结构形成周期性折射率分布,产生光子带隙,阻止光在包层中传播,仅允许特定波长的光通过带隙进入纤芯。

2. 低损耗传输:光在空气中传播时,瑞利散射损耗显著低于玻璃(空气折射率n≈1,散射截面更小),理论损耗可低至0.1 dB/km 以下。

3. 抗非线性特性:空气纤芯中光与介质相互作用弱,非线性效应比传统光纤低3–4 个数量级,支持更高功率传输。

示意图:空心光缆结构(空气纤芯 + 微结构包层)及光子带隙导波路径。

3. 传输特性对比

3.1 传输距离优势

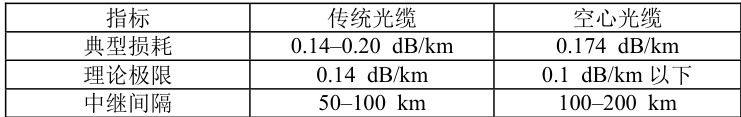

1. 低损耗延长中继距离:传统光缆因瑞利散射限制,长距离传输需频繁中继放大;空心光缆理论损耗可低至0.1 dB/km,中继间隔可延长至传统光纤的2 倍以上。例如,1000 公里传输中,空心光缆仅需1 次中继,而传统光纤需5 次。

2. 高功率传输能力:空心光缆的非线性效应弱,允许更高的入纤光功率(如千瓦级激光),进一步减少中继需求。

3.2 传输损耗优势

1. 材料损耗差异:

· 传统光缆:瑞利散射损耗为主导,与玻璃折射率波动相关,典型损耗 0.14–0.20 dB/km。

· 空心光缆:空气散射损耗极低(约 0.001 dB/km ),总损耗实验值达0.174 dB/km,接近传统光纤水平。

2. 理论极限对比:

· 传统光纤:受材料本征限制,理论损耗极限约 0.14dB/km

· 空心光纤:理论损耗可突破0.1 dB/km,且可通过优化微结构进一步降低。

4. 制造工艺与挑战

4.1 制造工艺复杂性

空心光缆需精确控制微结构孔径与排列,拉丝工艺复杂,成本较高。例如,光子晶体包层的周期性微孔需通过激光刻蚀或化学腐蚀实现,工艺误差可能导致光子带隙失效。相比之下,传统玻璃光纤拉丝工艺已高度自动化,成本可控。

4.2 机械性能与耐久性

空心光缆的机械强度较弱,易受弯曲、拉伸等外力影响,需额外增强包层结构或采用新型材料(如碳纳米管)。而传统光纤通过掺杂锗、磷等元素优化石英玻璃性能,机械稳定性更优。

4.3 标准化进程滞后

当前行业缺乏统一标准,不同厂商的空芯光纤产品在接口、性能参数(如波段支持范围)上存在差异,制约大规模商用。例如,微软与中国电信虽已启动测试,但标准化仍需产业链协同。

4.4 成本与量产难题

空心光缆的制造成本约为传统光纤的 5-8 倍,主要源于精密微结构拉丝工艺和稀有材料(如氘气)的使用。目前实验室条件下,单次拉丝长度可达15 公里,但连续生产稳定性仍需提升。

5. 跨领域应用扩展

5.1 量子通信与传感

空心光缆的低非线性特性可减少量子信号失真,提升量子密钥分发(QKD)距离与稳定性。其超宽频段(覆盖O/S/E/C/L/U 波段)亦适用于环境监测、生物医学传感等场景。

5.2 激光医疗与工业

空心光缆可传输千瓦级激光,应用于眼科手术、工业切割等高精度领域,减少材料损伤风险。例如,飞秒激光通过空心光缆传输后,脉冲能量衰减可控制在1%以内。

5.3 智能交通与能源

在自动驾驶、电网监测等场景中,空心光缆的低时延(3.46 μs/km)可提升系统响应速度,支持实时数据传输与决策。

5.4 太空与极端环境

空芯光纤抗辐射性能优异,已应用于卫星通信和核反应堆监测,其空心结构可减少辐射对光信号的干扰。

6. 未来发展趋势

6.1 技术优化方向

1. 损耗进一步降低:通过优化微结构包层设计,理论损耗有望突破0.1dB/km。

2. 多材料融合:探索硅-玻璃复合包层结构,平衡损耗与机械强度

3. 智能化制造:引入AI 算法优化拉丝工艺,提升良品率。

6.2 市场应用预测

· 短期(2025-2030 年):数据中心互联、金融高频交易等场景率先商用,预计部署规模达5000 公里/年。

· 长期(2030 年后):跨洋通信、6G 网络及量子互联网逐步采用,成为主流传输介质。

7. 结论

空心光缆通过颠覆性导光机制,在传输距离、损耗及抗非线性方面显著优于传统光缆。其低损耗特性(理论极限 0.1 dB/km 以下)和超宽频段支持,为长距离、高带宽通信提供了新路径。尽管当前制造成本与技术成熟度仍制约其大规模应用,但随着材料科学与微纳加工技术的进步,空心光缆有望在 2030 年前后逐步替代传统光纤,成为下一代光通信的核心介质。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)