如何用数学揭开分配真相?

杨锋述

云南省昭通市彝良县小草坝镇中心小学 657611

一、教学背景与设计理念

(一)教材分析

《鸽巢问题》是人教版小学数学六年级下册第五单元内容,属于“数学广角”板块,核心是通过具体情境抽象出数学模型,理解“当物体数量多于容器时,至少有一个容器包含两个或以上物体”的基本原理,这个问题不仅是组合数学的基础,更是培养逻辑推理能力、模型思想的重要载体。

(二)学情分析

六年级学生正处于从具体形象思维向抽象逻辑思维过渡的关键阶段,虽已具备初步的逻辑推理能力,能通过观察和简单归纳发现规律,但对“必然性”(一定发生)与“可能性”(可能发生)的区分仍显模糊,容易将偶然现象与必然结论混淆,所以在教学中需充分结合生活化案例,如“将 3 个苹果放入2 个抽屉,必然有一个抽屉至少有 2 个苹果”,通过直观操作让学生亲历“无论怎么放,结果都相同”的过程,强化对“必然性”的感知,还要设计对比实验(如“2 个苹果放入 2 个抽屉”的可能性结果),引导学生辨析差异,逐步建立“条件决定结论”的理性认知。

(三)设计理念

以“问题驱动—问题探究—问题模型构建—生活应用拓展”为主线,融合情境教学、小组合作、信息技术等手段,让学生在“做数学”中体验“从具体到抽象”的思维过程,感悟数学的严谨性与实用性。

二、教学目标

·知识与技能

理解鸽巢原理的基本形式:通过具体情境与直观操作,学生要能够准确描述“当物体数量多于容器数量时,至少有一个容器中包含不少于两个物体”的规律,如通过“4只鸽子飞进 3 个鸽巢”的案例,理解“无论如何分配,至少存在一个鸽巢内有 2 只或以上鸽子”的必然性,并能举一反三,推广至类似情境(如5 支笔放入 4 个盒子)。

应用鸽巢原理解释现象与解决问题:学生要能够识别生活中符合鸽巢原理的场景(如班级学生生日月份分布、图书分配等),并运用数学语言解释其本质,还要能通过建立“物体—容器”模型,解决简单的实际问题,如计算“至少需要多少次尝试才能保证取出同色球”“最少多少人中必有两人属相相同”等,培养数学应用的灵活性。

·过程与方法

经历数学探究过程:通过动手分铅笔、记录数据、对比分析等操作活动,让学生亲身经历“观察现象—提出猜想—验证结论—归纳规律”的完整探究链条,体会数学发现的一般方法。

发展高阶思维能力:在操作与讨论中,学生应逐步学会从具体实例中抽象出数学模型,培养出逻辑推理能力,还要通过“最不利原则”的分析,提升逆向思维与问题转化意识,而在变式练习中,则要锻炼模型思想的迁移与应用能力。

·情感态度与价值观

感悟数学与生活联结:通过魔术揭秘、生日问题等趣味案例,学生要感受数学并非枯燥公式,而是解释现实世界的工具,激发主动探究的兴趣。

体会数学之美与严谨性:在归纳鸽巢原理的简洁表达式(如“至少数=商+1”)过程中,让学生领略数学的抽象美与确定性,而后通过严格验证与反例思考,培养学生实事求是、严谨求证的科学态度。

三、教学重难点

重点:理解鸽巢原理的本质,建立“物体数÷容器数=商……余数”的数学模型。

难点:用鸽巢原理解释“至少”问题,理解“最不利原则”的应用。

四、教学准备

教具:纸盒(鸽巢)、铅笔(鸽子)、扑克牌、多媒体课件(含动态演示)。

具:每组4 个盒子、12 支铅笔、记录单。

五、教学过程(40 分钟)

·环节一:情境导入——从生活现象中发现问题(5 分钟)

魔术揭秘:

教师表演“猜牌魔术”:随机抽取 5 张牌,其中至少有 2 张花色相同。提问:“为什么老师能提前知道结果?数学中隐藏着什么规律?”

生活实例:

展示图片:3 个苹果放入2 个抽屉,至少有一个抽屉有2 个苹果。

引导学生用“如果……那么……”句式描述现象,初步感知“必然性”。

设计意图:通过魔术与生活案例激发好奇心,明确探究方向·环节二:操作探究——在动手实践中构建模型(15 分钟)

活动1:铅笔入盒实验

任务布置:

每组将4 支铅笔放入 3 个盒子,记录分配结果提问:“是否存在所有盒子都只有1 支铅笔的情况?为什么?”小组合作

学生操作并填写记录单,教师巡视指导。

展示典型结果:

情况 1:(2,1,1)情况 2:(2,2,0)情况 3:(3,1,0)

归纳结论

引导学生发现:无论怎么放,至少有一个盒子有2 支铅笔。

板书核心结论:4 支铅笔→3 个盒子→至少2 支同盒。

活动2:数据拓展与规律提炼改变条件

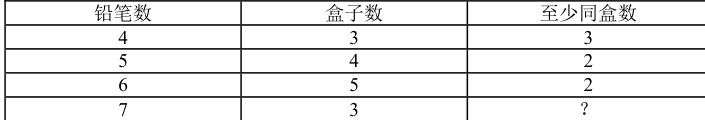

提问:“如果是 5 支铅笔放入4 个盒子呢?6 支笔放入5 个盒子呢?”学生猜想并验证,填写表格:

发现规律

引导学生总结:物体数=容器数×商 + 余数,至少数=商 +1 (当有余数时)。

举例验证:7 支铅笔放入3 个盒子 7÷3=2 ……1→至少 2+1=3 支同盒。

设计意图:通过具体操作与数据对比,抽象出数学模型,突破“至少”问题的理解难点。

·环节三:模型深化——从具体到抽象的思维跃迁(10 分钟)

活动3:鸽巢原理的数学表达

符号化建模

引入字母表示:将“铅笔”视为“物体” (n) ),“盒子”视为“容器” τ(m) ),则至少数 τ=Γn/Γm ⌉(向上取整)。

对比算式与操作结果,验证模型普适性。

最不利原则分析

提问:“为什么必须考虑最坏情况?”

以“13 人中至少有2 人生日同月”为例,演示如何通过“假设 12 人各占1 月,第 13人必重复”来推理。

活动4:变式练习与思维拓展

基础题

“11 只鸽子飞进4 个鸽巢,至少有几只飞进同一巢?”

学生独立解答,同桌互评。

提升题

“把红、黄、蓝三种颜色的球各 5 个放入一个盒子,至少取多少个球才能保证有 2个同色?”

引导转化问题:将“颜色”视为“容器”,应用鸽巢原理。

设计意图:通过符号化表达与变式训练,深化对模型本质的理解,培养灵活应用能力。

·环节四:应用拓展——用数学眼光观察世界(8 分钟)

回归魔术揭秘

解释扑克牌魔术:4 种花色相当于4 个“鸽巢”,5 张牌相当于“物体”,故至少 2 张同花色。

生活问题解决

案例1:学校图书馆有127 本图书分到6 个班级,至少一个班分到多少本?

案例2:任意 367 个人中,至少有几人生日相同?(结合闰年知识)

跨学科联系

介绍鸽巢原理在计算机科学(哈希冲突)、密码学(鸽巢攻击)中的应用,拓宽学生视野。

设计意图:通过真实问题与跨学科链接,体会数学的实用价值,激发持续探究欲望。

·环节五:总结反思——在回顾中提升认知(2 分钟)

学生分享

提问:“今天你学到了什么?鸽巢原理可以解决哪些问题?”

教师升华

强调:“数学是描述规律的钥匙,鸽巢原理让我们学会用确定性眼光看待不确定性问题。”

六、分层作业设计

基础层:完成练习册第5、6 题(直接应用鸽巢原理)。

提高层:设计一个生活问题,用鸽巢原理解释并解答。

挑战层:探究“如果物体数少于容器数,结论是否成立?”(如 3 支铅笔放入 4 个盒子)

七、板书设计数学广角——鸽巢问题核心模型:物体数  容器数 Σ=Σ 商……余数至少数 Σ=Σ 商 +1 (余数≠0 时)

容器数 Σ=Σ 商……余数至少数 Σ=Σ 商 +1 (余数≠0 时)

关键原则:考虑最不利情况

应用步骤:

1. 确定“物体”与“容器”2. 计算商与余数3. 得出“至少”结论八、教学反思

本教学设计以“情境—操作—建模—应用”为核心,利用生活化情境激发学生的兴趣,让学生动手操作深化感知,利用抽象建模提炼规律,运用实际应用内化能力,层层递进化解鸽巢原理的抽象性难题,所以实际操作中需严格控制时间,避免低效重复,要对“余数为 0”的情况需单独强调(如 6 支铅笔放入 3 个盒子,至少数=商=2),还应借助几何画板动态演示“物体分配过程”,增强直观性。如此,通过本课学习,学生不仅能掌握鸽巢原理,更能体会“数学是思维的体操”这一深刻的内涵。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)