气候危机下中国灾难电影的共同体影像构建策略研究

杨杨 白丽娜 王婷婷

1湖北文理学院 441053 2安徽师范大学 241002

“灾难片通常是以自然界、人类,或幻想的外星生物给人类社会造成的大规模灾难为题材,以恐怖、惊慌、凄惨的情节和灾难性景观为主要观赏效果的电影类型。”[1]灾难电影描绘的事件是威胁人类生存灭绝程度的全球性灾难[2]。根据灾难的性质可以简单区分为三类:一是自然灾难电影,涉及天灾和救援主题;二是社会灾难电影,灾难来自于人祸或者社会原因;三是科幻末日灾难片,涉及生态、外星人、传染病等灾难。[3]基于灾难电影的定义,气候灾害是指由气候原因引起的自然灾害,主要包括干旱灾害、洪涝灾害、大风灾害(包括台风、狂风、风暴潮)等,以及由此引起的土地沙漠化、沙尘暴、盐碱化、山体滑坡、泥石流、农作物生物灾害等。[4]这类影片以气候灾难为核心事件,借助震撼的视听奇观,营造突如其来的破坏性氛围,强调人类在自然面前的脆弱与无力,通过角色的逃生与救援行为,在叙事中嵌入生态危机、人与自然的关系、集体互助等议题。

一、中国气候灾难电影发展概述

中国第一部气候灾难电影是 1960 年的《十级浪》,该片讲述了803 舰在执行运送任务的途中遇到了十级浪,最终克服困难、完成任务的故事。虽然这部电影对灾难景观的呈现比较粗糙,但是却体现了工、农、兵一体的国家共同体形象。十七年时期的气候灾难电影《战洪图》《冰河死亡线》,灾难仅作为叙事展开的背景,在主题表达上更侧重强调人定胜天的观念。此后,电影《大风警报》(1992)讲述的是大风过境后,在海上营救小女孩的故事,也延续了这一创作风格。

新世纪以来,电影数字制作技术水平不断提高。2008 年的《超级台风》被称为中国第一部灾难大片,该电影采用数字技术展现了军民协力抗击台风的场景。这一时期的电影,如《惊涛骇浪》《冰雪11 天》《冰雪同行》《南方大冰雪》等大多根据真实事件改编,制作技术有所进步,但灾难图景的奇观化展示仍显不足。2019 年《流浪地球》横空出世,气候灾难元素被融入到科幻灾难中。

(一)样本选择

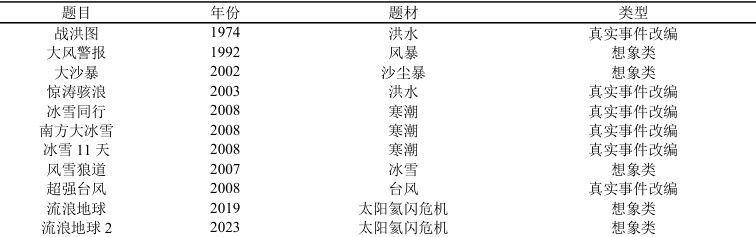

本文样本收集过程为,首先建立气候灾难电影的样本选择标准:第一,影片核心灾难类型必须属于由气候或气象因素引发的灾难,包括但不限于:台风、暴雨、洪水、雪灾、沙尘暴、气候突变等。第二,灾难应为电影中主要叙事冲突的核心,而非背景或次要事件。影片叙事应紧密围绕面对气候灾难这种极端情境中的救援与社会应对行为展开。第三,本研究排除气候灾难网络大电影。具体收集过程为:在豆瓣上选取电影类型为灾难,地区标记为中国大陆。然后去除网络大电影,最终选择出以下样片:

(二)中国气候灾难电影的创作特征

1.选材聚焦真实事件

根据以上统计,国内气候灾难电影多聚焦具有重大影响的真实灾难事件。如《战洪图》故事原型为河北省静海县王口镇段堤村抗洪,《惊涛骇浪》背景原型是1998 年的长江、松花江、嫩江流域发生的特大洪涝灾害,《冰雪11 天》《冰雪同行》《南方大冰雪》讲述的是2008 年特大冰雪寒潮下发生故事。

2.集体英雄人物形象

不同于好莱坞式的英雄神话,中国气候灾难电影人物形象塑造主要呈现两个特征:一是职业人物形象,例如警察、军人、消防员等。例如《战洪图》《惊涛骇浪》中的军人形象,《冰雪11 天》《冰雪同行》中的警察形象等。二是群像化的人物。中国气候灾难电影的群像化人物不仅是和灾难正面对抗的职业化群像,同时也包括普通民众群体。例如《南方大冰雪》中为了帮助孕妇顺利生产的村民们,《冰雪11 天》中帮助警察度过难关的“小黄帽”等小人物群体。

3.价值表述

中国气候灾难电影侧重展现极端环境下的“集体行动”与“制度响应”。叙事往往围绕基层组织、救援力量、军民协作等群体角色展开,通过协同抗灾、共克时艰的场景构建“人民共同体”,进一步体现出灾难中的民族凝聚力和国家能力。例如《战洪图》展现了兵民一家亲,《冰雪十一天》强调舍小家为大家,《流浪地球》展示人类命运一体的观念。此外,在气候灾难电影中都展现出家园的破坏、生存空间的挤压,凸显出日益严峻的全球气候问题,这些生态议题都召唤着人与自然的和谐共生。

二、中国气候灾难电影共同体类型与叙事策略

1.情感共同体

中国灾难电影的情感共同体是一种共情、共鸣或共振的情感体验。电影中的情感共同体一般是文本内部情感的多样性和统一性,也可以是电影中的情感与观众情感的共鸣。[5]中国气候灾难电影中情感共同体的形成是基于共同面临的气候变化和灾害挑战,一群人由于面临相似的困境而形成的联结。在情感共同体中,成员之间通过情感共鸣和情感交流建立联系,共同分享彼此的情感,形成一种共同感和认同感。

在电影中,情感的认同最开始可能是基于血缘共同体建立的。但随着灾害的发生和持续演变,需要一个更具包容性的共同体去统摄区域内个人情感的表达。这时所形成的情感共同体可以提供情感支持和情感安全感,帮助人物减轻孤独感和恐惧感。同时,情感共同体的形成也为激发人物共同的行动提供叙事动力。值得一提的是,灾难电影中的情感共同体是促进国家认同的重要组成部分。其中,次要人物的情感共同体对推动观众认同起着重要作用。次要人物在灾难发生初期处于无序、混乱的状态,在情节发展中层层推进,出现群体情绪极化,最终在主要人物解决灾难后实现群体情感认同。在群体心理层面,次要人物的“无序-极化-认同”轨迹映射了真实灾难中社会心理的演变规律。这种情感的转化,不仅构成了灾难电影叙事的情感张力,更在潜移默化中完成了对国家认同的隐性建构。

2.职业共同体

职业共同体既蕴含了某种专业的社会控制模式,又指向了某种职业话语。它的建构既可以反映某个职业群体的专业特征,呈现它的专业化过程,折射它的社会功能、结构与工作常规,以及专业生态系统内的管辖权争夺,又能够在特定的时空条件下彰显这个群体的话语权威。[6]中国气候灾难电影的人物形象大多是军人、警察、消防员等职业形象。如电影《惊涛骇浪》展现出军人在对抗洪灾中所表现出的高度自觉的政治意识、强烈的集体主义精神和高尚的道德情操。他们以岗位职责为基础,在灾难中展现舍己为人、冲锋在前的职业伦理,构建出高度组织化、纪律化的集体形象,代表国家治理的基层执行力,成为促进国家形象传播的重要符号。

3.家国共同体

中国灾难电影通过家国同构的叙事策略,将个体命运嵌入国家话语体系。首先,家庭是以血缘、亲情为纽带的基本情感单元。灾难成为家庭重建、亲情修复的契机。影片常以家庭离散与重逢为情感切口,用亲情羁绊唤醒集体记忆,将私人情感升华为对国家的认同。其次,影片中的职业群体成为国家意志的符号化代表,其行动逻辑源于职业伦理与国家使命的双重驱动。伴随着灾难的解决,唤起了观众对政府救援的信任感与归属感。

4.人类命运共同体

在应对灾难的过程中,电影强调各国力量的联合与协作。如《流浪地球》中各国共同建造行星发动机,众多国家的宇航员共同执行危险的太空任务,在关键时刻相互支持、配合,体现出人类在灾难面前摒弃国界与分歧,团结一心的价值理念,这是对“人类命运共同体”的具象化表达,传递出和平、平等、互助等普世价值观。

综上所述,这四类共同体叙事在中国灾难电影中构成一种多层次、互为支撑的叙事系统。从家庭到职业、从一国到全人类,影片通过情感、责任与主流价值的不断嵌套,最终强化了中国式集体主义精神与国家文化认同的叙事逻辑。

三、中国气候灾难电影共同体视听构建策略

(一)空间建构策略

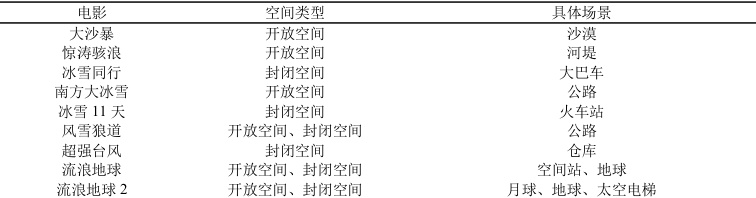

空间叙事是一种创作方法,是以艺术家对空间的选择、加工、创造为基础,突出电影空间的作用,把空间作为推动电影叙事的主要手段,最终建构出完整叙事作品的创作方法。[7]按照电影中主要情节所处的空间,可以分为开放空间和封闭空间。

中国气候灾难电影的封闭空间和开放空间在叙事上呈现着不同的作用。封闭空间(如地下城、避难所、机舱、溶洞)是抵御灾害的物理屏障,其有限性与封闭性制造了生存资源的稀缺与人际互动的高密度,反而成为情感联结与文化认同的强化场域。开放空间是灾害的蔓延场与共同体的联结场。开放空间,如:城市街道、荒野、海洋、太空等是灾难直接显现的场所。在开放空间中,灾害的扩散不受人为控制,所有个体均暴露于同等威胁之下。开放空间为救援力量的集结与行动提供了物理基础。

(二)场面调度建构策略

场面调度包括空间布局、人物位置、镜头运动等,通过视觉化的空间编排与群体互动,将个体行动整合为集体叙事,从而强化“共同体”意识。其核心逻辑在于通过物理空间的聚合与视觉符号的共享,将分散的个体转化为具有共同目标的群体,最终指向“命运相连”的共同体想象。在封闭空间中,通过紧凑的空间布局与人物站位设计,压缩个体之间的物理距离,迫使角色产生肢体接触或眼神交流,以此催化情感共鸣与集体认同。在开放空间中,通过广角、俯拍镜头、横向调度等与演员群体队列的集体调度(如奔跑、救援、撤离)展示动作奇观、运动奇观,通过全景式、群体视角制造出灾难下群体协作的宏观景观。这种集体调度将个体行动纳入统一节奏,形塑出视觉上的共同体存在。

(三)听觉建构

在灾难电影中,声音不仅是传递信息的工具,更是一种强大的情感纽带与文化媒介。它通过多维度的声音设计,将个体经验转化为集体记忆, 塑造观众与 的情感共鸣, 最终构建出一个超越物理空间的共同体。灾难的抽象性与不可预测性,需要 符号语言”。灾难发生时,环境音效的变化是最早的预警信号。这种声 □4 灾难的来临。另一方面,群体脚步声、警报声、呼喊声等集体性声音元 共同营造出 种场景真实、情绪联动的氛围。观众与角色通过声音体验恐惧、希望与牺牲,将角色的个体情感升华为观众可感知、可共情的集体情绪。

中国气候灾难电影通过灾难叙事有效营造出多层次的“共同体”想象,无论是以家庭为单位的命运共担,还是以国家为核心的集体协作,影片普遍强调个体在灾难面前的互助精神与情感联结,从而强化了主流价值观的传播与社会凝聚力的建构。这类影片借助极端环境中的共情动员与群体救援,塑造出一种“人类命运共同体”式的伦理框架,在情感表达和国家形象建构方面发挥了积极作用。然而,影片在科学理性层面的表达相对薄弱。多数作品淡化了对生态议题的深入探讨,也较少呈现灾难预警机制、气候科学知识或社会应急体系的理性分析与批判,缺乏对制度性回应的情节展开。灾难的成因往往被自然化或情绪化处理,科学机制的缺席削弱了影片对气候危机深层结构的揭示,也限制了其在公众环境意识与科学素养提升方面的潜力。

参考文献:

[1]郝建.类型电影教程[M].上海:复旦大学出版社,2011.

[2][美]Montano S,Carr J.The landscape of disaster film,2000–20[J].Disasters,2022(02).

[3]张慧瑜.《紧急救援》:多类型融合与社会治理电影[J].电影艺术,2021(01).

[4]余新忠,夏明方,梅雪芹,郭方,高国荣.自然灾难史:思考与启示[J].史学理论研究,2003(0

[5]饶曙光,刘晓希.抒情传统与诗性正义:共同体美学视域下的中国电影叙事伦理[J].广州大学学报(社会科学版),2020(03).

[6]周睿鸣,徐煜,李先知.液态的连接:理解职业共同体——对百余位中国新闻从业者的深度访谈[J].新闻与传播研究,2018(07).

[7]陈岩.论电影空间叙事的几种美学倾向[J].当代电影,2015(03).

课题基金情况:

本文系 2024 年度湖北省哲学社会科学研究项目《中国叙事话语构建视域下灾难电影国家形象认同研究》(项目编号:24Q059);安徽省高等学校科学研究项目(哲学社会科学/重点)《后疫情时代红色电影文化传播对海外留学生国家认同的影响研究》(项目批准号:2022AH050154)阶段性成果。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)