生态保护红线在国土空间规划审查中的刚性约束与弹性平衡

贺毅

桃江县自然资源局 413400

一、引言

随着我国经济社会的飞速发展,资源环境面临愈发严峻的约束,生态环境保护与经济社会发展之间的矛盾逐渐凸显。在此背景下,生态保护红线应运而生,成为应对这一矛盾的关键举措。国土空间规划作为国家空间发展的蓝图指引以及可持续发展的空间规划遵循,是各类开发、保护与建设活动的重要依据。在国土空间规划审查环节,如何妥善处理生态保护红线的刚性约束与弹性平衡之间的关系,以契合经济社会发展的动态需求,成为当前亟待攻克的关键问题。

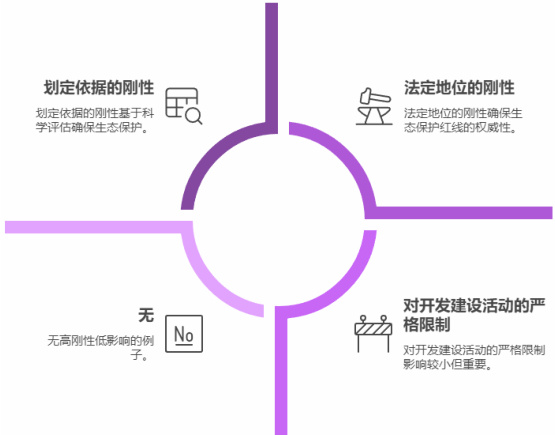

二、生态保护红线在国土空间规划审查中的刚性约束体现

(一)法定地位的刚性

生态保护红线有着明确的法律依据与政策支撑。相关法律法规清晰界定了其法律地位,将其作为国土空间规划编制与实施的重要基石。在国土空间规划审查过程中,必须严格恪守生态保护红线的法定要求,任何与之相悖的规划内容都将被判定为无效。这种法定地位的刚性,有力地保障了生态保护红线在国土空间规划中的权威性与不可侵犯性。

(二)划定依据的刚性

生态保护红线的划定建立在科学严谨的生态评估与研究成果之上。综合考虑生态系统完整性、生态功能重要性以及生态环境敏感性等多方面因素,借助一系列科学方法和技术手段确定其范围与边界。在国土空间规划审查时,必须以划定的生态保护红线为基准,对各类空间布局和开发建设活动展开严格审查。

(三)对开发建设活动的严格限制

生态保护红线区域内严禁各类不符合主体功能定位的开发建设活动,对重要生态功能区实行最严格的保护制度。在规划审查中,要坚决杜绝大规模工业开发、城镇建设等活动,特殊情况占用需严格论证审批并采取修复补偿措施。

三、实现生态保护红线弹性平衡的必要性

(一)适应经济社会发展的动态需求

经济社会持续发展变化,新发展理念、产业模式与技术手段层出不穷。在国土空间规划审查里,若过度聚焦生态保护红线的刚性约束,而轻视经济社会发展的动态需求,规划将丧失灵活性与适应性,进而阻碍区域经济社会发展。所以,要在确保生态安全的基础上,达成生态保护红线的弹性平衡,为经济社会发展预留空间,使规划能顺应时代发展潮流,满足经济社会不断变化的需求。

(二)提高规划的科学性和可操作性

国土空间规划是复杂的系统工程,需统筹生态、经济、社会等多方面因素。若生态保护红线的约束过于刻板,规划就可能与实际情况脱节,难以落地实施。实现弹性平衡后,能依据不同区域的特性与发展需求,对生态保护红线的管控要求进行差异化设定,让规划更贴合实际,更具科学性与可操作性,提升规划的实施效果。

(三)促进生态环境保护与经济社会发展的协调共进

生态环境保护与经济社会发展相互依存、相互促进。实现生态保护红线的弹性平衡,能在保障生态环境质量的前提下,合理引导资源要素优化配置,推动绿色产业发展,实现二者良性互动。如在生态保护红线周边发展生态旅游、生态农业等绿色产业,既能促进经济增长,又能强化生态环境保护。

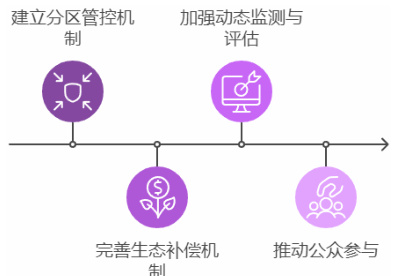

四、生态保护红线在国土空间规划审查中实现弹性平衡的路径

(一)建立分区管控机制

依据生态保护红线内不同区域生态功能重要性与生态环境敏感性,将其划分为核心保护区和一般控制区。核心保护区执行最严保护制度,严禁一切与生态保护无关的开发建设活动;一般控制区在严守生态环境底线前提下,允许开展不破坏生态功能的有限人为活动。此分区管控机制实现差异化管控,既筑牢生态安全屏障,又为经济社会发展预留弹性空间。

(二)完善生态补偿机制

针对因生态保护红线管控受损的地区和群体,构建完善生态补偿机制。通过财政转移支付、生态产业扶持等手段合理补偿生态保护者,激发其积极性。同时,鼓励社会资本参与生态保护修复,形成多元投入机制。这有助于缓解生态保护与经济发展的矛盾,实现弹性平衡。

(三)加强动态监测与评估

借助现代信息技术,建立动态监测体系,实时掌握红线内生态环境与开发建设情况。定期评估实施效果,依结果调整管控策略,确保红线有效性与适应性。

(四)推动公众参与

公众是生态环境保护的重要力量。在规划审查中,应广泛听取公众意见,提高其认知度与参与度,鼓励参与划定、实施与监督,为弹性平衡提供新思路。

五、保障生态保护红线刚性约束与弹性平衡的措施

(一)加强法律法规建设

进一步完善与生态保护红线相关的法律法规,明确生态保护红线的管理主体、职责权限和法律责任。加大对违法违规行为的惩处力度,提高违法成本,确保生态保护红线的刚性约束得到有效落实。同时,在法律法规中明确弹性平衡的相关原则和要求,为生态保护红线的弹性管理提供法律依据。

(二)强化部门协同配合

生态保护红线的实施涉及多个部门,需要加强部门之间的协同配合。建立健全部门间的沟通协调机制,加强信息共享和业务协同,形成工作合力。在国土空间规划审查中,各相关部门应按照职责分工,共同做好生态保护红线的审查和监管工作,确保生态保护红线的刚性约束与弹性平衡得到有效保障。

(三)提升技术支撑能力

加强生态保护红线相关的技术研发和应用,提高生态评估、监测、预警等方面的技术水平。利用大数据、人工智能、遥感等先进技术手段,实现对生态保护红线的精准管理和科学决策。同时,加强对相关技术人员的培训,提高其业务能力和素质,为生态保护红线的刚性约束与弹性平衡提供技术保障。

(四)加强宣传教育

通过多种渠道和方式,加强对生态保护红线的宣传教育,提高全社会对生态保护红线重要性的认识。普及生态环境保护知识,增强公众的生态环保意识,引导公众自觉遵守生态保护红线的相关规定。营造全社会关心、支持和参与生态保护红线实施的良好氛围。

六、结论

生态保护红线在国土空间规划审查中具有重要的刚性约束作用,其法定地位、划定依据和对开发建设活动的严格限制,为保障国家生态安全提供了坚实的制度保障。然而,在经济社会发展的动态需求下,实现生态保护红线的弹性平衡也具有必要性。通过建立分区管控机制、完善生态补偿机制、加强动态监测与评估以及推动公众参与等路径,可以在保障生态安全的前提下,为经济社会发展留出一定的空间。同时,通过加强法律法规建设、强化部门协同配合、提升技术支撑能力和加强宣传教育等措施,可以保障生态保护红线刚性约束与弹性平衡的有效实现。在未来的国土空间规划审查中,应不断探索和完善生态保护红线的管理机制,实现生态环境保护与经济社会发展的协调共进,为建设美丽中国奠定坚实的基础。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)