三维激光扫描技术在水电站地形测量中的应用

刘军锋

四川二滩国际工程咨询有限责任公司 四川成都 611130

引言:水电站的建设需要对复杂多变的地形进行精准测绘,传统的测量方法难以满足日益提高的精度和效率要求。近年来,以三维激光扫描为代表的新型测绘技术正在水电站地形测量中得到创新应用。三维激光扫描技术利用高速激光束对目标进行扫描,获取海量三维点云数据,并通过点云处理软件实现高精度三维模型的快速构建。这一技术突破了传统单点测量的局限,为复杂地形的精细化测绘提供了新的解决方案。

1 三维激光扫描技术核心优势与系统构成

1.1 技术核心优势:从单点到面测量的革命性突破

与传统的全站仪、GPS 测量仪等测量设备不同,三维激光扫描仪采用高速激光束对目标进行扫描,每秒可获取上百万个三维坐标点,实现对目标物体表面的快速、密集采样。这种从单点到面的测量方式,大大提高了数据采集的效率和密度,为后续高精度三维模型的构建奠定了坚实基础。三维激光扫描技术的另一个优势在于其非接触式的测量原理。激光束可穿透植被,直接获取地表的真实信息,因此对复杂地形具有良好的适应性。

1.2 系统构成:硬件与软件的协同创新

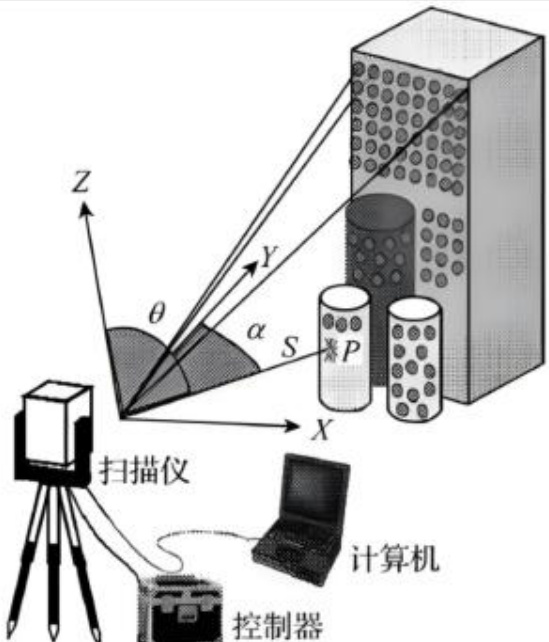

一套完整的三维激光扫描系统,由扫描仪硬件设备和数据处理软件两大部分组成。硬件设备包括三维激光扫描仪、数码相机、GNSS 接收机等,它们协同工作,完成点云数据和影像数据的采集。其中,三维激光扫描仪是整个系统的核心,其激光发射器、接收器、测距系统和旋转平台的精度和稳定性,决定了点云数据的质量。而数码相机和GNSS 接收机则为点云着色和地理坐标的获取提供支持。在软件方面,点云数据的处理离不开专业的软件系统。预处理、配准、滤噪、分割、建模等一系列步骤,需要强大的算法和人机交互设计作为支撑。许多软件还提供了二次开发的接口,便于用户根据需求进行个性化功能扩展。如图1:

图1 三维激光扫描系统

2 三维激光扫描技术在水电站地形测量中的创新应用

2.1 高精度地形建模:厘米级精度重构复杂地貌

三维激光扫描技术凭借其极高的点云密度和空间分辨率,可以对水电站建设区域的地形进行厘米级精度的三维重构。这种超高精度的地形建模能力,使得地形的细节特征得以真实再现,大大提升了工程量计算的准确性和可靠性。

以某水电站料场测量为例,利用三维激光扫描系统对其 10 平方千米范围进行密集扫描,历经数小时外业作业后,扫描仪采集到覆盖整个料场的海量点云数据且总数达亿级规模,经后续数据处理与三维建模,这些原始点云数据最终形成精细度惊人的数字地形模型,其高程精度可达5cm,对地形刻画细致入微,能将崎岖不平的地表地貌、沟壑纵横的微地形予以前所未有的真实再现。

如此高精度、高细节的三维地形模型,为施工过程中的工程量复核提供可靠的地形基础数据,供施工人员借此开展精确的工程量核算以计算土石方工程量,且因其精准再现每一处地形细节,大幅提升工程量计算的准确性,避免因地形数据不准确导致的工程量偏差和结算纠纷。

2.2 复杂地形适应性:穿透植被获取真实地表

山区水电工程往往面临地形复杂多变、植被茂密等困难环境,给地形测绘工作带来诸多挑战。三维激光扫描技术独特的穿透植被能力,为克服这些困难提供了有效途径。激光扫描仪发射的近红外激光束,对树叶等细小目标有很强的穿透力,可以穿透茂密的植被直接获取地面信息[1]。同时,先进的回波分析技术可以记录和分析一个激光脉冲的多次反射,准确区分植被和地面的回波信号,自动提取裸露地表点云数据。

这种穿透植被获取真实地表的能力,使得三维激光扫描技术在复杂地形环境下表现出了卓越的适应性。以往,在密林覆盖区进行地形测绘,传统的测量方法往往束手无策。测量人员难以在林区内展开有效的操作,即便能够获取一些地面点位,由于数据稀疏,也难以支撑精确的地形重建。而三维激光扫描则彻底扭转了这一局面。凭借激光的穿透力,三维激光扫描仪即使在茂密植被覆盖的区域,也能够高效获取大量的地面点数据。据统计,即使在植被覆盖度超过 90% 的密林区,经过滤波处理,仍然可以获得每平方米数百个有效地面点。

得益于此且在三维激光扫描技术加持下,复杂地形条件不再制约测绘工作而成为瓶颈的情况得以改变,工程测绘效率及数据质量获极大提升,为水电工程项目施工测量、工程量核算等提供坚实地形保障,尤其在施工阶段,测量人员可第一时间获真实准确地形数据以确保工程量计量精度与时效性。

2.3 多源数据融合:构建空天地一体化测量体系

针对水电工程地形测量的精度和效率难以兼得的矛盾,三维激光扫描技术为其提供了多源数据融合的解决思路。通过将三维激光扫描与其他测量手段灵活结合,可以扬长避短,实现优势互补,构建空天地一体化的测量体系。一个典型的技术组合是无人机摄影测量与地面三维激光扫描相结合。无人机搭载数码相机对研究区进行大范围的影像数据采集,获取宏观尺度上的地物纹理信息;而地面三维激光扫描则从微观尺度上对地形地貌进行精细扫描,获取高精度的三维点云数据。

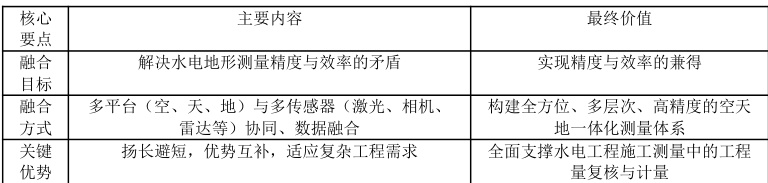

事实上,多源数据融合的思路远不止于无人机摄影测量和地面激光扫描的组合。随着测绘技术的不断进步,多平台、多传感器的协同测量日益成为常态。在空间维度上,既有高空卫星遥感、航空摄影测量等上天入地的数据获取手段,也有车载移动测量系统、背包式扫描系统等灵活机动的地面作业方式。不同平台的环境适应性各有千秋,可根据工程实际需求和现场情况进行灵活选配,扬长避短。而在传感器方面,可见光相机、多光谱相机、合成孔径雷达、激光雷达等更是百花齐放,不同传感器所获取数据的特性迥异,可满足高分辨率影像、高精度三维点云、地表参数反演等多元化的数据需求[2]。将多平台、多传感器的数据进行融合处理,便可构建全方位、多层次、高精度的测量数据体系,全面支撑水电工程施工过程中的工程量计量与复核工作。见表1:

表1 多源数据融合:构建空天地一体化测量体系

以三峡工程为例,工程建设过程中广泛采用多源数据融合的测绘方案,测量人员综合利用高分辨率卫星影像、航空摄影测量、无人机低空摄影测量、地面三维激光扫描等多种数据获取手段在坝址、水库淹没区、移民安置区、施工道路等不同工程区开展针对性测绘工作,通过海量异构数据融合处理构建起覆盖整个三峡工程区的高精度三维地理信息平台,为工程建设过程中的土石方工程量核算和计量提供全面、精确的数据支撑。

2.4 动态监测预警:实时感知地形微小变化

水电工程项目对滑坡、崩塌等地质灾害的监测和预警也提出了更高要求。传统的变形监测方法难以实现对整个区域的连续监测,往往存在监测滞后、预警不及时等问题。三维激光扫描技术为动态监测预警提供了新的技术手段。通过对不同时期获取的点云数据进行精确配准和比对分析,可以定量揭示地形地貌的时序变化规律。区域内的平面位移、高程沉降、体积变化等变形信息,都可以从多时相的三维点云数据中直接提取,并在此基础上开展区域稳定性评价。更为重要的是,精细的三维变形场分析可以揭示滑坡体的内部运动机理,再结合数值模拟等手段,可以更早地发现隐患区域,有针对性地布设监测点,实现滑坡灾害的早期预警[3]。诸多工程实践表明,三维激光扫描技术已经成为地质灾害动态监测与预警的利器。

事实上,三维激光扫描用于地质灾害监测预警,其独特优势不仅在于对地形变化的精细刻画,更在于其快速、高效、非接触的作业方式。一方面,凭借激光雷达的快速扫描能力,可在极短时间内获取覆盖整个区域的三维点云数据,使得变形监测能够在更大的时空尺度上实现。以往需要数天甚至数周才能完成的监测任务,利用三维激光扫描技术可在数小时内高效完成。

另一方面,激光雷达非接触式的测量方式,可以让监测人员远离危险区域,在确保作业安全的同时获取所需的监测数据。在高陡边坡、悬崖峭壁等地质条件复杂、稳定性差的区域,往往难以开展人工监测作业。而搭载三维激光扫描系统的无人机或自动化野外作业平台,则可以安全、高效地对这些危险区域实施远程监测。

3 典型工程应用案例分析

在国内多个水电工程建设中,三维激光扫描技术已得到成功应用,取得了显著的经济和社会效益

以某大型水电站为例,建设区地形陡峭且沟壑纵横的状况下传统测绘手段难以满足,而引入三维激光扫描技术后使得工期缩短 30% 、测量成本降低 25% ,从而为工程建设节约大量时间和资金,且其生成的高精度地形模型又为施工过程中的土石方开挖量核算、进度计量等提供可靠的数据支撑进而使工程量结算更加准确可靠。

在另一水电站工程中,由于库区滑坡频发,地质条件极其复杂。采用三维激光扫描技术进行定期监测,及时发现了一处汛期新发育的滑坡体。经过数值模拟分析,采取必要的支护措施,避免了一起可能诱发大坝垮塌的重大滑坡事件,保证了工程建设和运行安全。

结语:三维激光扫描技术以其独特的技术优势,正深刻影响着水电站地形测量的模式和理念。通过对地形进行高精度测绘及动态监测,三维激光扫描技术在保障工程安全、提高工程量计量精度、加快施工进度、降低工程成本等方面发挥重要作用方面情况凸显,而其未来在加强基础研究、注重人才培养、建立技术标准、推动产学研用紧密结合以促进在工程建设领域可持续发展,进而为施工测量中的工程量复核与计量提供更有力技术支撑方面需进一步着力推进。

参考文献:

[1]马海伟,何志敏,宋鹏,等.无人船测深与三维激光扫描的水陆综合地形测量技术应用——以广西某港区为例[J].中国航海,2025,48(02):166-171.

[2]黄新波,蒋洋洋.地形测量一体化中三维激光扫描技术应用研究[J].科学技术创新,2025,(12):51-54.

[3]罗杰,白国荣.地面三维激光扫描技术在桑皮勒水电站地形测量中的应用[J].东华理工大学学报(自然科学版),2016,39(S1):109-111+115.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)