长江阶地软土区深基坑支护参数优化与变形协同控制研究

陈娟

武汉誉城千里建工有限公司 湖北武汉 430050

引言:深基坑支护是指依靠科学设计与施工,在基坑开挖环节,凭借排桩、地下连续墙,形成对基坑侧壁土体产生加固与保护作用的建筑结构。但考虑到软土本身的孔隙比较大、抗剪强度低,当开挖后很容易因土体较差的自稳能力,造成支护移位。为解决此类问题,急需施工人员与设计人员采取适合的支护参数调整策略以及变形协同控制措施。

1 长江阶地软土区地质特性

本文选取的研究对象为长江阶地,是指长江流域因河流下切侵蚀,导致原有的河谷底部高于一般洪水位,并呈阶梯状分布的地形。根据实际调查显示,当地软土天然含水量大约在 30~80% ,致使土壤始终处于饱和状态,孔隙比在 1.0\~2.5 之间。且软土的抗剪强度极低,容易在受到外力作用时,出现剪切破坏。为解决此类问题,相关建设单位决定采取多支护联合的方式,确保在项目施工阶段,能够有效保护周边土体的稳定性,减少安全事故的形成。以区域内某商业综合体基坑工程作为研究对象,该基坑规格在 120m×80m×15m ,基坑边缘距北侧砖混结构建筑仅 8m ,周边环境对变形控制要求较为严格。施工采用明挖顺作法,分 4 层开挖,每层开挖深度为 3m⨀ 。经工作人员综合讨论后,决定针对基坑深度较大区域,采用 800mm 的地下连续墙支护,对于深度较浅的区域,采用排桩支护+内支撑体系。初始方案中,排桩设计参数为:桩径 600mm 桩长 18m[1]。

2 桩径与桩长的优化

2.1 优化流程

施工人员需要技术人员需要优先整合工程地质勘察结果,深入了解长江阶地软土区土层分布以及物理力学参数。之后,结合基坑深度大小、周边环境条件,拟定支护结构形式。并基于有限元软件,打造基坑支护模型,在模型内录入土体参数,结合本构模型,模拟软土力学行为。模拟不同桩径、桩长的组合效果,分析支护结构的受力与变形情况,得到水平位移、内力分布等信息参数。最后,在考虑工程安全与经济要求的基础上,以安全系数为约束条件,对比不同组合下的支护结构性能,确定最优解。

2.2 计算公式

以悬臂式排桩为例,桩长的计算方法如下。

L=H+hd

其中, L 、 H 、 hd 分别表示桩长、基坑开挖深度以及桩的入土深度,至于hd 在计算时。而在桩径计算方面,需充分考虑桩身承载性能,严格参考“建筑基坑支护技术规程”中的相关规定,以钢筋砼灌注桩为例,其正截面受弯承载力 δM 需满足以下公式要求。

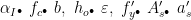

M≤αIfcbho2ε(l-0.5ε)+fy'As'(ho-as')

其中  分别用于表示为系数、混凝土轴心抗压强度、桩身计算、桩身高度、相对受压区高度、纵向受压钢筋抗压强度、纵向受压钢筋截面面积、纵向受压钢筋合力点与截面的距离。

分别用于表示为系数、混凝土轴心抗压强度、桩身计算、桩身高度、相对受压区高度、纵向受压钢筋抗压强度、纵向受压钢筋截面面积、纵向受压钢筋合力点与截面的距离。

经优化处理后,将排桩参数调整至:桩径 800mm ,桩长 22m. 。根据现场监测数据显示,优化前基坑墙体最大水平位移、地表沉降以及建筑沉降分别为 45mm 、 30mm 、24mm ,优化后,各项指标分别为 25mm 、 17mm 、 11mm ,证明采取的基坑支护,能够发挥其出众的挡土、止水性能,抵抗侧向土压力,减少基坑变形。

3 内支撑间距与刚度优化

3.1 优化流程

在参数优化时,同样应整合工程资料,初步确定内支撑的材料、截面形式,并设定内支撑间距与刚度的取值区间。比如钢筋混凝土矩形截面为 800×1000mm ,间距大约在 3~4m 之间,刚度在 2.2×1015N⋅mm2 。之后打造简化力学模型,将支护结构看作梁结构,将内支撑设置成支点,依靠结构力学方法,计算不同内支撑间距与刚度参数下的支护结构内力与变形程度。搭配有限元软件,实现精细化模拟,在充分考虑土体与支护结构的相互作用基础上,分析内支撑对基坑变形的影响。最后将以周边建筑物允许沉降值设定约束条件,在考虑支撑材料用量、施工成本的情况下,实现多方案比选,确定最优解。

3.2 计算公式

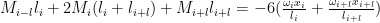

以水平支撑体系为例,内支撑间距的确定过程中,需要将支护桩视为连续梁,将内支撑看作成支座,根据三弯矩方程,计算支座反力与跨中弯矩,具体方法如下。

其中式中, Mi-I,Mi,Mi+I 分别用于表示为第 i-1、i、i+1 个支座弯矩;li⋆ 、 li+I 表示i 跨、i+1 跨的跨度, ωi, 、 ωi+I 代表 i 跨、i+1 跨的荷载图面积。xi、xi1表示 i 跨、i+1 跨荷载图形至两端支座的距离。

至于内支撑刚度 k 的计算,以钢结构支撑为例,可依靠材料力学公式进行计算。

k=EA/L

其中 E 、 A 、 L 分别表示钢材弹性模量、支撑截面面积、支撑计算长度。

4 变形协同控制策略

4.1 施工过程动态控制

在施工期间,需在基坑周边每隔 10m 布设水平位移监测点,每天监测 1 次,若发现位移速率超过 5mm/d 时,需第一时间启动预警,调整开挖速度。并在开挖时,需严格遵循“分层分段、先撑后挖”的作业原则。每层开挖深度不超过 3m ,分段长度始终低于 20m ,用以防止土体应力集中释放。在软土区,采用袖阀管注浆技术,在基坑周边打造加固帷幕。对于局部软弱夹层,则更适合采用高压旋喷桩,打造复合地基,消除土体变形对支护结构的不良影响[2]。

4.2 地下水控制与协同治理

为降低土壤含水率,可采用“按需降水、精准回灌”的变形控制策略,优先计算基坑涌水量大小,科学布置降水井,凭借真空井点+管井,将水位控制在开挖面以下1m。之后,还需设置回灌井,结合水位监测结果,实时调整回灌量大小,致力于保持地下水位稳定。而对于地下水位高的区域,则要采取止水帷幕(如图1 所示)。

图 1 止水帷幕

结论:综上所述,通过对长江阶地软土区深基坑支护参数优化与变形协同控制策略开展分析讨论,基于数值模拟+工程经验,保证支护设计效果满足预期标准,结合降水回灌、注浆加固等方法,抑制基坑形变,提高工程建设质量,保护邻近建筑物与基础设施,在减少风险事故的同时,也能为城市地下空间开发提供技术保障。

参考文献:

[1] 欧阳辉. 复杂地质条件下深基坑支护智能安全技术研究[J]. 新城建科技,2024,33(12):159-161.

[2]张琳.武汉船舶调度中心大楼深基坑支护体系设计参数优化研究[J].中国煤炭地质,2020,32(03):48-53.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)