质与量统一: “双减”下作业设计的深度追问

王彤雨

南京市六合区双语小学 江苏省南京市 211500

“双减”政策的实施,除了对教师的课堂教学产生了影响,更重要的是对学生的作业布置有较大影响。在这样的背景下,教师该如何减少学生的书面作业量,并合理控制作业完成时间,提高作业布置内容上的质量,是教师首要思考的。目前小学语文的作业设计仍存在许多问题,问题集中于作业“质”与“量”的平衡、作业的创新性不足、作业设计无法以学生为本这三个方面。针对这样的现状,教师应当仔细研读“双减”政策,认真思考建立于单元要素下语文学科的作业设计,结合单元要素和政策要求改进作业设计。而作业的设计从表面上看,涉及到的是作业量、作业完成时间、作业内容形式和涉及范围;而实际上,作业设计还包含了家庭方面,是家校共育的体现形式之一。以前传统、单一的作业布置已跟不上时代所需,顺应时代和政策所需的应当是个性化作业设计。本文将立足于实际教学谈一谈中学段的语文作业设计,以希望能为学生在保证学习质量的同时实现减负,实现作业设计质与量的统一,提升学生的全面素养。

“双减”背景下作业设计的深度追问

1.促进问题内省,增强课堂学习效度

在以往的教学过程中,最常见的作业布置方式就是教师在课堂教学结束后,把作业留到课后让学生完成,而课堂的时间只用来讲解书本知识,很少在课堂教学过程中给学生预留作业完成时间,这就导致学生课后的作业负担加重。所以要想减少学生的作业负担,教师应当优化教学设计,突出教学重点,在课堂上为学生完成作业预留时间。

除此之外,书本的课后习题往往能突出教学重点,如果教学中穿插着课后习题的讲解,减少家庭作业中与课后习题重复的部分,也能有效减少作业布置的数量。

课堂内省是给学生内心自我观察、自我思考的一个过程,课堂问题内省是以思辨性问题为驱动,促进学生阅读思维和阅读能力的发展。教师在课堂教学中要有效开发课后重点问题,结合教学目标与重难点,发挥教育机智,优化课后习题的呈现形式,采用课堂提问或以学习活动的形式呈现,促进问题内省,满足学生个性化学习需求,学生会更感兴趣。例如在《大青树下的小学》这一课的教学中,结合课后习题第二题,在课堂练习中设置如下问题:

1.这所学校有什么特别之处?从文中划出相关语句,并说一说你的理解。

2.你能用自己的话概括出这些特别之处吗?比一比,看谁概括的既准确又全面。

【设计说明】这两个问题是基于对本篇文章内容基本把握的情况下,学生才能回答出的问题,旨在锻炼学生的概括能力和说话能力,因此,教师在教学设计时可以先指名多位学生来说一说这所学校的特别之处,在多名学生说完后,再让学生进行总结概括,用自己的话进行概括总结。

【设计说明】在深入研读体会作者写法妙处之后,进行拓展让学生发挥想象进行仿写。这样在理解的基础上学生的对课后作业完成的质量就会越高,既在课堂中解决了课后习题,也能让学生在巩固中提高语言表达和概括能力,将原本单一的课后习题以多个问题串联起来,层层深入,不仅提高了课后习题的质量,学生的接受度也更高。

2.丰富作业形式,发挥作业创新性

传统的语文作业设计局限于简单枯燥的重复性抄写或者单一的课后习题布置,这样的作业只是机械性的让学生完成学习任务,对学生的能力提升并无帮助。因此,教师在进行作业设计时,需要考虑多种作业完成形式,不局限于单一的书面抄写做题,而是将语文学科的作业布置与其他学科结合起来,这样跨学科的交叉作业不仅有利于增强学生对语文学习的兴趣,而且也能密切语文学科与实际生活的联系,提高语文学科的创新性。

当然这种跨学科的作业完成形式并不是随意设计,首先在作业设计时要考虑到不同学科的教学进度,结合实际情况才能在作业设计上进行统筹安排。其次,这样跨学科式的作业设计应当以学生为本,考虑到学生的实际情况,提供可选择性,让学生能够依照自身的兴趣来选择作业形式。

【设计说明】因为本文是这一单元最后一篇描绘秋天的课文,所以学到这时,学生一定对不同作者笔下的秋天有了不同的印象,在这样的基础下设计这三种可供选择的三项作业,不仅增添了学生完成作业的兴趣,还让学生回顾了本单元学习的内容。

比如在《铺满金色巴掌的水泥道》这一课中,设计了如下作业:

1.联系语境,完成填空

我背着书包去上学,天( )了,( )的天空下,不时能看到一个( )的水洼,我走在铺满( )巴掌的( )道上,整条道路就像铺上了一块印着( )图案的(

)的地毯。

【设计说明】课文填空式的作业有助于学生巩固课文内容,也为三年级学生概括课文提供了模板,为提升学生的概括能力打下了基础。

除此之外,在作业形式上还可以将作业设置为课前预习作业、课堂练习作业和课后拓展作业这三个板块。

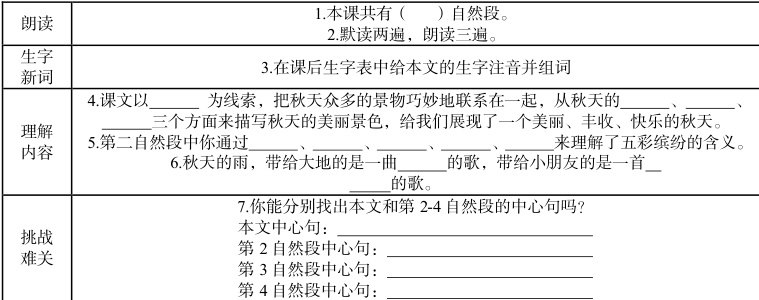

例如在《秋天的雨》这一课中,对于课前作业设计可以如下:

在教学过程中可以设置如下课堂练习:

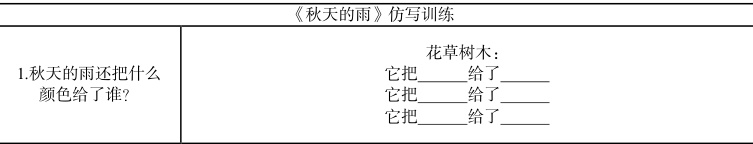

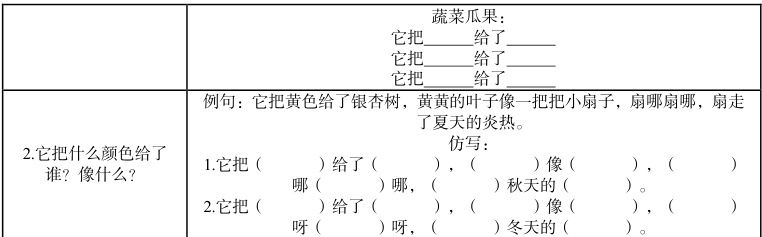

而在课后针对课堂上所学知识可以设置巩固拓展类作业:

1.整理思路,仿写课文第二段

秋天的雨,有一盒五彩缤纷的颜料,你看,它把它把 色是给 的,看像 得到的颜色就更多了,

2.阅读课后阅读链接,思考从这篇文章中你了解到秋天的什么信息?

【设计说明】这三部分的作业设计环环相扣,层层深入,串联起了完整的课堂教学,让学生能够通过这三部分的作业对课本知识的学习有更深刻的理解,也能够推进教师的教学进度,为学生学习减负。

这样多样的作业形式是以学生为本的,考虑到了学生的差异性,为学生提供个性化的选择,也在跨学科的作业中对语文作业进行了创新,淡化了书面作业,从而新型的作业形式对学生而言不再是负担,让处于不同水平的学生能够选择可完成的作业形式,满足不同学生的发展需求。

3.结合单元要素,突出作业针对性

作业设计除了要保证质量和开创多样化的形式,在设计过程中最不能忽略的是在内容上要紧扣部编版教材的语文单元要素。部编版语文教材在每一单元的学习之初都会对本单元的学习提出要求,所以在作业设计时要考虑到本单元的语文要素。

吴忠豪教授曾指出,“语文更多的是一门经验性的学科,它是一门实践学科,在阅读当中学会阅读,在写作当中学会写作”。因此,在落实语文要素的基础上,教师应该思考作业的目的,突出作业的针对性。教师在教授课文时必须要聚焦教材中的某些词句,根据单元要素的要求,创设有针对性的作业情境,培养学生的语言表达和写作能力,更要让学生在学习课文的过程中,逐步自己能够发现那些具有新鲜感的词句。

当然教师要注意到学生初入三年级对于有新鲜感的词句并不理解是什么意思,所以在课堂教学中教师需要先带领学生理解有新鲜感的词句,可以先做好示例,再布置学生自行寻找有新鲜感的词句摘抄下来,并仿照着老师的方法,对这些句子进行分析,除此之外,教师要引导学生关注句子结构和修辞,穿插仿写练习,在课堂中将读写结合。比如《大青树下的小学》这一课,设计如下作业:

1.从文章当中划出你认为有新鲜感的词句,并和自己的同桌交流。

2.“早晨,从山坡上,从坪坝里......还有阿昌族和德昂族的。”这一句话新鲜在何处?你发现了什么?

3.你能用排比的修辞手法进行造句吗?

⑴从 ,从 ,从 ,走来了许多小学生。

⑵有 的 ,有 的,有 的,还有 的。

引导学生发现这一句话中运用了两次排比的修辞,在理解的基础上再让学生运用排比的修辞手法进行仿写练习,这样不仅培养了学生分析句子的能力,也有助于学生写作能力的提高。针对性的仿写练习,更能突出教学重难点,促进教学目标的实现,让学生在练习中感受字不离词,词不离句,句不离段的阅读方式。

4.联系生活实际,尊重学生差异性

作业的目的在于帮助学生巩固所学知识提升能力,但简单枯燥的知识性作业往往会限制学生的思维,遏制学生的学习兴趣,从而无法有效发挥作业的功能,因此,教师在进行作业设计时需要尊重学生差异性,加强作业内容与学生实际生活的联系。

语文的外延范围很大,除了在书本中学习到语文知识,在生活中也处处是语文,但正是由于语文的范围之大,所以教师需要发掘实际生活中和书本知识密切相关的语文知识,有效将语文知识与实际生活联系起来。例如:在学习《铺满金色巴掌的水泥道》这一课时,主要描绘的其实是作者上学路上所见到的美景,这也能与学生的实际生活所联系,作业设计时可以让学生留心观察自己上学路上所见到的风景,并用上多种修辞进行描绘,既培养了学生的观察能力,也能让学生发现生活中的语文。

与实际生活相联系的作业能有效提高学生学习的兴趣,让学生在乐中学,同时也降低了学习的难度,以实际生活为依据的作业,大大提高了作业完成的效率,长此以往,学生也会主动发现生活中的语文知识,使得实际生活对学生起到潜移默化的教学。

三、总结

在“双减”背景下,要想让学生在减负的同时,让作业发挥更大的效果,就必须对作业设计进行优化。作业设计时必须要以学生为本,考虑到学生的个体差异和个性化需求,优化作业的质与量,改良作业形式,增加作业的趣味性,让作业联系学生的实际生活,这样学生才能在做中学,在乐中学,作业完成的效率也能大大提高,也更有利于教学目标的达成,作业完成不再只是机械性的完成任务,更是提升能力的一种体现。

总之,无论如何改进语文作业设计,都要牢记“立德树人”的根本要求,明确作业设计改进的目的是为了学生真正减负,更是为了学生的有效学习,其作业设计都应具有多样性和自主性,让写作业成为学生感兴趣的学习活动。

参考文献

[1]胡莲英.“双减”背景下小学语文知识检测类作业优化设计[J].福建教育学院学报,2022,23(08):14-15+129.

[2]李铮.“双减”政策背景下小学语文高年段家庭作业设计新探——以部编版小学五、六年级的语文教学为例[J].教育观察,2022,11(20):121-124.DOI:10.16070/j.cnki.cn45-1388/g4s.2022.20.021.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)