乙肝病毒检测方法的研究进展

徐熔璐 张稳超

1. 金平康和精神病医院有限公司 2. 金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心

一、引言

乙型肝炎病毒(HBV)感染是全球公共卫生领域的重大公共卫生问题。根据世界卫生组织(WHO)的统计,全球慢性 HBV 感染者约 96 亿(据 WHO 预发布数据),每年约 110 万人于 HBV 相关并发症去世 [7]。早期准确检测 HBV 感染是实现疾病防控、有效治疗干预及改善预后的关键。HBV 检测技术已从传统的免疫学方法演进至高灵敏度的 HBV DNA 检测技术,其检测下限低、线性范围广,使得检测灵敏度、特异性及临床适用性得到显著提升。本文近年来,基于系统综述的研究成果,对 HBV 检测方法的演进历程、技术原理、临床应用及未来发展趋势进行了深入探讨。特别关注了高灵敏度HBVDNA 检测技术的现状和趋势,以及免疫层析技术、酶联免疫吸附试验(ELISA)、化学发光免疫分析(CLIA)等技术的进展。这些技术在临床应用中展现出的优势和面临的挑战,以及潜在的优化方向,是当前乙肝病毒检测领域研究的热点。

二、HBV 血清标志物检测方法的技术演进

1 传统免疫学检测方法

传统免疫学方法以抗原-抗体特异性结合为核心原理,是 HBV 血清标志物(如 HBsAg、HBsAb、HBeAg 等)检测的基础技术,主要包括ELISA 和胶体金免疫层析技术。

1 酶联免疫吸附试验(ELISA)

ELISA 是 20 世纪 70 年代发展起来的经典检测方法,其原理是将抗原或抗体固定于固相载体,通过酶标记抗体与底物反应产生显色信号,实现对目标标志物的定性或半定量检测。韦平宣(2006)在综述中指出,ELISA 具有操作简便、成本适中、适合批量检测等优势,曾长期作为临床 HBV 筛查的“金标准”,尤其在 HBV 血清标志物(如“乙肝五项”)联合检测中发挥重要作用,可通过不同标志物组合(如 HBsAg、HBeAg、抗 -HBc 等)鉴别“大三阳”“小三阳”及恢复期感染 [5]。然而,该方法存在操作步骤繁琐(需 4~6 小时)、依赖专业设备、灵敏度有限(最低检测限约 0.1-1 ng/mL)等局限性,难以满足快速检测和低浓度样本筛查需求 [5]。

何宗忠(2010)通过比较 ELISA、胶体金免疫层析法与化学发光免疫分析法(CLIA)对 120 例临床样本的检测效果,发现 ELISA 对 HBsAg 的检出率为 93%,虽高于胶体金法(85.7%),但显著低于CLIA(98.1%),提示其在低病毒载量样本中易漏检 [4]。

2 胶体金免疫层析技术

胶体金免疫层析技术(GICA)是 20 世纪 90 年代发展的快速检测技术,其原理是将胶体金标记的抗体固定于层析膜,通过毛细血管作用驱动样本流动,实现抗原-抗体特异性结合与显色。颜雷(1996)首次系统研究了胶体金的制备工艺、抗体标记条件及层析膜材料选择,建立了 GICA 的基础技术框架,包括胶体金颗粒直径 (20–40nm) )、pH 值(8.0-9.0)对标记效率的影响,为后续商品化试纸条开发奠定了理论基础 [6]。

邹哲祥在颜雷的研究基础上,进一步将免疫层析试纸条与生物传感器相结合,创新性地构建了基于纳米金增强荧光效应的新型检测平台。通过在试纸条检测线修饰量子点标记的二抗,利用纳米金颗粒的等离子体共振效应放大荧光信号,将HBsAg 检测灵敏度从传统GICA 的 1ng/mL 提升至 0.05ng/mL ,检测时间缩短至 10 分钟,且实现了便携式荧光读数仪的定量检测 [3]。该研究突破了传统GICA 定性检测的局限,为现场快速高灵敏筛查提供了新思路。

何宗忠(2010)的临床对比研究显示,GICA 对 HBsAg 的检测灵敏度为 85.7%,特异性为 96.2%,

虽灵敏度低于 ELISA 和 CLIA,但其操作无需仪器、检测时间 <15 分钟,且成本仅为 ELISA 的 1/3,在基层医疗机构急诊筛查、突发公共卫生事件现场检测中具有不可替代的优势 [4]。

2 高灵敏度检测技术的发展

随着临床对 HBV 早期诊断和疗效监测需求的提升,以 CLIA 为代表的高灵敏度技术逐步取代传统方法,成为主流检测手段。

1 化学发光免疫分析(CLIA)

CLIA 通过化学发光底物与酶标记抗体的反应产生光信号,结合光电倍增管检测实现定量分析。陈善昌(2016)指出,CLIA 的灵敏度较 ELISA 提升 1~2 个数量级(HBsAg 最低检测限达  mL),且线性范围宽(

mL),且线性范围宽(  ),可准确测定 HBsAg 浓度,用于评估抗病毒治疗效果(如核苷类似物治疗后HBsAg 定量下降速度与临床预后的相关性)[2]。

),可准确测定 HBsAg 浓度,用于评估抗病毒治疗效果(如核苷类似物治疗后HBsAg 定量下降速度与临床预后的相关性)[2]。

何宗忠(2010)的对比研究进一步证实,CLIA 对 HBsAg 的检出率(98.1%)显著高于 ELISA(93%)和 GICA(85.7%),尤其在低浓度样本(HBsAg<0.5 ng/mL)中,CLIA 的检出率达 92%,而 ELISA 仅为 64.7%[4]。此外,CLIA 实现了全自动化操作,检测通量可达每小时 300-600 测试,大幅提升了临床实验室的检测效率。

2 基于生物传感器的免疫层析技术

邹哲祥(2011)开发的免疫层析生物传感器,通过将金纳米颗粒与碳纳米管复合修饰电极,构建了电化学信号放大体系。该传感器利用抗原 - 抗体结合后电极表面阻抗变化实现检测,对 HBsAg的检测限低至0.01 ng/mL,且可在全血样本中直接检测(无需离心处理),检测时间缩短至8 分钟[3]。这种“样本-检测-结果”一体化的设计,为床旁检测(POCT)提供了高性能解决方案,尤其适用于资源匮乏地区。

3 多样本混合检测技术的突破

大规模人群筛查中,传统单样本检测成本高、效率低。李春祥(2022)针对 HBsAg 多样本混合检测中抗体干扰问题,建立了基于“抗体中和-磁珠富集”的新型检测方法。研究发现,混合样本中存在的抗-HBs(HBV 表面抗体)会与检测试剂中的捕获抗体竞争结合HBsAg,导致假阴性率升高(混合10 份样本时假阴性率达18.3%)[1]。

为解决这一问题,该研究通过以下策略优化:

抗体中和策略:向混合样本中添加过量的抗-HBs 单克隆抗体片段,这些片段能特异性地与游离的抗-HBs 结合,从而有效消除其对检测抗体的潜在干扰。

磁珠富集技术:该技术利用羧基化磁珠偶联 HBsAg 多克隆抗体,借助磁场的力量分离并富集混合样本中的HBsAg,进而显著提升检测的灵敏度。

优化后的方法可实现20 份样本混合检测,HBsAg 最低检测限达 0.05ng/mL ,假阴性率降至2%,与单样本CLIA检测结果一致性达99. 3%[1] 。通过应用自动化技术、生物传感技术、数字化与信息化技术、人工智能与机器学习以及即时检测技术,该技术显著提高了血液检测的准确性和效率,同时将检测成本降低60%,检测效率提升20 倍,为献血员筛查、新生儿普筛等大规模应用提供了经济高效的方案。

三、检测方法的比较与临床应用

3.1 技术性能对比

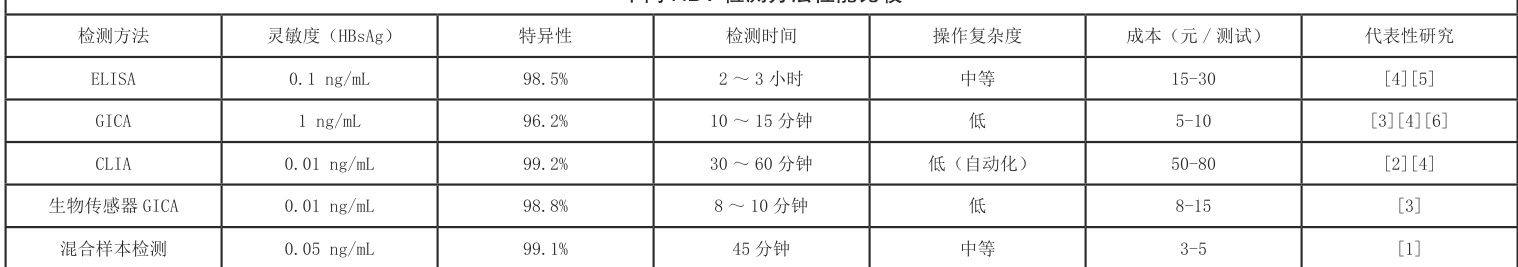

不同检测方法的性能差异直接影响其临床适用性,主要参数对比见表1 :

不同HBV 检测方法性能比较

注:数据综合自 [1][2][3][4][5][6]。

3.2 临床应用场景

常规诊断与筛查:CLIA 凭借高灵敏度和定量能力,成为临床确诊、疗效监测的首选方法,可通过HBsAg 定量动态评估抗病毒治疗应答(如HBsAg 血清学转换预测)[2] ;

基层与POCT 场景:GICA 和生物传感器技术适用于基层医疗机构、社区筛查,其快速、便捷的特点可实现“即检即知”,缩短诊断延误 [3],[4] ;3. 大规模人群筛查:李春祥(2022)建立的混合样本检测技术,已在某省献血员筛查中应用,将单批次检测能力从5000 份提升至10 万份,阳性样本复核符合率达 100%[1] ;

4. 特殊人群检测:免疫功能低下患者(如 HIV 合并感染)的 HBsAg 水平常低于常规检测限,CLIA 和生物传感器技术可提高检出率,减少漏诊 [2],[3]。

3.3 局限性与挑战

尽管技术不断进步,现有方法仍存在局限:

·GICA 灵敏度不足:传统胶体金法对低浓度HBsAg 漏检率较高,需结合高灵敏度方法复核 [4] ;

·CLIA 成本高昂:仪器和试剂依赖进口,限制了其在欠发达地区的普及 [2] ;

·混合检测风险:样本混合比例过高可能导致阳性样本稀释,需严格控制混合份数(≤20 份)[1] ;·标志物覆盖局限:现有方法以 HBsAg 为主,对前 S1 抗原、cccDNA 等新型标志物的检测技术仍突破 [2]。

四、未来展望

高灵敏度POCT 技术:邹哲祥(2011)的生物传感器技术可进一步与微流控芯片结合,实现多志物(如 HBsAg、抗 -HBc、HBV DNA)联检,提升诊断信息量 [3] ;

智能化检测系统:结合人工智能算法优化混合样本检测的样本分配策略,动态调整混合比例,降低假阴性风险 [1] ;

3. 低成本国产化:推动CLIA 试剂、生物传感器核心材料(如量子点、磁珠)的国产化,降低检测成本 [2] ;

4. 新型标志物检测:开发针对 HBV RNA、cccDNA 的高灵敏度检测方法,为治愈性治疗终点评估提供依据 [2]。

五、结论

HBV 检测技术经过从传统 ELISA、GICA 到 CLIA、生物传感器及混合检测的技术革新,灵敏度显著提升,能够检测到极低水平的病毒核酸,如 20IU/ml 甚至 10IU/ml ,相较于传统方法提升了 3 个数量级[2]-[3]。检测时间也从小时级缩短至分钟级,成本降低60%[1]。李春祥(2022)的混合样本检测技术、邹哲祥(2011)的生物传感器技术等突破,为大规模筛查和 POCT 提供了新范式。未来需进一步推动技术普惠化、多标志物联检及智能化升级,为HBV 感染的精准防控提供支撑。

参考文献:

[1]李春祥 . 乙型肝炎病毒表面抗原多样本混合检测中抗体影响的消除和方法的建立 [D]. 大连医科大学 ,202

[2]陈善昌 . 乙肝病毒检测在临床应用的研究进展 [J]. 华夏医学 ,2016,29(4):166-170.

[3]邹哲祥. 基于免疫层析试纸条的生物传感器及其在快速高灵敏筛查生物标志物中的应用[D].厦门大学 ,201

[4]何宗忠. 三种检测方法对乙型肝炎病毒血清标志物的比较研究[D]. 南方医科大学,2010.

[5]韦 平 宣 . 乙 肝 病 毒 血 清 标 志 物 检 测 方 法 及 临 床 意 义 研 究 进 展 [J].  西 医学 ,2006,28(11):1755-1757.

西 医学 ,2006,28(11):1755-1757.

[6] 颜雷 . 胶体金免疫分析法的研究 [D]. 北京大学 ,1996.

[7]World Health Organization. Global hepatitis report 2024: action for access in low- and middle-income countries [Preprint]. 22 April 2024. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Available from: https://www.who.int/publications/i/item/9789240091672 [Accessed: 2025-06-01]

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)