基于逆向教学设计的初中地理教学评一致性实践

吕施政

永康外国语学校 321300

“一致性”是指教、学、评贯穿整个教学过程,将评价内容融入具体的教学活动中,发挥评价的导向作用,真正推动学生核心素养的养成。具体而言,教师在设计教学活动时,需要确保教学目标与教学内容紧密相连,教学方法能够有效支持学习目标的实现,并通过恰当的评价方式准确反映学生对学习目标的掌握程度。这种一致性是实现有效教学、促进学生全面发展的重要基础。

一、依据课程标准,确定学习目标

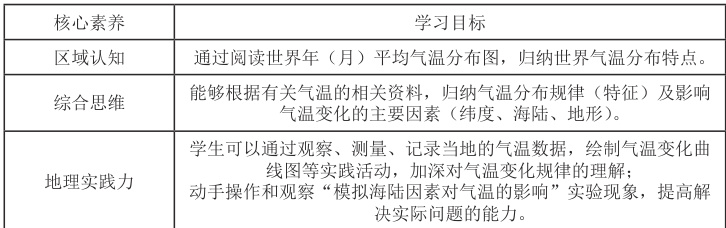

根据《义务教育地理课程标准》(2022 年版),课标对《气温的变化与分布》的内容要求:“阅读世界年平均气温和 1 月、7 月平均气温分布图,描述和简要归纳世界气温分布特点;阅读某地区气温数据资料,绘制气温曲线图,说出气温随时间变化的特点;结合实例说明纬度位置、海陆分布、地形等对气候的影响”根据以上标准,结合学情可以将学习目标细化,见表1

表1 核心素养和学习目标

二、根据学习目标,设计评价任务

(一)确定评价任务

课程标准建议地理课堂评价,要以落实立德树人根本任务为目标,以核心素养的培育为宗旨,以课程目标、内容要求、学业要求、学情为基本依据,充分发挥评价对地理课程日常教学的正面导向作用。评价结果应及时反馈给学生,既要指出优点加以鼓励,也要指出不足并提出改进建议。通过评价结果,教师可以调整教学策略,针对学生的薄弱环节进行强化训练;学生则能明确自己的学习状态,制定个性化的学习计划。此外,还可以将评价结果作为学生综合评价的一部分,纳入学期或学年的总成绩中,以激励学生持续努力。

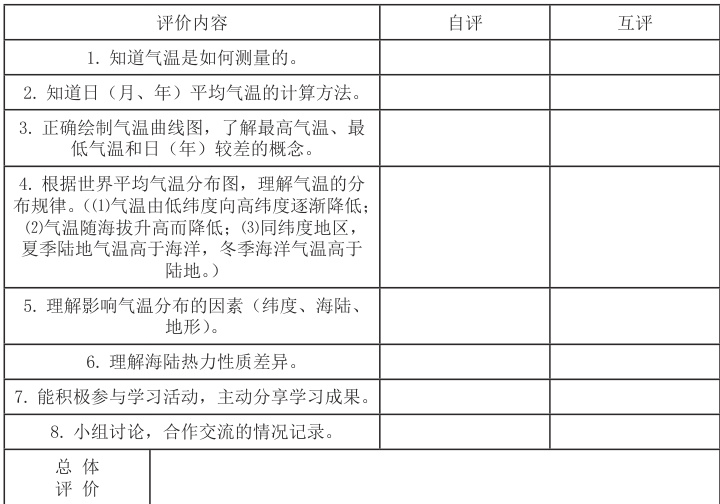

在《气温的变化与分布》一课中,笔者根据学习目标,设计了评价任务,见表2

表2 评价任务

(二)选择评价方式

根据初中地理教学需要,可以选择表现性评价、观察式评价、交流式评价和纸笔式评价。其中观察式评价最简单、最常用;交流式评价简单、易行、有效;纸笔式评价方便、高效;表现性评价则是一种要求学生运用所学知识解决复杂问题、展示高阶思维能力和创造力的评价方式。表现性评价可以通过绘制思维导图、制作地理模型、描绘概念图(地理图)、地理实践(实验)等方式进行。

在《气温的变化与分布》课堂教学中,笔者根据评价标准,设计了如下表现性任务:

1. 根据气温观测数据,绘制气温变化曲线图,分析气温变化特点(小组合作);

2. 绘制世界平均气温分布图,理解气温的分布规律,掌握影响气温分布因素;

3. 通过模拟实验,解释海洋和陆地气温变化的差异,理解海陆热力性质差异;

4. 自我反思日记,记录学习过程中的收获与困惑;

5. 未来十年家乡气温变化趋势预测及应对措施建议(课后完成)。

三、规划教学活动,达成学习目标。

教学活动的过程其实就是教学评一致性的过程,是教学评的有机融合。通过确定学习目标、设计评价任务、规划教学活动,最后重视目标落地和课后反思,从而构建一堂初中地理的高效课堂。笔者在《气温的变化与分布》一课中,设计了以下教学活动:1. 导入环节:通过展示不同季节、不同地区的气温对比图片或视频,激发学生兴趣,引入气温变化与分布的主题。2. 新知讲授:结合教材与多媒体资源,系统讲解气温的基本概念、测量方法以及世界气温分布的主要规律,同时穿插互动问答,确保学生积极参与。3. 合作探究:分组进行世界气温分布图(气温变化曲线图)的绘制活动,鼓励学生自主查阅资料、讨论交流,教师适时提供指导和反馈。4. 案例分析:选取典型地区(如赤道地区、极地地区、温带季风气候区等),引导学生分析气温变化特点及其背后的影响因素。5. 总结提升:通过全班分享、教师点评的方式,总结本课重点,引导学生反思学习过程,深化对气温变化与分布规律的理解。

四、教学评一致性实践反思

通过逆向教学设计,成功在《气温的变化与分布》一课中实现了教学、学习与评价的高度一致性。这一过程不仅促进了学生对地理知识的深入理解与掌握,还提升了他们的自主学习能力、合作探究能力和问题解决能力。同时,多样化的评价方式比较全面地反映了学生的学习状况,为教师提供了精准的反馈,有助于后续教学的调整与优化。

总之,基于逆向教学设计的初中地理教学评一致性实践,为提升教学质量、促进学生全面发展提供了有力支持。未来,我将继续探索这一模式在不同教学内容中的应用,以期达到更好的教学效果。

参考文献

[1] 周克品 . 教—学—评一致性在初中地理教学中的实践 [J]. 新课程,2024(20):87-90

[2] 吴真苗 . 教 · 学 · 评一致性视域下的初中历史教学实践 [J]. 试题与研究,2024(23):136-138

[3] 章丽琼 . 基于逆向教学设计的历史教学评一体化实践 [J]. 中学历史教学参考 ,2024(20):23-27

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)