当“学生思维”撞上“课本逻辑”

张丽亚

许昌市毓秀路小学 461000

在教学人教版一年级下册《两位数减一位数(退位)》时,学生的实际学情如下:学生能根据情境中的信息很快列出算式 36-8。随后我们出示了以下活动探究要求:1. 摆一摆、画一画 36-8 的计算过程。2. 在组内说说自己的计算方法。在巡视过程中,全班有 47 位学生,有 30 位左右的学生都是用的连续减的方法,也即先算 36-6=30 ,再算 30-2=28 ,我们称之为“连减法”。还有 10 位左右的学生是先算 10-8=2 ,再算 26+2=28 。仅仅有两位学生在计算时经过教师如下的引导才出现“借十法”。师:“6 减 8 不够减时怎么办?”生:不够减时拆开一捆,用 16-8=8 。师:然后呢?生:然后再用剩下的两捆和这8 根合起来是28。师:这个过程也就是再算什么?生: 20+8=28 。

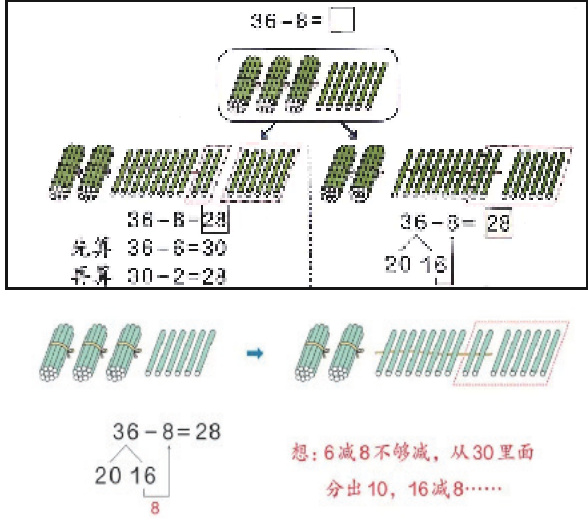

教材中本部分内容是如何呈现的呢?对比新人教版一年级下册数学教材和原来的教材,发现教材中这部分内容由原来的两种算法改成了一种算法,如下图:

说一说:你是怎样计算的?

也即把“连减法”去掉,只剩下了“借十法”。学生的学情和教材的改动让我们不禁产生一系列的疑问和思考:为什么那么多学生喜欢用“连减法”,而不用“借十法”?教材又为什么把极小部分学生用的方法保留了下来?教学中我们应该怎么处理呢?

【思考一】为什么那么多学生喜欢用“连减法”,而不用“借十法”?分析有如下原因:

1.“连减法”计算步骤更直观

学生在借助小棒摆计算过程时,手中的小棒是 3 捆和 6 根,要减 8 根,学生很自然地想到先把零散的 6 根放到的旁边,又从整捆里去掉 2 根。也即先算 36-6=30 ,再算 30-2=28. 。

2. 受已有学习经验的影响

学生在学习20 以内的退位减法时,如15-7,就用到“连减法”和“破十法”,其中“连减法”就是把 7 分成 5 和 2,先算 15-5=10 ,再算 10-2=8 ,正好与学生计算 36-8 时用到的把 8 分成 6 和 2,先算 36-6=30 ,再算 30-2=28 道理和方法都一致。而破十法会让学生想到:算 36-8,6 减 8 不够减时,在 30 中拿出 1 个十,用 10 去减 8 等于 2,再把剩下的 26 和 2 相加等于 28。学生把这样的学习经验迁移运用过来解决两位数减一位数的退位减法更符合学生的已有的认知经验。

3. 新概念有一定的复杂性。

“借十法”需要将 30 拆成 20 和 16,然后计算 16-8=8 ,最后计算 20+8=20 ,一加一减,中间的过程不但涉及到两种不同的运算,而且还涉及到 20 以内的退位减法,这对学生来说都是不小的认知负荷。而“连减法”中先减 6 再减 2 避免了一会儿加一会儿减的计算;避免了从十位借完十之后和个位上的6 的重新组合;也

避免了又做一次16-8 的“退位”减法。

【思考二】既然有“重重阻碍”,教材又为什么只把“借十法”保留了下来?

1. 为竖式计算(退位)打基础

教材中借 1 当十的方法与竖式计算中个位不够减时,需要向十位借 1,与个位上的数合起来减的道理是一样的。如果学生在学习两位数减一位数退位减法时就用“借十法”,并理解借十法背后的道理,等到后边学习两位数减两位数(退位)时,会迁移得更自然。甚至到后续学习多位数减法时也会过渡得更顺利,可见“借十法”也更具有“一般性”。

2. 突出“位值制”

在利用“借十法”计算 36-8 时,学生需要明确知道个位和十位,理解 36 是由 3 个十和 6 个一组成,向十位借 1 表示借了 1 个十,1 个十和 6 个一合起来是16,准确把握数的组成和数位的含义,因此更加指向数学的本质。而“连减法”虽然更直观,但却没有“借十法”更凸显数位的含义,更能把学生引向数学的本源处。

从长远的学习和深远的数学本质的理解上来看,“借十法”有其单独保留下来的价值和意义。这也符合课标中的要求,课标不再是追求计算的速度,更强调要理解算理。

【思考三】如何平衡教学目标和学生的自然思维?

1. 不急于求成

当教学目标和学生的自然思维出现严重倾斜时,我们首先要尊重学生的认知规律,不要强硬地只强调其中“借十法”一种方法。因此在实际的教学中,虽然教材中只保留了“借十法”,但当学生出现不同的方法时,仍要鼓励生生之间分享交流不同的方法,并借助小棒帮助学生理解不同方法背后的道理,方法多样才能起到发散学生思维的作用。

2. 顺学而导

学生在交流36-8 的不同算法后,教师可适时引导学生进行回顾:在计算36-8时,我们遇到了什么新情况(与上节课学的如36-4 作比较)?我们是怎么解决的?学生汇报总结不同的解决方法。如:先减6 再减2 ;6 减8 不够减时,拆开一捆小棒,把 1 个十变成 10 个一用 10 减 8 ;6 减 8 不够减时,拆开一捆小棒,把 1 个十变成10 个一,和个位的6 个一合起来用16 减8 等等。师:同学们真会动脑筋,在遇到个位不够减时,想到了这么多种方法,竟然还能想到把 1 捆小棒拆开再减,拆开后无论是和 6 个一合起来变成 16,去减 8,还是用 10 减 8,都是把新问题转化成已经学过的20 以内的退位减法帮助我们解决了问题。

3. 适时对比

“借十法”在计算较大的数时优势更突出,如在计算 56-28 时,用“先算 56-6=50,50-2=48,48-20=28, ”的方法就显得更复杂,没有向十位“借1 当十”更方便。而且两位数减两位的退位减法在人教版中紧临的下一个单元,因此可以在学习如后续内容如 56-28 竖式计算时,让学生进行对比讨论两种算法的优缺点,适时突出“借十法”的优势。

总之,当学生的偏好与教材中的目标出现差异时,我们想要达成的目标是既让学生掌握教材中的方法,为更深入的理解和更长远的学习做铺垫,又不能禁锢学生的思维,要给学生打开思考的空间,发挥数学学习中“培养思维”这一目标。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)