博物馆文物保护中数字化技术的应用实践与效果评估

张凌涛

承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心 河北承德 067000

一、引言

博物馆作为文化遗产的重要承载者,肩负着保护和传承人类文明的历史使命。其馆藏文物是人类历史发展的见证,具有极高的历史、艺术和科学价值。然而,由于自然环境因素(如温度、湿度、光照等)以及人为因素(如参观流量过大、不当触摸等)的影响,文物面临着不同程度的损坏风险。传统的文物保护方法在一定程度上存在局限性,难以满足日益增长的保护需求。在此背景下,数字化技术应运而生,为博物馆文物保护开辟了新的途径。它以其高精度、高效率、非接触式等特点,逐渐成为现代博物馆文物保护不可或缺的手段。对数字化技术在博物馆文物保护中的应用实践及效果进行深入研究,对于推动博物馆事业的发展具有重要意义。

二、数字化技术在博物馆文物保护中的应用实践

(一)三维扫描与建模技术

1. 原理与过程

三维扫描技术通过激光或结构光等方式获取文物表面的点云数据,再利用计算机软件将这些离散的数据点拼接成完整的三维模型。该过程包括数据采集、数据处理和模型重建三个主要环节。在数据采集阶段,需要选择合适的扫描设备并根据文物的形状和大小调整扫描参数,以确保获取准确的数据。数据处理环节则涉及去噪、配准等操作,以提高数据的质量和一致性。最后,通过专业的建模软件将处理后的数据转化为可视化的三维模型。

2. 应用实例

以秦始皇兵马俑博物馆为例,工作人员运用三维扫描技术对兵马俑进行了全方位的扫描,建立了高精度的数字档案。这些数字模型不仅记录了兵马俑的外观形态,还包括了内部结构和纹理细节。借助该技术,研究人员可以在电脑上对兵马俑进行虚拟修复实验,模拟不同的修复方案,从而选择最优的修复策略。此外,基于三维模型还可以制作复制品,用于展览和研究,既减少了对原始文物的损耗,又能满足公众的观赏需求。

(二)虚拟现实(VR)与增强现实(AR)技术

1. 原理与特点

虚拟现实技术能够创建一个完全沉浸式的虚拟环境,让用户仿佛置身于特定的历史场景之中。用户通过佩戴 VR 头盔等设备,可以 360 度全方位地观察虚拟世界中的事物,并与之进行交互。增强现实技术则是将虚拟信息叠加到现实世界中,通过手机、平板电脑等设备的摄像头捕捉真实场景,然后在屏幕上显示出相关的虚拟内容,实现虚实结合的效果。这两种技术都具有高度的交互性和沉浸感,能够为用户带来全新的体验。

2. 应用实例

中国国家博物馆推出的“古代中国”VR 体验项目,让观众穿越时空隧道,回到古代中国的各个领域,如宫廷建筑、市井生活等。观众可以在虚拟环境中自由行走、探索,近距离观察古代文物的细节,感受当时的社会风貌。而在一些地方博物馆,AR 技术被应用于展品解说。当观众用手机扫描展品时,屏幕上会弹出详细的文字介绍、图片甚至视频动画,生动形象地展示文物的历史背景和文化内涵。这种互动式的展示方式极大地提高了观众的学习兴趣和参与度。

(三)大数据技术

1. 原理与功能

大数据技术是指对海量数据进行采集、存储、分析和挖掘的技术。在博物馆文物保护中,大数据来源于多个渠道,包括文物本身的监测数据、环境传感器收集的环境参数、观众的行为数据等。通过对这些数据的整合和分析,可以实现对文物状态的实时监控、预测性维护以及对观众需求的精准把握。例如,通过分析环境数据的变化趋势,可以提前预警可能出现的环境异常情况,及时采取措施保护文物;根据观众的行为数据,可以了解观众的兴趣偏好,优化展览布局和讲解内容。

2. 应用实例

上海博物馆利用大数据平台对馆内文物的环境数据进行实时监测和分析。该系统能够自动采集展厅内的温度、湿度、光照强度等环境参数,并与预设的安全范围进行对比。一旦发现数据超出正常范围,系统会立即发出警报,通知工作人员进行调整。同时,通过对历年来的环境数据进行分析,还可以总结出不同季节、不同时间段的环境变化规律,为制定科学合理的文物保护计划提供依据。此外,该博物馆还通过分析观众的购票记录、参观路线等信息,了解观众的需求和行为模式,据此调整展览策划和开放时间,提高了服务质量和观众满意度。

(四)数字图像处理技术

1. 原理与方法

数字图像处理技术主要包括图像增强、图像复原、图像分割等方法。图像增强旨在改善图像的质量,使其更清晰、更易于观察;图像复原则是针对受损的图像进行修复,恢复其原始面貌;图像分割是将图像中的不同区域划分出来,以便进一步分析和处理。这些技术通常借助计算机算法实现,可以根据具体的应用场景选择合适的算法和参数进行处理。

2. 应用实例

敦煌研究院采用数字图像处理技术对壁画进行修复和保护。由于长期的自然侵蚀和人为破坏,许多壁画出现了褪色、模糊等问题。研究人员利用图像增强技术提高壁画的色彩饱和度和对比度,使画面更加清晰可见;运用图像复原技术去除壁画表面的污渍和划痕,还原其原本的艺术效果。此外,通过图像分割技术可以将壁画中的不同元素(如人物、景物等)分离出来,便于单独研究和保护。这些处理后的图像不仅为学术研究提供了高质量的资料,也为游客带来了更好的视觉享受。

三、数字化技术在博物馆文物保护中的效果评估

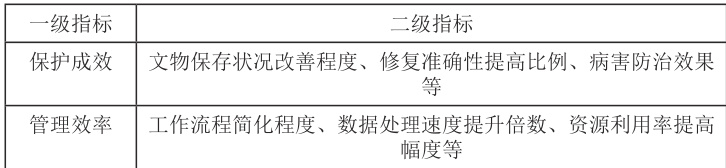

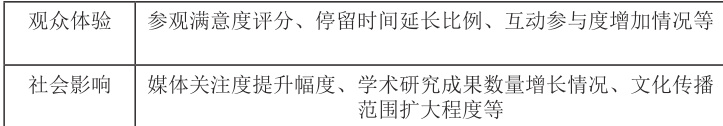

(一)评估指标体系的构建

为了全面客观地评价数字化技术在博物馆文物保护中的应用效果,我们构建了一个多层次的评估指标体系。该体系包括保护成效、管理效率、观众体验和社会影响四个一级指标。每个一级指标下又细分若干二级指标,具体如下:

(二)数据收集方法

针对不同的评估指标,采用相应的数据收集方法。例如,对于文物保存状况改善程度这一指标,可以通过定期检测文物的物理化学性质变化来衡量;修复准确性提高比例则可以通过对比传统修复方法和数字化辅助修复方法的结果来确定;观众体验方面的数据可以通过问卷调查、现场访谈等方式获取;而社会影响相关指标则可以从媒体报道数量、学术论文发表情况等方面进行统计分析。

(三)数据分析与结果讨论通过对收集到的数据进行分析,得出以下结论:

1. 保护成效显著提升

数字化技术的应用使得文物保存状况得到明显改善。例如,采用三维扫描与建模技术建立的数字档案为文物修复提供了精确的数据支持,修复准确性大幅提高。同时,借助大数据技术实现的环境监测和预测性维护,有效降低了文物遭受损害的风险。据统计,某博物馆在使用数字化技术后,文物病害发生率下降了30% 以上。

2. 管理效率大幅提高

数字化技术的引入简化了博物馆的工作流程,提高了数据处理速度和资源利用率。例如,以前人工完成的一项文物普查工作需要数周时间,而现在利用数字化设备只需几天即可完成。此外,大数据平台的应用使得博物馆能够更加合理地安排人力、物力资源,降低了运营成本。调查显示,实施数字化管理后,博物馆的管理效率平均提高了50% 左右。

3. 观众体验明显改善

虚拟现实、增强现实等技术的运用为观众带来了全新的参观体验,大大增加了观众的兴趣和参与度。问卷调查显示,超过 80% 的观众表示对采用数字化技术的展览感到满意或非常满意。观众的平均停留时间也有所延长,这表明他们更愿意花时间去了解和欣赏文物。此外,互动式的展示方式还促进了观众之间的交流和分享,进一步扩大了博物馆的社会影响力。

4. 社会影响不断扩大

随着数字化技术在博物馆的应用越来越广泛,媒体对其关注度也在不断增加。更多的新闻报道和专题节目开始聚焦于博物馆的数字化建设成果,提高了公众对博物馆的认知度和关注度。同时,学术界也积极开展相关研究,发表了大量关于数字化技术在文物保护中应用的论文和报告。这些研究成果不仅丰富了理论体系,也为其他博物馆提供了实践经验。此外,数字化技术还促进了文化的跨地域传播,让更多的人能够通过网络平台欣赏到各地博物馆的精彩展览和文化藏品。

四、结语

数字化技术在博物馆文物保护中的应用实践表明,它为文物保护带来了革命性的变化。通过三维扫描、虚拟现实、大数据等技术的应用,博物馆能够更加精准地记录和展示文物信息,实现对文物的有效保护和管理。同时,数字化技术也丰富了观众的文化体验,扩大了博物馆的社会影响力。然而,我们也应清醒地认识到,数字化技术并非万能钥匙,它在应用过程中仍面临诸多问题和挑战。未来,我们需要进一步加强技术研发和创新,降低技术成本;加大对专业人才的培养力度,建立完善的人才培养体系;加强数据安全管理,制定严格的数据保护措施;推动行业标准化建设,促进技术的规范化应用。只有这样,才能充分发挥数字化技术的优势,推动博物馆文物保护事业向更高水平发展。相信在不久的将来,随着技术的不断进步和完善,数字化技术将在博物馆文物保护领域发挥更加重要的作用,为我们守护好珍贵的文化遗产作出更大的贡献。

参考文献:

[1] 王文章. 博物馆学的理论研究与实践探索[M]. 文物出版社,2010.

[2] 李刚 . 数字技术在博物馆文物保护中的应用研究 [J]. 文物保护与考古科学 ,2015,27(03):89-95.

[3] 张敏 . 虚拟现实技术在博物馆展览中的应用现状及发展趋势 [J]. 中国博物馆 ,2018(04):67-73.

[4] 刘洋 . 大数据时代博物馆管理模式的创新思考 [J]. 博物院研究 ,2019(02):45-50.

[5] 陈晨 . 数字图像处理技术在壁画保护中的应用进展 [J]. 敦煌研究 ,2020(01):112-118.

作者简介:张凌涛(1980-9),男,满族,籍贯:,学历:本科,单位:承德避暑山庄及周围寺庙景区服务中心,职称:文博馆员,研究方向:文物利用。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)