复合式TBM 隧道超前地质预报技术研究

周仲义 杨文慧

中国水利水电第三工程局有限公司 陕西西安 710000

TBM 隧道施工期间可能面临着高度复杂的地质条件,如掌子面前方潜在岩性突变、富水构造、断层破碎带等各类不良地质体,这些地质体可能引发施工阶段的岩爆、突泥、刀盘卡滞等问题。合理使用超前地质预报技术,对地质雷达,钻孔CT、地震波反射等综合手段的耦合应用,可以构建多维地质信息解析模型,有效揭示潜伏的地质风险以及空间分布特征,为 TBM 刀具的配置优化、动态调整掘进参数提供数据支持,避免因盲目掘进造成工期延误、设备损伤乃至是施工灾害。

一、隧道复合式TBM 施工特点

(一)多模式切换能力

复合式 TBM 能够以掌子面地质条件为依据进行掘进模式快速切换。例如,针对软弱地层可采取盾构模式,利用密封舱压力控制以及同步注浆来实现地层支护。当掘进进入硬岩区段期间,可切换为TBM 模式,运用盘形滚刀实现破岩,提升出渣效率。这种“一键切换”的灵活能力,可以显著降低因地质突变可能带来的停机换型风险。

(二)地质适应性与施工效率的动态平衡

复合式 TPM 施工设备配置超前地质钻探、微震监测、地质雷达等多元探测模块,可以构建长距离预报 + 短距离验证的立体模式,提前识别岩性突变带、富水构造等系列隐患,有效降低突泥等风险发生概率。与此同时,设备配置的可更换式刀盘掘进模式可根据不同地质条件进行快速切换,在提升地质适应性同时保证施工效率。

二、面向复合式TBM 隧道的超前地质预报技术

(一)岩石采样与实验分析技术应用研究

岩石采样与实验分析阶段,需构建“智能靶向采样→多物理场测试→参数反演修正”技术闭环体系。复合式 TBM 掘进施工期间,通过集成于盾体前部的三轴机械采样臂开展掌子面岩层分层采样,分层高度可设置为距离地面 1.5m、3m、4.5m。针对单轴抗压强度 >60MPa 的硬岩地层,应使用 PDC- 金刚石复合片钻头配合高压水射流冷却技术保证获取 ⩾90% 完整率的岩心针,对于软弱夹层,可使用螺旋钻杆 + 套管护壁工艺来避免岩层采样阶段对地层造成过多扰动。采样后,应立即开展原位测试,使用精度±1MPa 微型回弹仪检测岩体表面强度,同时利用便携式声波仪进行纵波波速测量,同步进行采样点坐标的记录,要求X、Y、Z 误差 ⩽5cm ,掌子面裂隙产状倾向/ 倾角误差≤2°[1]。

(二)基于数据融合的底层模型建立与优化

基于数据融合的地层模型建立与优化,其技术实现过程需要遵循“多元异构数据配准特征提取→概率建模→动态更新”技术路线。其一,利用 TBM 搭载的 GNSS+INS 组合导航系统,将地质雷达地震反射波、超前钻孔 CT 多维数据统一到隧道设计坐标系内。其二,使用改进联合时频分析法,针对雷达信号进行去噪处理,利用射线追踪法进行地震波速度模型反演,使用 ART 算法(图像重建技术)对钻孔 CT 图像进行重建。其三,地质雷达天线频率应设置为 100MHz ,30m 探测深度,地震反射波可使用 HSP 法,设置道间距 1m。超前钻孔 CT 孔距应设置为5m,地震波速度模型初始误差应满足 ⩽8% 。

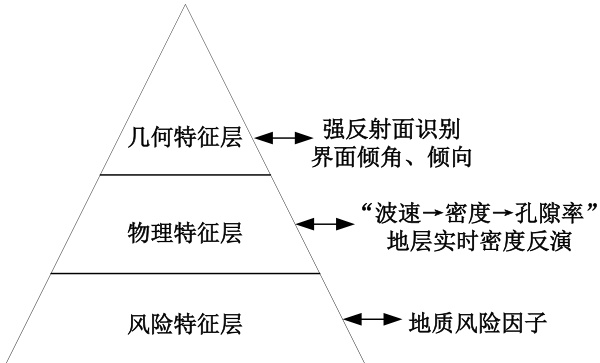

具体应用期间,在上述数据配准基础上,打造“三层特征提取架构”,如图1 :

图1 三层特征提取架构

如图1,第一层为几何特征层,利用Canny 边缘检测法,对雷达图像内 >0.2 反射系数的强反射面进行识别,随后使用 Hough 变换提取地震波相同轴延展趋势,对界面倾角、倾向等参数进行量化,保证误差 ⩽3 °。第二层为物理特征层,需要建立波速→密度→孔隙率转换模型,结合钻孔取芯的数据对地层实时密度进行反演,孔隙率误差需保证在 ±2% ,地层实时密度精度应保证 ±50kg/ m³。第三层为风险特征层,利用  开展地质风险因子计算。结合上述三层特征提取架构,使用序贯高斯模拟算法生成三维地层概率模型,利用 1000 次迭代蒙特卡洛模拟来量化预测的不确定性。随后,TBM 每掘进 5m 便基于掌子面所揭露的实际岩性数据面向模型开展克里金插值更新,模型输出结果以XY/XZ/YZ 平面三维切片结合风险热力图形式,直观展示富水区域、软弱夹层等关键地质体空间分布[2]。

开展地质风险因子计算。结合上述三层特征提取架构,使用序贯高斯模拟算法生成三维地层概率模型,利用 1000 次迭代蒙特卡洛模拟来量化预测的不确定性。随后,TBM 每掘进 5m 便基于掌子面所揭露的实际岩性数据面向模型开展克里金插值更新,模型输出结果以XY/XZ/YZ 平面三维切片结合风险热力图形式,直观展示富水区域、软弱夹层等关键地质体空间分布[2]。

(三)综合预报系统预测模型建立

预报系统预测模型建立环节下,旨在利用“边缘计算 + 云端训练 + 终端执行”的分布式架构打造多模态融合的预测模型。该技术策略实现原理是在边缘计算节点部署 C-RSTM 轻量化卷积长短记忆网络,对 TBM 掘进期间的运行参数进行实时处理,包括推进速度、刀盘扭矩等各项技术指标,设置1Hz 采样频率,同时处理微震监测数据。云端服务器则利用 DBN- 深度信念网络进行地质探测数据特征提取,随后使用联邦学习法实现模型参数共享,指导现场终端获取各类地质时空分布情况。

具体应用期间,将模型的训练分为三个阶段,第一阶段为“预训练”,使用历史工程数据对云端服务器的 DBN- 深度信念网络进行无监督训练,获取地层结构深层特征,例如断层带波形奇异值。第二阶段为“联合训练”,将边缘端提取的时序特征(微震事件频率、扭矩波动均方根等)同云端 DBN 所提取的空间特征(岩体完整性、界面埋深等)进行拼接,输入到梯度提升决策树模型中训练风险分类器,输出突泥,岩爆等六类风险概率。第三阶段为“在线优化”,使用 Adam- 自适应矩估计算法开展模型参数实时更新,若连续 5 个采样周期(5min)预测误差 >15% ,则此刻自动触发数据重新采集机制,对超前钻密度进行加密,如将间距从 5m 缩小至 2m。基于上述预测模型结果,可将预警划分为三级预警联动,并接入到 TBM 控制系统。概率 >70% 判定为一级预警,此刻自动调整 TBM 的掘进参数,如刀盘转速提升、推力降低等,同时启动盾体的超强注浆泵,将流量控制在50L/min、注浆压力0.4MPa。概率 >85% 为二级预警,联动管片拼装机对加强环进行提前部署,提升螺栓扭矩 30% ,同时利用声光报警器提示现场施工人员立即撤离危险区域。概率 >95% 为三级预警,BTM 即触发紧急停机程序,切断刀盘动力电源,同时快速将速凝浆液注入掌子面,实现岩面封闭。

此外,预测模型的建立需结合可视化模块,可将 BIM 模型作为载体,对BIM 模型叠加实时预报地质结果,支撑工程团队使用触控终端来交互查询 TBM掘进期间任意里程的地质参数以及风险等级,确保基于从数据采集到预报流程在15 分钟内完成的高效机制,满足TBM 快速掘进与风险快速识别的要求 [3]。

结语:

综合分析,岩石采样与实验分析 + 数据融合地层模型 + 综合预报系统预测模型三项技术的融合,形成了“微观岩性分析→中观地层分析→宏观风险预测”的递进形势预报体系。在实际应用期间,该预报体系能够将复合式 TBM 隧道施工的地质风险识别提前量从传统方法的 20m 左右延长到 80m 左右,且风险预测准确率可达到 80% 以上并全面降低非生产时间占比,为复合式 TBM 隧道掘进施工提供高效可控的技术支撑,有效降低各类风险对施工进度、经济效益以及施工安全带来的威胁。

参考文献:

[1] 张世殊 , 王鹏 , 张开 , 等 . 基于全过程信息的多源数据融合隧道超前地质预报方法 [J]. 岩石力学与工程学报 ,2025,44(04):838-849.

[2] 王庆勇 .TBM 施工隧洞综合超前地质预报及现场应用研究 [J]. 东北水利水电 ,2024,42(08):60-63.

[3] 唐韬 .TBM 穿越破碎带稳定性分析和防止隧道位移措施研究 [J]. 工程机械与维修 ,2025,(02):52-54.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)