发现北疆博物院陈列馆建筑与设计之美

梁荣伟 游金领

天津自然博物馆

一、引言

在天津市河西区马场道 117 号的天津外国语大学校园内,隐匿着一座承载百年历史的瑰宝 -- 北疆博物院。它不仅是中国近代博物馆发展史上的“活化石”,其建筑也在美学层面展现出非凡的魅力与特殊的价值。

北疆博物院是的前身,由法国神甫、博物学家保罗·埃米尔·黎桑(Paul Emile Licent)1914 年来华创建,起初是在现营口道 20 号的崇德堂,至 1922 年这座有 13 个房间及地下室的两层小楼已容纳不下他收集的标本,耶稣会决定在英租界马场道上盖建 的“天津工商大学”(现天津外国语大学)校内为桑志华收藏和研究盖建一座藏品楼北疆博物院的北楼 [2],随着藏品的增多,1925 年又与北楼西侧相连增建了一座三层能够展示藏品的陈列楼;1929 年与北楼南侧增建了具有两层的南楼。北疆博物院盖造时可以说与现在遗迹博物馆建造类同,都是先有藏品,结合藏品的特点进行设计盖造博物馆。建筑设计始终围绕“藏品为先”的核心逻辑,形成了符合藏品保护与展示需求的建筑。

“美”是一个跨越哲学、艺术、心理学、社会学等多领域的复杂概念,其内涵随时代、文化和个体认知的不同而变化。北疆博物院作为中国早期现代博物馆建筑的代表,从建筑结构到展陈美学,都深刻诠释了“美”的多元维度与文化碰撞。

二、建筑整体的美

19 世纪末期在比利时产生了新艺术运动,是欧洲探索新建筑的一个重要学派,并在法国广为流传,席卷整个欧洲大陆,形成不同特色的新艺术运动建筑。新艺术运动主张艺术要来源于自然、学习自然;善于使用铁钩件,用铁构件加工成各种流畅曲线;崇尚曲线,新艺术运动又称为“曲线风格”,并受工艺美术运动较深的影响。19 世纪中期产生的工艺美术运动特别强调以功能性作为设计的主要考虑对象,突出功能第一的原则。

北疆博物院当时是由比利时和法国合资公司义品地产公司的设计师比奈(Binet)设计、监造,后续部分的建筑由法国永和营造公司设计。从北疆博物院整体建筑来看,符合工艺美术运动的原则 --- 注重功能性的设计。北楼主要用于收藏和办公,其中一、三层作为办公,层高3 米左右;二层楼为收藏藏品,层高5 米左右;南楼与北楼以连廊相接,呈“工”字型布局,展现出沉稳而大气的气质,南楼与北楼等高,但仅有两层,是用来收藏标本,因为南楼是应藏品增多而加以盖造。同时具有实验室和图书室。与北楼西侧增盖的陈列厅一、二层每层层高约 4 米用于展示藏品。三楼作为库房,层高降为 2.8 米。这种布局在功能上实现了各区域的紧密联系,又在视觉上彰显出规整、平衡、和谐、统一、秩序的美感。其中的陈列厅作为北疆博物院对外展示的区域,在设计和建筑上尤为独特,体现了 19 世纪新艺术运动与工艺美术运动的特点。以下就以陈列室设计为例,来展现北疆博物院建筑与展陈设计之美。

三、建筑设计中的细微之美

柏拉图:提出“美本身”(理念论),认为现实中的美是“美理念”的投射,例如花朵的美源于“美”的抽象理念。

亚里士多德:强调美存在于事物的形式与结构中,例如比例、对称等。

从外观来看,博物院主要建筑材料为红砖,风格庄严而又典雅,呈现出中世纪风格欧式建筑的经典韵味。陈列楼的窗户设计独具匠心,又高又窄的小玻璃窗看似简单,实则蕴含巧思,玻璃采用高平板印花玻璃 ,先安装玻璃后用水泥浇筑,使玻璃镶嵌在墙体里,无窗框与墙体一体化的窗户简洁而优雅,一种简约的美保证了采光,增强了密封性,具备防沙、防盗、防震等多重功能。每片玻璃以白色小柱体相嵌,每个柱体外面是四棱面,如同八面柱切了一半显露在外,虽窄而短小,但在整个红色墙体平面中白色和三棱四面的跳跃感、灵动感、典雅感跃然而出。而每一窗柱在室内一侧时转为二棱三面,减少了一个面与一个棱角,消隐锋芒避免视觉干扰,室外那种跳跃、灵动感转为了平面感,与室内整体白色墙面达成一个视觉平面感,让参观者的目光能更专注于展厅内的自然珍宝仅由“外显灵动、内藏沉稳”的一个小小窗柱可见设计者之智慧、用心之精细与良苦。在无声处诉说着建筑与自然、实用与美学、自然之美与人文匠心相辉映之美。

四、陈列厅中的自然之美

自然美指自然界中未经人类改造的美,如山川、星空等。北疆博物院里陈列着这些来自大自然的瑰宝。有雄浑霸气的师氏剑齿象头骨化石,施展出来自远古生命的气息。静默低沉的野驴骨架透发着神秘气氛;披毛犀的骨架化石和多种骨感的动物骨骼化石、从大地土层中挖掘出来沟壑纵横的釉质牙齿化石如大地褶皱之美,美丽张扬的鹿角化石等等,将自然之美在时间中熔铸成了永恒的自然美。

王维诗中“大漠孤烟直,长河落日圆”词句中:大漠的干旱对长河的滋润,孤烟对满载丰富的落日,直对圆,这里不仅展现了自然景观的美,还采用了对比的美。对比也能形成一种美。北疆博物院的陈列室中四个白色支撑柱为八面棱角柱,这种等边等宽的八面棱角几何体充分的展现了人工设计。如同那些石器的棱、角、边代表也体现了人工的打制与雕琢。所以八面棱柱与毫无雕琢自然随形的化石形成了人工与自然的鲜明对比之美。

五、陈列厅中的色彩和谐之美:

动物化石的色彩虽然相对单一,但却有着一种质朴而深沉的韵味。化石颜色基本呈土色系,是在土层中岁月沉淀的痕迹。与之呼应的是整个展厅自然水泥色的地面,暗淡的水泥本色不仅与土黄色系的标本相呼应,而且如同大地托住了整个展厅和陈列的标本,在博物馆中营造出一种浓厚的历史氛围,感受到大地的沧桑和生命的轮回。展厅中除了地面、标本带颜色以外,墙面、柱体和展柜皆为白色,窗帘也是本白色。整个展厅呈“白立方”,白色墙面、白色展柜、中性光源、无装饰的极简展览空间,“白立方”起源于 19 世纪欧洲博物馆对“中性展示”的追求,成熟于 20 世纪现代主义艺术运动。20 世纪以来,白立方随现代主义艺术传播至全球,成为“国际化展览”的标配。是一种“去语境化”的策展理念 ,置于绝对纯净的空间内,使其成为独立的审美客体。

展厅中央四个八面棱柱也为白色,与白色展柜融为一体。从西方建筑上看柱体一般都有条纹、花式雕饰,而此陈列室中的柱体没有任何雕饰 ---- 纯白无饰,从设计理念上应该是突出展品,不喧宾夺主,减少存在感,突出展品。(见图1、图2)

白色具有轻、优雅、抽象、空灵感的特点。化石的土黄色系具有自然质朴感、实质感、具体感、温柔感、低调内敛感、厚重历史感等。白色自我不存在感,突出化石的存在感。同时白色是光谱中亮度最高的颜色,反射率接近 100% ,能显著提升环境的明亮度、均匀分布光线。

(图1)

(图2)

六、陈列厅中线条之美

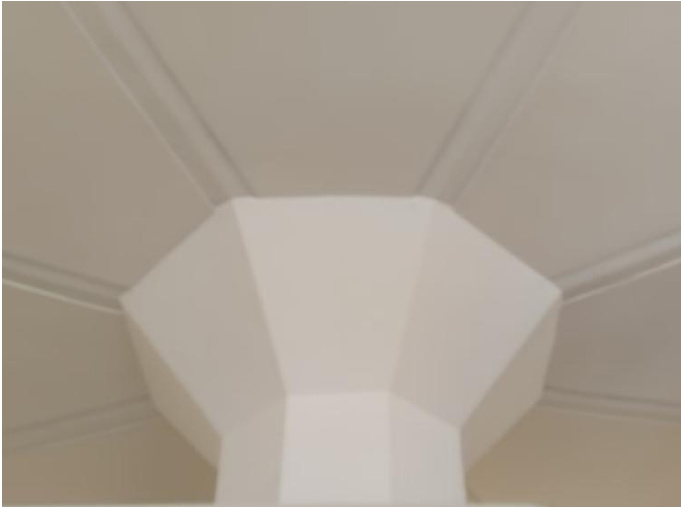

陈列厅中央的展柜以 U 型将四个白色八棱柱围裹,建筑采用“中心牛腿柱式八角托举状内框架结构”,减少墙壁荷载,形成开阔空间(见图 2)。并以顶部支撑柱的八角柱托的八角边为源点在屋顶形成放射性的射线修饰,观者举头观看时,可以联想到中世纪教堂用尖拱券将神圣感引向天空,此处可看作被“压平”的哥特式尖券,顶板的射线给人以光芒四射的神圣视觉感观。(见图 3)这样的顶部设计回应了四根柱子限定的平面布局,配合展陈设计形成了富有整体感的室内空间。并且八角柱和顶部柱帽的设计在结构上避免了梁体的出现,天花板连续的放射线条使博物馆空间更加完整。

(图3)

在那个时期,中国近代建筑发展出了居住建筑、工业建筑、公共建筑三大类型,水泥、玻璃、机制砖瓦等近代建筑材料的生产能力有了初步发展,有了较多的砖石钢骨混合结构,初步使用了钢筋混凝土结构[4]。陈列厅中的牛腿柱就是那个时期典型的钢筋混凝土结构。

牛腿柱从侧面观看像一头蹲伏的壮牛前肢,下端稳稳扎进柱身,上端弯曲的“膝盖”托举着房屋的顶部,形似弯曲的牛腿故而称为“牛腿柱”。柱体呈45 度斜向支撑,顶部扩展为八角形托盘,将力学的沉重感转化为蓄势待发的力量美学。这种从功能中衍生的形态美,恰似大自然用骨骼支撑生命 —— 牛腿柱以建筑的“骨骼”姿态,让冰冷的结构拥有了血肉般的隐喻,恰似工匠从建筑肌理中“生长”出的力与美,扛起了砖瓦的重量,托起了美学的想象。

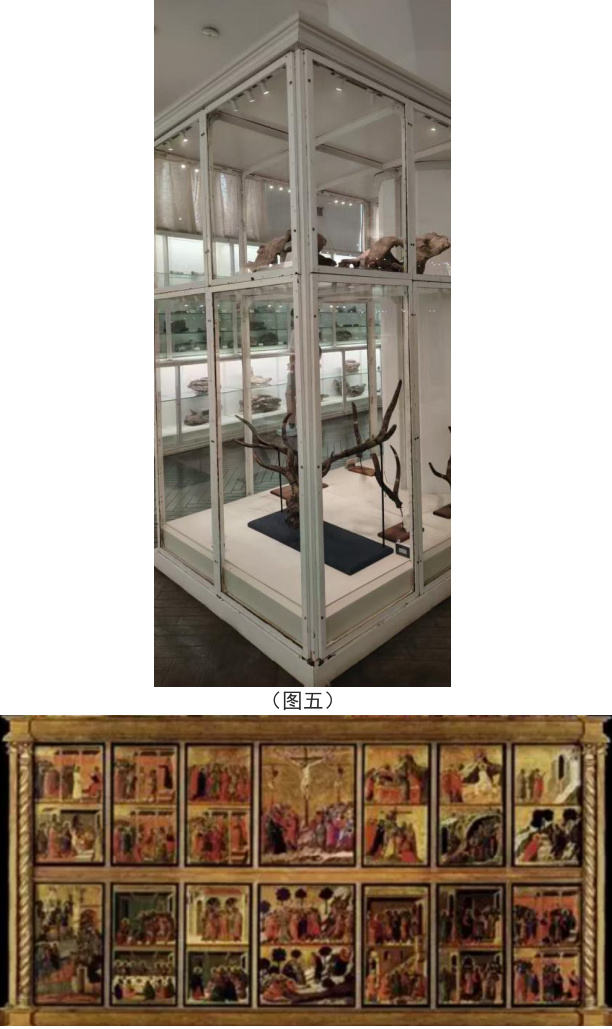

展柜玻璃间以铁条衔接并分割、支撑(图 5),拐角处没有直接将两面形成直角,而是采用三棱角设计,减少两面直接相交与一个直角的厚重感,三棱角削弱了拐角处交合的宽厚感,支撑架存在感,聚焦展品。削弱支撑架的存在感。展柜顶横向的一层层线条,给人于丝绸感,用一条条错落有致的线条使厚重的铁质顶檐变得柔细。若任其直白呈现,难免显露出刻板与压迫。而设计师以“线条”为媒介,悄然完成了一场材质性格的重塑:那些横向延展的线条,如被风轻轻梳理过的丝绸,带着流动的韵律感,用视觉上的“纤薄”消解了铁的“厚重”。完成了“以柔化刚”的美学哲思。

同时也表现了“刚柔相济”的美和之道,当金属的“刚”遇上线条的“柔”,并非对立的消解,而是彼此的成全。铁的承重感为线条提供了稳定的基底,让“柔”不至于轻浮;线条的丝绸质感软华了铁的冷硬,让“刚”多了几分亲近。这种设计暗合了东方美学中“刚柔相济”的智慧。让展柜顶部成为功能与美感的平衡点,也让观者在视觉触觉的瞬间,感受到坚硬物质背后的细腻。

(图六)

图六是意大利 - 锡耶纳大教堂杜乔的主祭坛画《Maesta》(《庄严圣像》)。前文艺复兴时期(中世纪向文艺复兴过渡阶段 ) ,是意大利文艺复兴早期、锡耶纳画派的重要作品,这幅画的框架与北疆博物院陈列室中展柜的框架设计雷同。其中的细立柱设计可看作是艺术家探索空间表现、以“框架 + 单元”以便丰富不同叙事的画面内容,通过较细分割线营造丰富的空间感,助力丰富、构建画面层次,目的是为了在有限的空间达到丰富内容的展现。同理北疆博物院陈列厅展示柜的设计似乎沿用了雷同的表达理念:采用适度的隔断若有若无,不能太细,完全没有存在感,也不能太粗影响视觉,需要粗细适度,既有存在感,目的是达到较多的区域感,丰富展现内容。北疆博物院的藏品多而丰富,种类也丰富,整体展现自然标本,但又用框架感区分不同的种类展品。辅助引导观众对每个展品的细化、规范化的参观意识,避免众多展品一体化、使观众视觉疲劳化,分散化、随意化选择化等。

七、总结:

中国儒家将“美”与伦理道德结合,如“里仁为美”,认为德行之美高于形式美。

看北疆博物院创建者保罗·埃米尔·黎桑在 1938 年被迫回国时将 25 载,行程 5 万公里采集的 20 余万件标本留在了中国 . 天津。他在日记在写到:“我不能掠夺在黄河白河博物馆中所收藏的从各地花重金收集到的文物 ...... 我坚持的一贯原则是,所有被发现的这些世上仅有的古生物文物必须要留在发现地。”从而展现了黎桑超越个人利益、超越国际、种族的高尚美德。使北疆博物院今天在这里焕发着科学之果、中法友好之花的美。

美是流动的哲学命题,美为人类提供超越现实的心灵栖息地。审美体验帮助人们突破理性局限,理解世界的多元性。我们从北疆博物院展示厅建筑以其独特的陈列、精妙的设计、细节的极致追求等发现它的美。它的美今天已成为跨越时空的文明与对话。展现了空间与形式、自然与人文、科学与艺术的和美之至。今天北疆博物院的设计成为“凝固的美学史”与“生生不息的文化场”。

参考文献:

[1] 鲁艳蕊 . 中外建筑史 [ M] 机械工业出版社 2023 年第一版 156页

[2] 梁荣伟 . 北疆博物院的前世今生 [J],视界观 2024(2)47-50.

3] 马金香. 桑志华与北疆博物院的创建化石[J],2017(3)7-8.

[4] 鲁艳蕊 . 中外建筑史 [ M] 机械工业出版社 2023 年第一版 150页

作者:

梁荣伟 120102197107271167

游金领 372901198210184811

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)