基于“职教基因”理论的教育自适应进化模型研究

刘红梅

广州铁路职业技术学院 广东广州 511300

1. 引言

1.1 研究背景

随着城市化进程加速,中国轨道交通运营里程持续增长。截至 2023 年,全国城轨线路总里程突破 1 万公里,全国铁路营业里程达到 15.9 万公里(其中高铁 4.5 万公里),智能化运维成为行业刚需。以智能巡检机器人为例,其核心技术(如钢轨裂纹识别算法)要求技能型人才具备快速适应新技术的能力。然而,传统职业教育培养周期长达3 年,远落后于技术更新速度,导致“学生入学即学废”的恶性循环。

本文首次将生物基因理论引入职业教育研究,提出“职教基因”双螺旋结构(能力链 + 数据链),突破传统线性发展框架。该理论揭示职业教育从被动适应到主动进化的内在机制,为教育数字化转型提供理论支撑。以轨道交通领域人才培养为例,构建“感知—检测—编辑”三阶段自适应进化模型,为职业教育专业调整提供可复制的“AI+ 职教”解决方案。

2. 职业教育与产业协同研究现状

德国提出“职业教育 4.0”框架,在“双元制”职业教育模式下引入数字化技术,对教学过程和评价体系进行了优化 [1],一方面将会加大德国双元制高等教育培养专业技术人才的力度,另一方面也在不断加大对中等职业教育学生的数字化素质培训 [2]。德国学者提出基于工作过程系统化的课程设计理念,强调课程内容与实际工作场景紧密结合,为人工智能时代职业教育课程体系重构提供了有益借鉴[3]。日本通过将人工智能融入职业培训课程,提升了人才培养质量[4],但缺乏产业动态适配机制研究。

产教融合作为我国职业教育的核心特征,一直是学术界研究的热点。国务院发布的《国家产教融合建设试点实施方案》推动了校企合作的深化,各地探索出“共同体”“产业学院”“职教集团”等融合模式 [5,6,7]。天津职业大学提出人工智能背景下推进产教融合开展高技能人才培养的实践创新 [8] ;通过构建产教融合共同体 , 促进“三教”共生共长 [9] ;合肥经济学院与华为共建的“华为 ICT 学院”,实现了课程体系与华为认证体系的深度对接;重庆工业职业技术学院牵头的“重庆智能装备制造职教集团”整合多家企业资源,推动了人才培养与产业需求的精准匹配。在技术层面,部分院校尝试通过大数据分析实现产教融合的精准对接,如浙江机电打造智能装备技术产业学院,根据产业人才需求预测为专业设置提供了数据支撑。

现有研究的共性问题在于:技术工具化倾向,即 AI、大数据等技术多用于辅助教学 [10](如智能阅卷、学习路径推荐),未深入职业教育系统的结构性重构;动态适配能力不足,缺乏基于产业技术图谱的实时反馈机制,导致教育供给与产业需求长期脱节;理论支撑薄弱,多数研究依赖经验性调整,未能构建职业教育自适应进化的底层逻辑框架。

3“职教基因”理论构建

3.1 职教基因理论基础

生物基因理论为职业教育系统性重构提供了新视角。基因由编码、表达、突变、进化四个核心环节构成,这一过程与职业教育的演化逻辑高度相似:

因编码→课程模块化设计:基因通过DNA 序列编码生物特征,职业教育则通过课程模块编码知识体系基因表达→教学实施过程:基因表达决定生物性状,教学实施则决定学生技能掌握程度。

基因突变→专业调整:基因突变是生物进化的驱动力,专业调整则是职业教育适应产业变革的关键机制。基因进化→系统重构:生物通过基因重组实现种群进化,职业教育需通过“三教”与“四链”的协同优化完成系统性重构。

3.2 职教基因概念界定

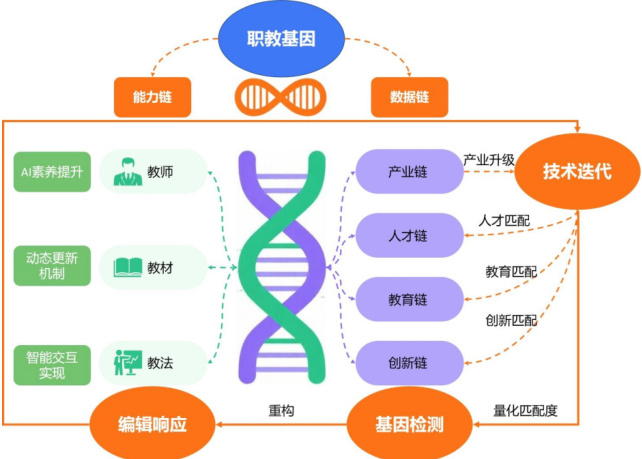

职教基因指支撑职业教育自适应进化的核心要素组合,由“能力链”与“数据链”构成双螺旋结构,如图 1所示。能力链由职业教育实施的核心能力单元,即教师、教材、教法构成,是教育供给的直接载体。数据链为驱动职业教育动态调整的数据网络,即人才链、产业链、教育链、创新链构成,是教育供给动态调整的驱动力。两链通过“感知—检测—编辑”的自适应进化机制实现闭环互动,使职业教育系统具备实时响应产业变革的能力。

图1 职教基因理论- 双螺旋基因结构

3.3 职教基因双螺旋模型

(1)能力链

以人工智能技术驱动下的轨道交通产业转型为背景,教师基因表明教师的 AI 素养与跨领域融合能力。教师需掌握数字图像处理、深度学习算法开发等人工智能核心技术,能够将TensorFlow、PyTorch 等AI 工具融入教学实践。并且可结合钢轨裂纹识别等轨道交通智能巡检实际案例,同步讲解深度学习算法与铁道巡检工程,实现“轨道交通+AI 算法”等融合授课模式,打破学科壁垒。

教材基因表明教材的动态更新与前沿技术嵌入机制。教材以模块化设计为主要方式,采用活页式教材结构,将产业前沿技术(如检测模型从 YOLOv5 案例替换为 YOLOv10 模型实战)转化为教学模块,每学年更新基于深度学习的智检章节,快速替换技术陈旧模块,紧跟产业技术迭代周期。

教法基因表明智能交互与叙事融合的实践创新。通过虚拟仿真、数字孪生等技术模拟轨道异物识别等产业实践任务,实现“虚拟产业 + 真实项目”的混合教学模式。利用基于企业工程师经验训练的行业大模型,构建智能体AI 导师,在学生完成实践任务后,自动生成改进建议,为学生提供个性化反馈。

(2)数据链

产业链基因指明技术迭代驱动的专业重构路径。通过实时追踪产业技术图谱,量化课程内容与产业需求的差距,如可量化专业契合度指标、课程匹配度指标、实训对接度指标等,针对性动态触发专业课程重构。

人才链基因指明岗位需求牵引的人才培养优化路径。通过分析岗位技能需求生成岗位技能画像,并将其转化为职业能力标准,以此为依据修订人才培养方案,确保毕业生能够满足行业最新需求。将技术成果转化为教学案例,采创新链基因指明技术研发到教学资源的转化通道。通过对接企业研发项目,

用虚拟和实际结合的实训场景,丰富教学资源,增强学生的实践能力和创新思维。教育链基因表明基因编辑到教学过程的动态优化。基于基因编辑触发对教学过程的针对性调整,包括优化算法案例、改进教师培训方案等,以适应不断变化的教育需求。

3.3 三阶段自适应进化模型

构建“感知—检测—编辑”三阶段自适应进化模型,感知用于实时捕捉产业技术变化,提供原始数据输入与初步预警;检测用于分析专业、课程、实训内容与产业需求的差距,确定滞后指标;编辑根据检测的滞后等级执行更新策略,触发教材、案例、实训的更新。

(1)技术迭代感知

技术迭代感知是指通过多源数据采集与智能分析手段,实时追踪产业技术图谱的变化趋势,识别设备版本、算法更新、关键岗位技能等维度的技术路径,从而为后续教学资源更新提供前置预警和决策支持。在轨道交通领域,典型应用如智能巡检机器人传感器型号升级(如从红外到激光雷达)、图像识别算法版本更新(如 YOLOv5 升级为YOLOv10)等。

(2)基因检测评估

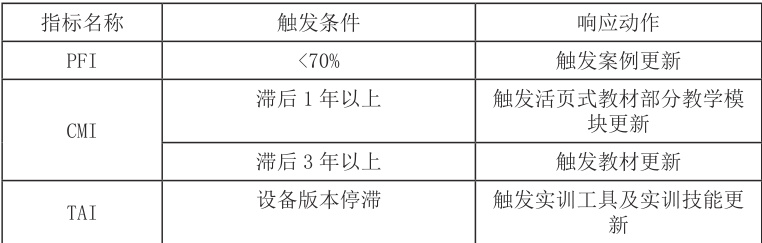

可以通过专业契合度指标、课程匹配度指标、实训对接度指标等指标量化教育供给与产业需求的差距。如专业契合度指标(PFI)用于衡量个人技能、 匹配程度;课程匹配度指标(CMI)用于分析所提供的课程内容与行业实际需求的素质、 技能三维目标之间的重合度;实训对接度指标(TAI)考察学生在校期间参与的实训项目(如实习、实验室工作等)与其未来就业岗位所需技能的匹配程度。

(3)基因编辑响应

基于基因检测评估结果,可以设计一种基因编辑响应机制,用于触发教育供给端(如教学案例、教材、实训技能)的更新与优化。该机制可作为高职院校或应用型高校在 **j** 教融合”、“岗课赛证融通”背景下进行教学质量闭环管理的重要工具。

4. 轨道交通智能巡检机器人人才培养案例

作为粤港澳大湾区交通枢纽,广州地铁集团运营的大湾区“地铁 + 城际”里程突破 1000 公里,智能化运维需求激增。智能化运维岗位要求具备“AI+ 轨道工程”复合技能的技术人员。某铁路职业技术院校为例满足 AI 相关技术驱动下的轨道交通产业转型需求,依托现有人工智能 + 交通场景应用综合实践实训室、人工智能 + 大数据综合应用实训室与人工智能赋能中心,以及校企合作资源,构建职教基因双螺旋模型,实现课程体系、师资能力、实训资源的动态优化。具体实施过程和关键举措如下。

学院构建职教基因双螺旋模型框架以产业链基因为核心,实时追踪产业技术图谱并量化课程内容与产业需求间的差距,动态触发课程重构;人才链基因则聚焦岗位技能需求分析,生成岗位技能画像并转化为职业能力标准,指导人才培养方案修订;创新链基因利用校企合作资源将企业研发成果转化为教学案例,并采用虚拟结合实际的实训场景丰富教学资源;教育链基因基于市场反馈和技术进步对教学过程进行动态调整,包括优化算法案例和教师培训方案,确保教育体系能够灵活响应市场需求的变化。

学院以专业契合度指标(PFI)、课程匹配度指标(CMI)、实训对接度指标(TAI)量化教育供给与产业需求的差距,并设置基因编辑响应机制的指标触发机制。

表1 基因编辑响应机制阈值设定表

广东省教育厅采用问卷调查形式,统一组织了雇主满意度调查,参与学院雇主满意度调查的雇主数 110 个,满意度100%,人才培养质量得到认可。

5. 结论与展望

本研究首次将生物基因理论引入职业教育研究,提出“能力链”与“数据链”协同进化的双螺旋结构,突破传统线性发展框架;并基于“职教基因”理论构建了“感知—检测—编辑”的三阶段自适应进化模型,该模型通过数据链驱动能力链进化,可有效解决职业教育“三教”与“四链”脱节问题,为职业教育数字化转型提供新范式。未来该研究将扩展至智能制造、现代农业等产业集群,探索职教基因的跨区域迁移能力。

参考文献:

[1] 莫忧. 德国的“双元制”职业教育模式[N]. 学习时报,2025(5)

[2] 陈正 , 修春民 . 德国“职业教育 4.0”的特点与启示 [J]. 世界教育信息 ,2017,30(16):23-26.

[3] 岳 强 , 张 研 . 基 于 工 作 过 程 系 统 化《PLC 技 术 及 实 训 》 的 课 堂 教 学 改 革 [J]. 创 新 教 育 研究 ,2018,06(05):402-406.

[4] 王祝萍 , 张琼琼 . 日本人工智能领域人才培养策略及启示 [J]. 神州学人 ,2024(3):48-51

[5] 刘鹏程 , 刘海平 . 共同体视域下职业教育产教融合的内在逻辑、理论困境和治理模式 [J]. 职业技术教育 ,2024,45(34):42-48.

[6] 郑浩然 , 张永栋 , 郭海龙 , 等 . 产教融合背景下汽车类产业学院建设研究与实践——以广东交通职业技术学院广东省新能源智能汽车产业学院为例[J]. 现代职业教育,2025,(16):85-88.

[7] 袁晓华 . 高质量发展下我国职业教育产教融合政策分析——基于近五年来的中央政策文本 [J]. 四川省干部函授学院学报 ,2025,(01):98-102.

[8] 杨荣敏 . 人工智能时代深化产教融合培养高技能人才的路径优化与具体实践 [J]. 天津职业大学学报 ,2025,34(02):16-22.

[9] 许爱军 . 职业教育“ 三教” 改革的发展逻辑、有效载体与破解路径 [J]. 南方职业教育学刊 ,2021,11(02):16-22.

[10] 刘仁有 . 转型与重塑:数字化赋能职业教育新生态——世界数字教育大会“职业教育数字化转型发展”论坛综述 [J]. 中国职业技术教育 ,2023,(07):12-17.

作者简介:刘红梅(1991.03—),女,汉族,河南焦作人,博士研究生学历,讲师,研究方向:计算机视觉,职业教育。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)