跨学科主题学习下的初中语文思辨性阅读教学研究

胡勤芳

苏州市吴江区盛泽第二中学 江苏省苏州市 215228

《义务教育语文课程标准(2022 年版)》明确提出“加强课程内容整合”的要求;亦提出“跨学科学习”和“思辨性阅读与表达”任务群。足见新时期初中语文阅读在阅读范畴上要有广度,对多篇课文以及跨学科知识进行系统性学习,促使学生形成跨学科知识图谱;在阅读形式上也要有深度,引导学生深入思辨课文内涵,客观、全面、冷静地思考问题,识别文本隐含的情感、观点,意义重大。本研究选取初中教材中苏轼代表作,通过结合“乌台诗案”等重大历史事件,梳理苏轼生平经历及其与他前后创作风格转变的内在关联,探索跨学科主题教学中培养学生批判性思维的可行路径。

一、跨学科主题学习与思辨性阅读教学的内涵简述

(一)跨学科主题学习

语文跨学科主题学习让学生围绕某一特定主题,在真实情境中通过自主、合作、探究来解决真实问题,在深度学习、整体认知世界的实践过程中提升以高阶思维为核心的跨学科素养的一种学习取向。初中语文跨学科主题学习是基于初中生认知基础、生活范围和学习兴趣,以设计、参与、调研、展示为主要活动形式的一种跨学科主题学习方式。根据维果茨基“最近发展区”理论,多学科知识交叉能构建更丰富的认知支架[1]。

(二)思辨性阅读教学

思辨性阅读教学是一种基于文本,以问题探究为主线,引导学生通过阅读、推断、质疑、讨论等方式辨析态度立场,优化知识结构,建构思维策略,提升素养的教学活动。初中语文思辨性阅读教学基于学生思维发展特点和认知基础,将文本阅读和自主探究结合起来,引导学生客观、全面、冷静地思考问题,识别文本隐含的情感、观点,体会作者运用的思维方法,尝试评价文本并基于文本和生活实际开展研讨等活动。

二、跨学科主题学习与初中语文思辨性阅读的内在联系

(一)教学目的相似

跨学科主题学习与初中语文思辨性阅读的目的相近,跨学科主题学习是为了提升阅读的广度,促进知识体系的深度整合与应用;思辨性阅读是为了提升阅读的深度,促使要求对文本信息进行逻辑分析、证据甄别与多角度论证。两者均指向知识迁移与深度整合能力的塑造,均是以“以点带面”的方式,通过知识的正向迁移,进一步促使学生进行深度阅读。

(二)教学特征相通

跨学科主题教学的核心特征包括跨学科性:学习内容涉及多学科交叉;主题性:围绕一个具体的主题或任务展开;探究性:注重真实情境中引导学生学习。而初中语文思辨性阅读的核心特征则包括:真实性:问题导向的真实情境创设;思辨性:高阶思维的综合培养;交互性:引导学生在交流互动中展开探讨。两者的教学特征有相通之处,比如两者都强调通过群文比较、辩论分享实现观点碰撞,在互动中锤炼逻辑表达[2]。

(三)教育内容互融

跨学科主题学习与初中语文思辨性阅读在教学内容上也相互融合,两者之间可形成知识内容互补。比如整合苏轼《定风波》等五篇初中教材形成主题,历史学科提供作者生平经历与“乌台诗案”重大事件影响及其因果分析框架、政治学科解析封建官僚制度对文人的影响等,有助于语文学科聚焦语言艺术的审美解读、心境解读等,增加学生的学习成果 [3]。

(四)教学价值延伸

跨学科主题学习与初中语文思辨性阅读在教学价值上实现了延伸,突破了传统教育的局限。跨学科教学提供多元知识视角,为思辨供给丰富论据,以学习《记承天寺夜游》为例,学生需同时运用到:历史时序分析、政治处境判断、

文学意象解读,形成综合性学习任务。思辨性阅读赋予跨学科主题学习以逻辑严谨性,避免碎片化知识堆砌,推动解决方案的系统化构建。

三、跨学科主题学习下的初中语文思辨性阅读教学对策

(一)设计跨学科教学,融合多学科学习内容

在跨学科主题学习下,初中语文展开思辨性阅读,相关教师需要结合教材情况进行精准备课,融合多学科学习内容,设计契合主题,促使学生实现知识与认知的竖向(同学科)与横向(跨学科)正向迁移。设计跨学科教学内容可遵循维果茨基“最近发展区”原则控制跨学科难度梯度 , 以既有教材内容为载体,适当引入课外内容;或者,思辨性阅读设计可运用逆向教学设计原理,如OBE 教学法,先确定思辨能力培养目标,再反向选择适配学科内容,确保跨学科拓展服务于语文核心素养[4]。

例如,部编教材会学习大量苏轼作品,包括《卜算子·黄州定慧院寓居作》《记承天寺夜游》《水调歌头·明月几时有》《江城子·密州出猎》《定风波·莫听穿林打叶声》等,各作品零散地分布在教材八年级与九年级,主要以引导学生感受诗词的韵律与节奏之美为目标,并分析诗词的意象、意境和情感表达,培养学生寓情于景的写作手法等等。既有教学问题在于未能深入结合作者生平,未能将多篇内容进行系统性整合,并进行跨学科教学。面对上述问题,教师可以整合上述多篇诗词,设计思辨性阅读主题“苏轼生平与诗文风格”,结合“乌台诗案”历史资料,融合历史、政治、艺术等学科,形成跨学科主题教学,整合多元学科知识,势必能够引导学生更好地展开思辨阅读,提升阅读广度与深度。

(二)设计课前预习任务,奠定课堂阅读基调

在跨学科主题学习下,初中语文开展思辨性阅读,教师可预先设计预习任务,引导学生对将要学习的阅读主题有初步了解,为课堂阅读奠定扎实基础。预习任务应包含预测、监控、评估三阶段认知触发点,教师可向学生提出具体的阅读预习任务,并要求学生认真填写预习单,完成预习任务或回答相关问题,促使学生提升重视心理。预习单也会有利于学生梳理跨学科知识点,形成初步的跨学科知识图谱,促使学生思维正向迁移。

例如,初中语文整合《卜算子·黄州定慧院寓居作》《记承天寺夜游》《水调歌头·明月几时有》《江城子·密州出猎》《定风波·莫听穿林打叶声》五篇诗词,设计思辨性阅读主题“苏轼生平与诗文风格”,思辨性阅读大致分为三个模块:历史事件与进程梳理、诗词赏析与意境感知、政治联系与艺术创作。在课前预习阶段,适合进行“历史事件与进程梳理”任务,教师向学生发布任务:对苏轼的生平经历进行调查,对“乌台诗案”事件加以了解,并将五篇课文按照写作时间顺序进行梳理,制成表格,与苏轼的生平经历一一对应。之后由学生完成课堂预习任务,教师对学生的预习单进行检查。

(三)创设思辨性问题,引导学生思辨性阅读

在课堂教学环节中,倡导打造以学生为中心的课堂,教师扮演引导者的角色,创设思辨性阅读任务,向学生提出,之后就将课堂时间与空间适度交给学生,不要对学生进行过度干扰。学生只有进行自主、独立阅读,才能深度融入到阅读学习之中,发散思维,产生属于自己的知识理解,实现知识图谱的构建以及思维能力的跃迁 [5]。

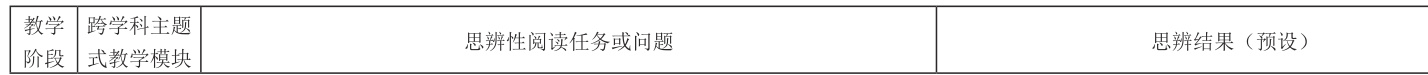

例如,整合上述五篇诗词,设计思辨性阅读主题“苏轼生平与诗文风格”,可设计如下表 1 所示思辨性阅读任务,涵盖课前预习、课中研学、课后拓展,包含历史事件与进程梳理、诗词赏析与意境感知、政治联系与艺术创作三大模块,引导学生循序渐进进行思辨性阅读。教师指引学生进行独立、自主阅读,完成学习计划,填写思辨性阅读任务单。

表1.“苏轼生平与诗文风格”主题阅读任务单

(四)引导学生交互探讨,促进学生思维碰撞

学生之间在小组中进行交互探讨,其形式和氛围相对宽松,没有教师的压力以及制式课堂的枯燥,学生往往表现的更有兴趣。同时,学生之间互动探究,还能够促使学生产生思维碰撞,擦出思维火花,进一步促使学生内化知识,或产生更多、更新颖的见解,这也是思辨性阅读教学的精髓所在[6]。

例如,在“苏轼生平与诗文风格”主题思辨性阅读教学中,教师可向学生提出一些具有矛盾性、比较性或思辨性的问题。如《水调歌头》中“琼楼玉宇”是否既象征理想又暗示政治风险?对比作者在《卜算子·黄州定慧院寓居作》写作时的意象,如孤鸿意象等,与《定风波》的意象,如竹杖芒鞋、料峭春风等,分析如何借用意象来表达不同心境?等问题,教师促使学生进行交流思辨,在思辨过程中,由小组长记录小组成员的答案,最终上台分享。

(五)落实“教学评”一体化理念,创新学情评价模式

评价是为了更好地了解学生学情,落实“教学评”一体化理念,课前课中课后各阶段任务都需要“教学评”中的“评”来检验。首先,在课前环节,设计“历史事件与进程梳理”预习任务,可在课上留下一定时间,让学生在小组内展示和讲解,同步进行学生互评,科学评价学生的“预习完成度”。其次,在课中环节,设计诗词赏析、意向感悟、心境分析等学习任务,教师对学生在课堂上的表现进行打分,从学生的“创新见解”、“学习积极性”、“活动表现”等多维度进行科学评价,如“学生创新见解”,指学生在学习中是否能够提出一些创新性的见解,是否能够创新研究文章的内涵等,若有小组合作,小组应提供学生自我评价、交互评价结果。最后,在课后环节,设计跨学科任务,在后续课堂让学生登台展示或将作品在班内穿越,由学生进行集体打分,评价指标以“语文素养”“跨学科素养”为评价指标,如某一学生选择课后任务:撰写《致苏轼先生的一封信》,并配图。完成该作业后,下节课作品在班内传阅,评价该学生的“语文素养”(写作是否得当、是否表达苏轼思想)、“跨学科素养”(评价配图绘画能力)。

综上所述,跨学科主题教学与思辨性阅读关系密切,跨学科主题教学提供多元知识视角,为思辨供给丰富论据,为思辨阅读提供“脚手架”;思辨性阅读赋予跨学科主题学习以逻辑严谨性,避免碎片化知识堆砌,推动解决方案的系统化构建。在跨学科主题教学视角下,初中语文开展思辨性阅读,兼具阅读广度与深度,在实施时需要注意科学设计跨学科主题内容、科学设计思辨性阅读任务等,联通课前、课堂、课后多环节,让语文学科与历史、政治、艺术等多学科结合,打造一个系统性主题,引领学生进行自主探究以及互动探究,促使学生客观、全面、冷静地思考问题,识别文本隐含的情感、观点,体会作者运用的思维方法等,意义重大。

参考文献:

[1] 刘立娅 . 基于核心素养的初中语文跨学科学习任务群教学模式分析——以《西游记》阅读教学为例 [J]. 新课程 ,2025,(17):69-72.

[2] 徐华玉 . 初中语文跨学科主题学习谈略——以《醉翁亭记》教学为例[J]. 中学语文 ,2025,(15):19-20.

[3] 沈冬 . 初中语文跨学科活动课的设计与实施——以部编版语文七年级(下)教学为例 [J]. 语文教学之友 ,2025,44(05):10-12.

[4] 施旋旋 .“学而不思则罔”——学习任务群视域下初中语文思辨性阅读与表达的实践探索 [J]. 中华活页文选 ( 教师版 ),2025,(11):121-123.

[5] 樊会芹 , 郜洁 .“思辨性阅读与表达”任务群视域下初中现当代散文教学的价值意蕴、现实挑战与模式构建 [J]. 信阳师范大学学报 ( 哲学社会科学版 ),2025,45(03):57-62.

[6] 陈安 . 提炼·提倡·提升初中语文“思辨性阅读与表达”学习任务群教学策略 [J]. 天津教育 ,2024,(27):17-19.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)