分层施教 自主探究 寓教于乐

田振英

惠民县第一实验学校东校区 山东省滨州市 251700

近年来,小学教学在优化教学目标、内容、手段、方法上进行了许多卓有成效的探讨,但仍然摆脱不了“教师牵着学生走”的局面,这种优化只重视了“教的优化”而忽略了学生自主学习能力的培养。当今,要求人具备能适应各种变化、善于吸收各种新思想、善于解决各种复杂问题 , 有较强的创造能力等素质。因而,培养具有强烈的求知欲,善于运用科学方法独立学习、并能自我评价学习效果的高度自主学习能力的人,是社会发展的必然要求

如何优化课堂教学 , 为每个学生提供一个能获得充分发展的最佳学习环境,这是长期以来国内外教育理论和实践所致力探索的课题。由于学生智力因素与非力因素的差异以及基础水平的不同,出现了部分学习比较困难的学生。为了确保每位学生都能获得最优发展,在教学中,我采取分层施教、自主探究的教学思路,让“尖子生”冒出来,中等生迈大步,差生跟得上。使不同层次的学生各得其所,各展其长,充分发展。

一、分层施教

( 一) 合理分层,恰当组建。

苏霍姆林斯基曾说,每个孩子身上都有“金矿脉”,教师对学生的分层必须有利于每位学生潜在的才能和智慧的释放。因而,教师必须深入的了解和研究学生,全面掌握每位学生的智力因素和非智力因素。利用学生自愿和教师调整相结合的方法分层。一般可将学生分为 A、B、C、D 四个层次。A 层是智力因素和非智力因素都比较好的学生 ;B 层是智力因素较好但学习不够刻苦的学生 ;C 层是智力因素一般但学习刻苦的学生 ;D 层是智力因素与非智力因素都比较差的学生。在划分层次时,教师要做好学生的思想工作,使学生真正认识到分层教学的目的,了解分层教学的方法,明确怎样配合教师进行学习。在实施过程中,要据情而变,实行动态分层,不断调整,尽量满足不同层次学生的心理需求,充分发挥学生非智力因素中的有利因素,形成良好竞争机制,是学生舒心乐意的到相应层次中去。同时,让学生自愿组成互助组。在分组时,教师据学生桌次、性别、意愿等因素合理安排,要照顾到组与组间的平衡,在班内营造一个组内互帮互助,组外比层次升降的竞争氛围。

( 二) 确定分层教学目标。

分层目标在教学活动中对各层次的学生起到定位、导向和激励作用 , 并为学生的逐层递进设立台阶。因而 , 教学目标的确立要使各层经过一定的努力能够达到相应的目标。比如要求 A 层学生深刻理解知识、灵活应用知识 , 培养创造能力,发展个性和特长 ;B 层和 C层学生熟练掌握基本知识 , 灵活应用基本方法,发展理解能力和探究能力 ; 要求 D 层学生掌握主要知识, 学会基本方法,培养基本能力。

( 三) 分层备课、授课。

备好课是上好课的前提和基础,要想在课堂上真正落实分层教学目标,必须在备课时吃透大纲和教材,分析好不同层次的学生对教学内容的认识情况、情感情况,已确定分层的教学目标、方法。备课时,一般从以下几个方面分层设计:1、设计分层的课堂教学目标。2、设计分层的课堂提问。3、设计分层课堂练习。4、设计分层课堂检测。5、设计分层课后作业和分层单元检测。

在分层教学中,要做到有分有合,充分照顾低层次的学生思维,创设引入教学的最佳环境: 例题分层设计, 设计适合各层思考的逐步深化题组,采用问题串形式,组织小组讨论,互帮互学。在分层教学中把“问题串教学法”与“自学讨论教学法”融入分层教学中。

( 四) 分层评价。

分层评价在教学过程中应随时进行,对达到本层目标者及时鼓励。测试时,可将一份试卷分基础题和层次题两部分,基础题为各层学生必作 , 层次题指同一个大题里安排四个层次题,由易到难。这样既可使低层学生获得比较好的成绩 , 从而树立自信心,又可使优生避免骄傲自满。

二、自主探究。

全面推行素质教育是我们每个教育工作者义不容辞的职责,具体到小学数学教学中,就是如何使数学学科教学与发展核心素养相适应 , 让学生积极主动的参与教学过程真正能参与、会参与、乐参与,学的主动,学的生动活泼,使其智力得到开发,能力得到培养。

( 一) 培养学生的自主意识,让学生真正能参与。

培养核心素养的实质是实施主体性教育,教学中是把学生视为主体,是否建立起以学生为主体的意识,这不仅是个方法问题,更重要的还是一个指导思想问题,一个教育观念问题。教师为主导,学生为主体是教学中必须遵循的一项原则 , 不容置疑。教师是教学过程的组织者、指导者、启发者,起主导作用;学生是教师工作的对象,是学习的主人,是教学效果的体现者,是学习的真正主体, 应该充分发挥其主体作用。

1、转变观念,切实把学习的主动权还给学生。

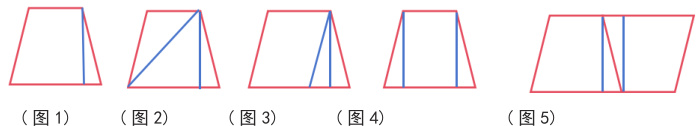

由于受陈旧教育思想的影响,不少教师对于师生位置关系不能摆正,上课只考虑怎样教,不考虑学生怎样学,课堂上教师讲得多,问得碎,怕学生会乱,“抱”着、“扶”着不敢放手,处处牵着学生鼻子走。鉴于以上现象,我们应该切实从教育思想的转变着手,真心诚意地把学生当作学习的主人,把课堂还给学生、放给学生,设身处地地为学生多想想,设计问题真正让学生自己跳跳脚摘苹果。充分发挥教师的启发、点拨、设疑、解惑的主导作用,激发学生的参与动机,引导学生参与教学过程,真正的去学习。要面对全班每一个学生,让他们都能参与,都有机会参与,不存在课堂死角。适当情况下,放手让学生“走”,不但不是浪费时间,恰好是学生主体作用的结果。例如“梯形面积的计算”一课,为了更好的发挥学生的主体作用,进一步放手让学生自己去寻求解决方法,上课前可以通过对平行四边形和三角形面积计算公式的推导过程的回顾直接出示“已知上底是3 厘米,下底是5 厘米。高是 4 厘米,求梯形的面积”的题目及图 (1),启发学生运用已学过的知识求梯形的面积,可以讨论,可以用纸片剪拼, 然后汇报方法及结果, 看谁的解法更多更巧? 同学们通过动手、讨论、总结出了以下几种方法:

法 1、作一条直线 , 把梯形分割成两个三角形图 (2) 将两个三角形面积合起来就是梯形面积。即 3x4÷2+5x4÷2=16( 平方厘米 )

法2、画一条平行线,把梯形分割成一个平行四边形和一个三角形从而得出梯形面积.即3X4+(5-3)x4÷2=16( 平方厘米 )

法 3、在图中作两条垂线 , 把梯形分割成两个三角形和一个长方形 ( 图 4) 把左边三角形向右平移又可拼成一个三角形,长方形面积加上拼成的三角形面积即为梯形面积。即3X4+(5-3)x4+2=16( 平方厘米 )

法 4、用旋转平移的方法把两个完全一样的梯形拼成一个平行四边形 ( 图 5),每个梯形面积是平行四边形面积的一半,即(3+5)x4÷2=16( 平方厘米)。

以上四种方法都可得出梯形面积,通过比较可知法 4 简便易行,对照讨论总结抽象出计算公式: 梯形面积( 上底 + 下底 )X 高 ÷2. 这样,散敛结合,即发散得开,又收敛得来,让学生运用旧知识,从不同角度,用不同方法获取新知识 , 知其然又知其所以然,更好的培养和发展了其观察力,想象力和思维能力。

( 二) 加强学法指导,是学生真正会参与。

注重学法指导是现代教学的发展趋势之一,现代教育对受教育者的要求不仅在于学到了什么,更重要的是学会怎样学习。“授人一鱼,只供一餐所需, 而给人以渔,终身受用不尽。”可见,教师在教学中应指导学生自己去学习,培养他们的学习能力,变“学会”为" 会学",掌握学习方法。学习方法的指导应在以下三方面加强。

1、指导阅读数学课本。

读书是一种重要的学习方法,教材内容编排呈现一般是按照“扶 - 一半扶 -- 半放 --放 " 这一意图,有利于学生主动参与知识的形成过程,有利于在教师指导下手、口、脑并用掌握学习方法,因此,要指导学生读好课本,充分发挥课本在学习中的作用 , 课前布置预习,课堂指导阅读,课后强调星习,阅读要求做到边看边想,提问题,划要点,

2、指导操作方法。

小学教学中,数学知识的抽象性和儿童思维的形象性之间形成了一对矛盾,解决问题的根本途径是直观教学,让学生动手操作是一种有效的教学手段,动手操作的过程是一个手脑并用的过程, 当学生操作正确,方法得当是,就显示出他的思维准确、有序、清楚。

3、指导思考方法, 提高思维能力。

解题的思考方法是研究和解决数学问题、体现数学思想的手段,是形成学生良好的认知结构的纽带,是由知识转化成能力的桥梁。要把渗透数学思考方法贯穿于教学始终,常用的思考方法有: 分析综合法、归纳法、转化法、类推法、比较法等。

(1) 分析综合法。在分析过程中,一是从已知条件出发,据数量关系,提出可解决的问题,此法称为“综合法”。二是由问题入手,照上述方法相反顺序逐步推出已知条件,称为“分析法”。分析法与综合法一般两者合一,用以分析应用题。

(2) 归纳法。是学生完成抽象概括任务的基本方法,是一种从特殊到一般的逻辑思维方法。例学习圆的周长时,先通过教师演示,学生操作,测量不同直径的圆的周长。然后观察思考 : 圆的周长与圆的什么有关 ? 通过计算得出,直径不同的圆所存在的共性 - 一圆的周长是直径的3 倍多一些,从而抽象出圆周率概念。

(3) 转化法。数学教材中,大量新知识都在已有知识的基础上进行学习的。新旧知识间存在一个关键环节。只要使之顺利转化,实现新旧知识同化,形成新的认知结构。例如推导平行四边形面积由长方形面积转化而来。

(4) 类推法。从个别到个别的推理方法。数学知识存在着相近的和相关的知识,它们之间存在着密切的联系存在着许多共性。例如 : 比、分数、除法间存在许多共性,根据除法中商不变的性质和分数的基本性质之间的关系,指导同学们推出比的基本性质。通过类推法使新知迅速内化,完整学生知识体系,有助于培养学生举一反三,触类旁通的能力。

(5) 比较法。此法是思维的基础,数学知识抽象严密,易于混淆。因而教学新知时,要与他相似或相近的知识做比较,找相同、寻不同,以利于学生理解、掌握和应用。例“整除”和“除尽”可比较掌握。

4、多种感官参与,保证学习的积极性。

调动和保持学习的积极性就要使学生的各种感官在学习中协调活动,要想法设法让学生去听、想、说、读、写,养成动脑、勤动手、乐动口得好习惯。动脑就是让学生自己去想、去思考,在获得第一手材料基础上 , 通过比较、判断、分析、综合、抽象、概括已达到动脑而掌握知识和发展思维能力的目的。动手就是让学生去实践去探索,让他们通过亲自试验、操作、解题等活动,掌握知识并发现规律。动口就是让学生去说,围绕知识中心问题让学生展开讨论,说思路、谈方法,相互启发,加速认识过程 , 去伪存真,最终使知识掌握升华到理性认识。

同时,开发数学游戏课、动手实践课、讲数学故事课和举行数学讲座课,开阔学生视野,增大知识面,融知识于游戏故事之中,培养兴趣,拓宽视野,从而发展思维,提高能力。

总之,课堂教学中,坚持以学生为主体,让其自主探究,把权力真正下放到学生手中,充分发挥其主体作用,调动学生们的学习积极性,使其眼、耳、手、脑、口并用共进,从而增长知识,提高能力,真正培养孩子们的核心素养。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)