ICU 颅脑损伤患者复查CT 的护理对策探讨

陈璐

赣州市人民医院

引言:

ICU 患者常伴意识障碍、呼吸循环不稳定、多管路支持及潜在颅内压升高等高危因素,使其脱离监护环境进行 CT 检查面临巨大风险。转运途中设备支持不足、环境变化刺激、体位移动等因素可能诱发循环紊乱、呼吸抑制或颅内压急剧升高。检查期间患者配合度差导致的运动伪影直接影响影像判读准确性。护理人员在患者评估、转运安全维护、检查配合及应急处理等环节的专业素养决定检查成败。建立规范、高效、安全的护理流程对保障此类危重患者 CT 复查的顺利实施具有核心价值。本研究旨在探讨系统化护理对策在提升 ICU 颅脑损伤患者CT 复查质量中的应用效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

研究纳入 2024 年 5 月至 2025 年 5 月本院重症医学科收治且符合 CT 复查指征的颅脑损伤患者 80 例。纳入标准明确为经临床与影像确诊的中重度颅脑损伤患者;格拉斯哥昏迷评分处于动态监测需求范围;主治医师开具CT 复查医嘱。排除标准包括生命体征极不稳定的濒危患者;合并多器官功能衰竭无法耐受转运者;存在CT 检查绝对禁忌症患者。采用随机数字表法将患者分为观察组与对照组,每组各 40 例。观察组男性 23 例,女性 17 例,年龄范围 28-76 岁,平均( 52.8±14.2 )岁,平均 GCS 评分( 8.3±2.1 )分。对照组男性 21 例,女性19 例,年龄范围31-79 岁,平均( 54.1±13.5 )岁,平均GCS 评分( 7.9±2.4 )分。两组患者在性别分布、年龄区间、颅脑损伤类型(硬膜外 / 下血肿、脑挫裂伤、弥漫性轴索损伤)、基础疾病、入院 GCS 评分、气管插管率、机械通气使用率及血管活性药物依赖比例等方面比较,差异均无统计学意义( P>0.05 ),基线特征具有可比性。

1.2 方法

对照组:接受ICU 常规CT 检查护理流程。

转运前:责任护士进行基础评估,准备便携监护仪(心电、SpO2)、氧气袋,检查输液管路。

转运中:1 名护士与 1 名转运员陪同,简易监护,手动气囊辅助通气(适用时)。

检查中:协助患者移至CT 床,简易固定体位,护士多在控制室观察。

检查后:返回ICU 进行基础交接。

观察组:实施系统化护理干预方案:

1.2.1 转运前综合准备:

多维度评估:主管医生、责任护士、呼吸治疗师共同评估转运风险(生命体征稳定性、气道安全、颅内压水平、血管活性药依赖度),签署知情同意书。详细记录意识状态、瞳孔、GCS、呼吸机参数、药物用量、各引流管情况。

管路安全优化:检查并加固所有管路(人工气道、中心静脉管、动脉测压管、引流管、输液通路),使用专用固定装置。躁动患者遵医嘱预镇静(如丙泊酚靶控输注)。暂停非紧急肠内营养。

1.2.2 标准化转运实施:

专业团队配置:固定转运团队:ICU 医生(决策与急救)、专科护士(监护、用药、管路)、转运员(推床协助)。明确职责与沟通暗号。

1.2.3CT 检查期精细化管理:

安全过床与体位固定:团队协作平移患者至CT 床。专人双手固定头部,维持颈中立位及抬高角度。使用记忆棉垫及低张力约束带固定躯干四肢。确保管路无受压脱出。

实时预警与应急处置:制定 CT 室专用应急预案。出现生命体征剧变(如SBP>180 或 <90mmHg , 5p02<90% ,心律失常)、癫痫发作、呕吐、瞳孔不等大或躁动时,护士立即叫停扫描。医生主导处理:调整药物、吸痰、辅助通气、推注急救药物。

1.3 观察标准

转运总时间、生命体征显著波动发生率、CT 图像质量优良率、严重不良事件发生率。

1.4 统计学方法

应用 SPSS26.0 软件分析。计量资料以  表示,组间比较行独立样本 t 检验。计数资料以 [n(%)] 表示,组间比较行 χ² 检验或 Fisher 精确检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

表示,组间比较行独立样本 t 检验。计数资料以 [n(%)] 表示,组间比较行 χ² 检验或 Fisher 精确检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

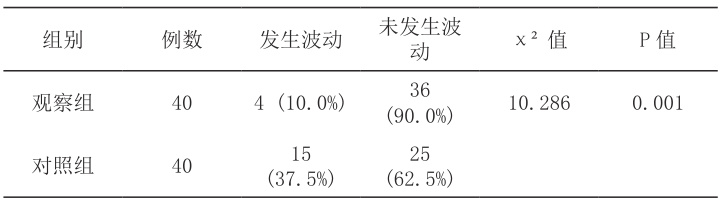

2.1 两组患者生命体征显著波动发生率比较

观察组生命体征波动率显著低于对照组,差异具有统计学意义χ ²=10.286,P=0.001)。见表 1。

表1 两组患者生命体征显著波动发生情况比较[n(%)]

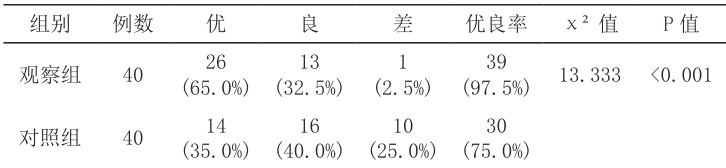

2.3 两组患者CT 图像质量优良率比较

观察组图像优良率显著高于对照组,差异具有高度统计学意义(χ² =13.333,P<0.001)c 。见表 2

表2 两组患者CT 图像质量情况比较[n(%)]

3 讨论

ICU 颅脑损伤患者的 CT 复查是高风险与高价值并存的医疗行为。本研究证实,系统化护理干预能显著优化该过程的安全性与效能。

表 1 结果证明观察组生命体征波动率更低 (10.0%vs37.5%,P<0.01)% 。这归因于动态监护的连续性(多功能监护仪)、高级生命支持的维持(专用转运呼吸机)、以及预见性干预(合理镇静)。

精细化检查护理保障影像诊断价值。表 2 显示观察组图像优良率达 97.5% ,显著优于对照组 75.0%(P<0.001) 。影像质量提升源于检查期精细护理:专业体位管理(头部固定、角度维持)有效抑制运动伪影;目标导向的镇静镇痛确保患者静止状态;护士实时监测与快速响应(如呕吐处理)减少扫描中断;有效沟通提升清醒患者配合度。高质量影像能清晰显示颅内血肿体积变化、脑室受压程度及中线移位,为手术时机选择与治疗方案调整提供可靠依据。

综上,系统化护理干预通过优化转运流程、强化检查期监护、实施全程风险管理,能显著提高ICU 颅脑损伤患者CT 复查的效率与安全性,保障影像质量。该模式体现了以患者安全为中心的重症护理理念,值得临床推广。护理人员需持续提升危重症护理技能,深化多学科协作,不断完善护理路径。

参考文献:

[1] 胥茜 .ICU 颅脑损伤患者复查 CT 的护理措施 [J]. 影像研究与医学应用 ,2020,4(15):247-248.

[2] 王科 , 赵冬青 , 沈张峰 , 等 . 计划性 CT 复查在单纯脑挫裂伤的轻型颅脑损伤患者中的应用 [J]. 浙江临床医学 ,2015,17(08):1259-1261.

[3] 王科 , 赵冬青 , 李玉健 , 等 . 单纯脑挫裂伤的轻型颅脑损伤患者计划性 CT 复查必要性的研究 [C]// 浙江省医学会神经外科学分会 .2014 浙江省神经外科学学术年会论文汇编. 浙江萧山医院神经外科;,2014:66.

[4] 冯光 , 段继新 . 急性颅脑损伤患者动态 CT 复查 972 例临床分析 [J].医学信息 ( 中旬刊 ),2011,24(05):2151-2152.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)