小学生统计与概率意识培养中的项目化调查作业探索

郭兰钊

佛冈县第二小学

引言:

项目化调查作业作为一种立足于真实情境的实践性学习方式,可以突破传统数学教学中“知识讲解—例题示范—习题巩固”的单一模式,使学生在完整经历问题提出、数据采集、整理分析、结果呈现与反思评价的全过程中,建构起对知识的理解。统计与概率意识则是指学生面对不确定性现象时,能够自觉运用数据收集、图表绘制、数值计算等手段进行分析,并形成基于证据的判断能力。在信息爆炸的当代社会,考虑到小学阶段是认知发展的关键期,儿童正从具象思维向抽象逻辑思维过渡,深入研究小学生统计与概率意识培养中的项目化调查作业具有重要意义

一、小学生统计与概率意识培养的必要性

小学生统计与概率意识的培养是扎根于儿童认知发展关键期的必要启蒙,其深远意义远超单纯的知识传授。这一时期,孩子们正处于从具象思维向抽象逻辑过渡的宝贵阶段,通过接触收集班级同学喜爱的水果、记录天气变化、分析游戏输赢可能性等贴近生活的浸染式学习,他们得以在具象化的情境中初步触摸“不确定性”与“规律性”这对看似矛盾却又统一的概念核心。这种早期浸润,如同为思维播下理性的种子,可以使孩子们开始摆脱“非黑即白”的简单判断,学会用数据的眼光观察世界——理解天气预报中的“降水概率”并非空谈,体会抽奖游戏中的“运气”背后有数学逻辑,甚至在面对信息爆炸的网络时代时,能对“多数人认为”或“数据显示”保持一份审慎的质疑与求证的意识。

二、小学生统计与概率意识培养中的项目化调查作业

1. 设计生活化作业,促进知识运用

培养小学生的统计与概率意识,关键在于引导他们将课堂所学的图表绘制、数据计算等技能,迁移到熟悉的现实场景中解决问题。设计生活化的项目化调查作业,旨在创设一个学生感兴趣、可操作的真实小任务,驱动学生主动经历“观察生活现象 - 收集整理数据 - 选择合适图表呈现 - 进行简单分析与应用”的过程。这种实践,能有效深化对条形统计图(比较数量多少)、折线统计图(观察变化趋势)、平均数(理解一般水平)等核心概念的理解,体会数据是描述生活、解答疑问的有力工具,初步感知“用数据说话”的思维方式。

结合四年级学生的认知特点和生活经验,“我们的一周零花钱”是一个简单易行、紧扣知识点的项目化调查作业示例。该项目聚焦于条形统计图的应用和平均数的计算,可在 1-2 课时内完成核心环节。项目启动时,教师引导学生关注自身零花钱的使用情况,提出核心问题:“我们班同学这周的零花钱主要花在了哪些地方?平均每人花了多少?”。师生共同确定几个主要花费类别(如:零食饮料、学习用品、小玩具 / 小饰品、书籍杂志、储蓄、其他),每位学生记录自己过去一周在各类别的花费金额。随后,各小组或全班汇总数据,按类别整理花费总额。此时,教师引导学生思考如何直观展示各类花费的多少关系,学生自然联想到条形统计图的特点——清楚比较数量的多少。学生动手绘制“全班一周零花钱主要用途”条形统计图,横轴标注类别,纵轴表示金额总数,在实践中巩固绘图技能并理解其适用场景。紧接着,教师提出问题:“怎么了解班里同学这周平均每人花了多少零花钱?”,引出平均数的概念。学生计算全班零花钱总金额 ÷ 全班人数,得出平均每人花费,理解其作为“一般水平”的代表意义。

在此基础上,教师可以引导学生观察自制的条形图进行交流讨论:从图上能一眼看出哪项花费最多、哪项最少?计算出的平均花费和自己实际花费相比如何?看到这个结果,对自己零花钱的使用有什么想法?甚至可以模拟价值计算,如“如果全班每人下周平均节省 2 元,能为班级活动筹集多少资金?”。

2. 注重反思总结,提升数据收集与处理能力

项目化调查作业的价值,在于数据收集与图表绘制的技能习得,更在于通过成果的具象展示与深度反思,使学生亲历统计活动的闭环,从而提升数据处理的元认知能力。反思总结引导学生回溯调查环节的严谨性(如分类标准是否统一、数据记录是否准确)、评估方法的适切性(如为何选用条形图而非他法)、挖掘数据背后的现实意义。这一过程,能有效锤炼学生用批判性眼光看待数据来源与结论,理解统计不仅是“画图计算”,更是严谨求证、科学表达的思维训练,为数据意识的深层发展奠基。

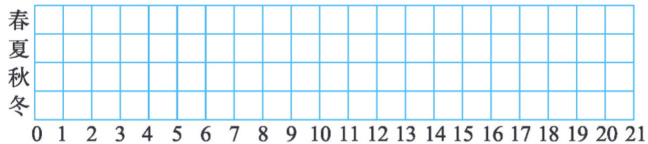

以“我们的生日季节”项目化调查作业为例,教师可以以“班里同学的生日分别在什么季节”为驱动问题,设计贯穿数据收集、整理、呈现与解读全流程的项目作业。项目启动时,学生每人用纸条匿名写下生日所在季节(春、夏、秋、冬),模拟真实数据采集场景。随后进入关键的数据整理阶段:各组将纸条按季节分类堆叠,初步感知数据归类;教师抛出挑战——“如何让全班一眼看出哪个季节生日人数最多?”学生自发提出需量化统计(如图 1)。此时引入 1格代表 1 人的统计图:学生将分类后的纸条数量转化为格子图,在标有四季的坐标轴上,依据纸条数量在对应季节栏中涂色填充格子(如春季 12 人则涂满12 格)。这一过程,学生亲身体验了从原始离散数据(纸条)到结构化整理(分类计数),再到可视化呈现(涂格绘图)的完整链条,统计图的核心功能。

1个格子代表 1 个人,在格子里涂色。

图1 生日统计图

反思总结阶段,教师引导学生回溯全过程:“纸条收集时,若有同学将‘早春’归入冬季,对结果有何影响?”(强调分类标准需提前统一);“整理纸条时,若某张遗漏未被统计,图表会传递什么错误信息?”(重申数据收集的完整性);“对比杂乱堆叠的纸条与清晰的格子图,你认为统计的价值是什么?”(凸显可视化对信息提炼的关键作用)。最终,鼓励学生提出延伸问题:“如果调查全校学生的生日季节,还能用 1 格代表 1 人吗?需要调整什么?”(自然引出样本扩大时需调整统计图单位),将认知从操作技能升维至方法论层面。

结束语

综上所述,本研究以小学生统计与概率意识培养为核心,系统探索了项目化调查作业的设计思路与实施路径。在“我们的一周零花钱”及“生日季节”等案例的实践检验中,学生从自然而然的好奇出发,在亲历数据收集、整理、呈现的全过程后,逐步架构起对统计概念的立体认知。特别值得关注的是,这类贴近学生生活的调查活动,使学生从“被要求画图表”转变为“主动用图表解决问题”,在潜移默化中内化了“用数据说话”的思维习惯。实践表明,当统计与概率学习植根于儿童关切的现实情境,不再是符号与程序的机械操作,而成为理解世界的有力工具时,学生的学习动机与效果显著提升。我们期待这种教学策略能为小学数学教育注入更多贴近生活的实践活力,助力儿童在数据时代的理性成长。

参考文献:

[1] 熊华 . 培养数据意识 感受数据魅力——人教版新教材中 " 统计与概率 " 内容的编写与思考 [J]. 小学数学教育 , 2024(19):4-8.

[2] 向雨欣 . 指向数据意识培养的小学数学 " 统计与概率 " 教学策略研究 [D]. 西南大学 ,2023.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)