高三一轮复习中数学抽象核心素养的培养路径与实践

陈杰

凤庆县第二中学 云南省临沧市 675900

引言

《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》明确将数学抽象定义为“通过对数量关系与空间形式的抽象,得到数学研究对象的素养”,强调其作为“数学思维的起点”与“核心素养的基础”地位 [1]。高三一轮复习是学生知识系统化、思维高阶化的关键阶段,要求学生从“记忆操作步骤”转向“理解本质规律”,从“孤立应用知识”转向“系统关联分析”,从“模式套用问题”转向“创新建模问题”。然而,一线调研显示(李星云,2022),学生在函数复习中普遍存在以下瓶颈:

1. 概念理解表层化:能复述“单调性定义”的操作步骤(如任取 x12) ),比较 f(x1) 与 f ( (x2) 的大小),但无法解释“为何需要‘任意’取值”的逻辑本质;

2. 性质应用孤立化:能单独应用奇偶性(如求 f(-a) )或单调性(如比较 f(a) 与 f(b) ),但无法关联两者的协同作用(如利用奇偶性转化符号后用单调性比较大小);

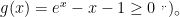

3. 综合建模薄弱化:面对“ 构造辅助函数证明不等式” 等综合问题时,无法将不等式结构抽象为函数模型(如将“ ex≥x+1 ” 转化为“  。

。

这些瓶颈的根源在于学生的抽象思维停留在“经验性抽象”(基于具体例子的操作记忆)层面,尚未实现向“本质性抽象”(基于符号形式的一般规律)、“系统性抽象”(跨模块关联的结构化思维)、“创新性抽象”(跨情境迁移的模型建构)的层级跃升(布鲁纳,1966)。本文以高三函数一轮复习为载体,探索突破上述瓶颈的有效路径。

一、理论基础:数学抽象的层级划分与瓶颈的认知机制

(一)数学抽象的层级理论与学生的认知断层

根据抽象层级理论(王尚志,2019),数学抽象可分为三个层级

1. 经验性抽象:基于具体实例的操作概括(如通过“ x 增大时 y 增大”概括单调性);

2. 本质性抽象:脱离具体实例的形式化定义(如用“ ∀x12 , f(x1) 2) ”定义单调递增);

3. 迁移性抽象:跨情境的符号化应用(如用单调性证明不等式)。

高三学生的抽象思维多停留在“经验性抽象”层级,具体表现为:

概念理解:将“单调性”等同于“函数上升/ 下降的直观趋势”,

忽视“任意取值”的逻辑必要性;

性质应用:将“奇偶性”与“单调性”视为独立工具,无法

通过“对称性”扩展单调性的应用范围;

综合建模:将“构造辅助函数”视为“机械步骤”,缺乏“从不等式到函数模型”的抽象转化意识。

(二)瓶颈的认知心理学归因

1. 图式理论视角:学生的知识存储以孤立“图式”(如“单调性图式”“奇偶性图式”)存在,缺乏“函数性质协同应用图式”“不等式证明建模图式”等高级图式的整合(皮亚杰,1970);

2. 概念转变理论视角:学生的原有概念(如“单调性只需局部验证”)与新概念(“单调性需整体验证”)存在“本质矛盾”,但教师未有效触发认知冲突,导致概念转变失败(Posner et al., 1982);

3. 元认知理论视角:学生缺乏对“抽象过程”的自我监控(如无法描述“为何需要构造辅助函数”),导致抽象思维的“黑箱化”。

二、突破路径一:概念重构——从经验性抽象到本质性抽象的

(一)瓶颈表现:概念理解的“操作化”与“形式化”偏差

学生在学习单调性时,常将“ ∀x12 ,作差比较”的步骤视为“机械操作”,认为“只要计算两个点的大小就能判断单调性”。例如,判断  在( [0,+∞ )上的单调性时,学生仅计算

在( [0,+∞ )上的单调性时,学生仅计算  的函数值,便得出“单调递减”的结论,却无法解释“为何需要验证所有点”。

的函数值,便得出“单调递减”的结论,却无法解释“为何需要验证所有点”。

(二)突破策略:通过“认知冲突—本质提炼—符号表征”重构概念

教学案例 1 :“单调性的本质——从‘看趋势’到‘严定义’”(高三一轮复习课)

1. 认知冲突触发(暴露经验性抽象的局限性)

教师呈现问题:“判断函数  在 (0,+∞) 上的单调性,并说明理由。”

在 (0,+∞) 上的单调性,并说明理由。”

学 生 A 的 解 答:“ 取  ; 取x3=0.5 , x4=1 , f(0.5)=2>f(1)= 1,所以 f(x) 在 (0,+∞ )上单调递减。”

; 取x3=0.5 , x4=1 , f(0.5)=2>f(1)= 1,所以 f(x) 在 (0,+∞ )上单调递减。”

教 师 追 问:“ 若 存 在 x5=0.8 , x6=0.9 , f(0.8)=1.25⟩  ,是否仍能确定单调性?如果只取这两个点,能否保证所有点的趋势一致?”

,是否仍能确定单调性?如果只取这两个点,能否保证所有点的趋势一致?”

学生通过讨论意识到:“仅局部点的验证无法排除‘例外’,必须保证‘任意’两个点的趋势一致。”

2. 本质性抽象建构(从具体到一般的符号化过程)

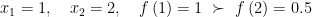

教师引导学生分析三个具体函数的单调性特征(表1),提炼共同规律:

学生归纳:“无论函数具体形式如何,单调性的本质是‘区间内任意两个自变量的大小关系与对应函数值的大小关系的一致性’。”教师进一步强调:“‘任意’是排除例外的逻辑保障,是单调性区别于‘局部增减’的本质特征。”

3. 抽象思维的元认知监控(从“被动接受”到“主动解释”)

教师要求学生用“如果…那么…”的句式描述单调性定义,并解释“任意”的作用。学生B 回答:“如果对于区间I 里的任意两个数 x1FIx2 ,当 x12 时,都有 f(x1)≺f(x2) ,那么 f(x) 在I 上单调递增。这里的‘任意’是为了确保不管选哪两个点,结果都一样,不会有反例。”

教学效果:课后测试显示,学生对“为何需要‘任意’取值”的理解正确率从 32% 提升至 89% ,且能举例说明“仅局部验证的错误”,如“ f(x)=x2 在 (0,+∞ ) 上单调递增,但在 R 上不单调”,表明其抽象思维从“经验操作”转向了“本质理解”。

三、突破路径二:网络联结——从孤立性抽象到系统性抽象的思维整合

(一)瓶颈表现:性质应用的“碎片化”与“割裂化”

学生在解题时,常将“奇偶性”与“单调性”视为独立工具。例如,已知 f(x) 是奇函数且在 (0,+∞ )单调递增,比较 f(-2θ) 与 f(-3) 的大小时,学生仅能通过“ 奇函数→ f(-a)=-f(a) ” 得出 f(-2)=-f(2) 、f(-3)=-f(3) ,但无法关联“ f(2)-f(3), 的单调性逻辑,导致解题过程机械且缺乏解释性。

(二)突破策略:通过“图式协同—网络建构—跨情境应用”整合性质教学案例 2 :“奇偶性与单调性的协同——从‘单一分析’到‘联合建模’”(高三一轮复习课)

1. 图式孤立性的暴露(错误解法的认知根源)

教师给出问题:“已知 f(x) 是定义在R 上的奇函数,且在 (0,+∞) )上单调递增,比较 f(-2) 与 f(-3) 的大小。”

学生 C 的错误解法:“ 因为 f(x) 是奇函数,所以 f(-2)=-f(2) 、 f(-3)=-f(3) ;又因为 f(x) 在 (0,+∞ )递增,所以  ,因此

,因此  ,即

,即  。”(表面正确,但无清晰的逻辑链)

。”(表面正确,但无清晰的逻辑链)

教师追问:“你是怎么想到用奇偶性转化符号的?为什么转化后可以用单调性?”学生C 回答:“老师之前讲过奇函数要变号,单调性用来比较大小,但具体为什么这样协同,我不太清楚。”

2. 协同图式的建构(关联旧图式,形成新图式)

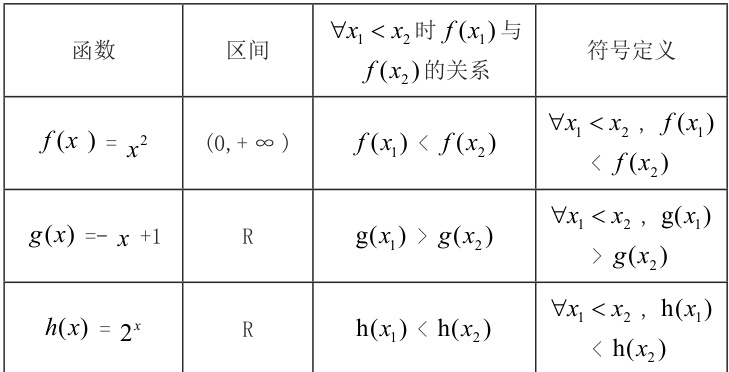

教师引导学生绘制“奇偶性与单调性协同应用”的思维导图(图 1),明确思维步骤;

教师结合实例解析:“奇偶性的核心是‘对称性’,能将负数区间的问题转化为正数区间的问题;单调性的核心是‘区间内的变化趋势’,能解决同一区间内的大小比较的问题。两者协同的本质是‘用对称性扩展单调性的应用范围’。”

3. 跨情境迁移应用(从“解题步骤”到“思维策略”)

教师给出变式问题:“已知 f(x) 是偶函数,在 (0,+∞ )上单调递减,比较 f(-1) 与 f(2) 的大小。” 学生 D 通过思维导图分析:“ 偶函数f(-1)=f(1) ;单调性 $$ 在 (0,+∞ )递减, 1<2f(1)>f(2) ;结论f(-1)>f(2) 。”教师追问:“如果 f(x) 在 (0,+∞) )上单调递增,结果会如何?”学生E 快速回答:“ f(-1)=f(1)

教学效果:在后续“利用奇偶性与单调性解不等式”的题目中,学生能主动构建“符号转化→区间分析→结论还原”的思维链,解题正确率从 58% 提升至 85% ,且能清晰解释“每一步的抽象依据”(如“奇偶性用于跨区间转化,单调性用于同区间比较”),表明其抽象思维从“孤立应用”转向了“系统整合”。

四、突破路径三:迁移建模——从操作性抽象到创新性抽象的能力跃升

(一)瓶颈表现:综合问题的“模式化”与“机械化”

学生面对“构造辅助函数证明不等式”时,常因无法将不等式结构抽象为函数模型而失分。例如,证明“当  时,

时,  ”时,学生仅能机械套用“求导找极值”的步骤,却无法解释“为何构造

”时,学生仅能机械套用“求导找极值”的步骤,却无法解释“为何构造  ”的逻辑,导致解题过程缺乏数学思维的深度。

”的逻辑,导致解题过程缺乏数学思维的深度。

(二)突破策略:通过“问题变形—模型构造—创新迁移”提升建模能力教学案例 3 :“构造辅助函数——从‘问题求解’到‘模型建构’”(高三一轮复习课)

1. 建模障碍的暴露(抽象建模的思维断点)

教师呈现变式问题:“已知 x>1 时,  ,求证该不等式成立。”

,求证该不等式成立。”

学 生 H 的 初 始 尝 试: 直 接 代 入 x=2 , 计 算 得 1n2≈0.693 , , 满 足 1n2⟨0.75 ; 再 代 入 x=3 , 1n3≈1.0986 ,

, 满 足 1n2⟨0.75 ; 再 代 入 x=3 , 1n3≈1.0986 , ,仍满足。但学生 H 无法解释“为何对所有

,仍满足。但学生 H 无法解释“为何对所有  都成立”,仅停留在“特例验证”的操作层面。

都成立”,仅停留在“特例验证”的操作层面。

教师追问:“特例验证只能说明个别情况,如何证明对所有  都成立?”学生 H 意识到需要“用函数的整体性质(如单调性)来证明不等式”,但无法明确“如何将不等式转化为函数问题”。

都成立?”学生 H 意识到需要“用函数的整体性质(如单调性)来证明不等式”,但无法明确“如何将不等式转化为函数问题”。

2. 建模抽象的引导(从“问题变形”到“模型构造”)

教师引导学生回忆“构造辅助函数证明不等式”的一般步骤:

步骤1 :不等式变形:将不等式整理为“左边-右边 ⩾0′′ 或“右边-左边⩾0 ”的形式;

步骤2 :构造函数:设 f(x)= 左边- 右边(或右边- 左边);

步骤3 :分析单调性:求导 f′(x) ,确定 f(x) 的单调区间;

步骤4 :求极值:找到 f(x) 的极值点(通常为导数为0 的点),计算极值;

步骤5 :得出结论:根据极值的符号(最小值 ⩽0 或最大值 ⩾0 )证明不等式。

结合上述步骤,教师引导学生变形原不等式:

原不等式  可变形为:

可变形为:  因此,构造辅助函数:

因此,构造辅助函数:

3. 迁移创新的实践(从“标准问题”到“变式问题”)学生H 在教师引导下,按步骤分析 f(x) 的性质:求导分析单调性:先将 f(x) 化简为  ,再求导:

,再求导:

学生 H 观察到:当 x>1 时,分子 (x-1)2>0 ,分母 2x2>0 ,因此f′(x)>0 对所有 x>1 成立。

求极值并得出结论:

由于 f′(x)>0 , f(x) 在 (1,+∞) )上单调递增。计算 f(x) 在 x=1 处的极限(因  ,取左极限):

,取左极限):

因此,当 x>1 时, f(x)>f(1)=0 ,即 原不等式得证。

原不等式得证。

教师进一步追问:“若将不等式改为  ,能否用同样方法证明?”

,能否用同样方法证明?”

学生 H 尝试变形为  Inx>0,构造 f(x);

Inx>0,构造 f(x);  ,求导得

,求导得  此时 f′(x) 的符号需进一步分析(如解方程x2-3x+1=0 得

此时 f′(x) 的符号需进一步分析(如解方程x2-3x+1=0 得  但学生 H 已能自主完成“变形—构造—分析”的全流程,体现了抽象建模能力的迁移。

但学生 H 已能自主完成“变形—构造—分析”的全流程,体现了抽象建模能力的迁移。

教学效果:在后续“构造辅助函数证明不等式”的高考模拟题中,学生能自主完成“变形→构造→分析→证明”的全流程,正确率从 42% 提升至 78% ,且能针对非标准问题(如含参数的不等式)提出创新构造思路(如“分离参数后构造函数”“对数换底后构造函数”),表明其抽象思维从“模式套用”转向了“创新建模”。

五、结论与展望

高三一轮复习是数学抽象核心素养培养的“关键期”。本研究通过“概念重构—网络联结—迁移建模”的三阶突破路径,揭示了学生抽象障碍的认知机制,提出了“认知冲突触发—结构化关联建构—跨情境迁移应用”的深度教学策略。实践表明,当抽象能力扎根于具体的复习情境,学生的数学思维将从“表层操作”转向“本质理解”,从“孤立应用”转向“系统整合”,从“模式套用”转向“创新建模”。

未来研究可进一步探索“大单元整体复习”与“跨模块抽象关联”的教学模式,结合人工智能技术(如智能诊断系统)精准识别学生的抽象思维断点,为实现“精准育人”提供更有力的支持。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部 . 普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)[S]. 北京 : 人民教育出版社 , 2020.

[2] 王尚志 , 黄荣金 . 数学核心素养导向的课堂教学 [M]. 上海 : 华东师范大学出版社 , 2020.

[3] Posner G J, Strike K A, Hewson P W, et al. Accommodation ofa Scientific Conception: Toward a Theory of Conceptual Change[J].Science Education, 1982, 66(2): 211-227.

[4] 李星云. 高中数学大单元教学的理论与实践[M]. 南京: 江苏凤凰教育出版社 , 2022.

[5] 史宁中 . 数学基本思想与教学 [M]. 北京 : 北京师范大学出版社 ,2016.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)